|

二十岁出头、在海军服役的那三年,我还真干了不少事儿。除了写过十首诗、几篇小说、一大堆情书,还利用通信做了一系列的海外画家采访。主要是当兵的日子太无聊,无论是驻防金门,或随着运补舰在海上漂泊。

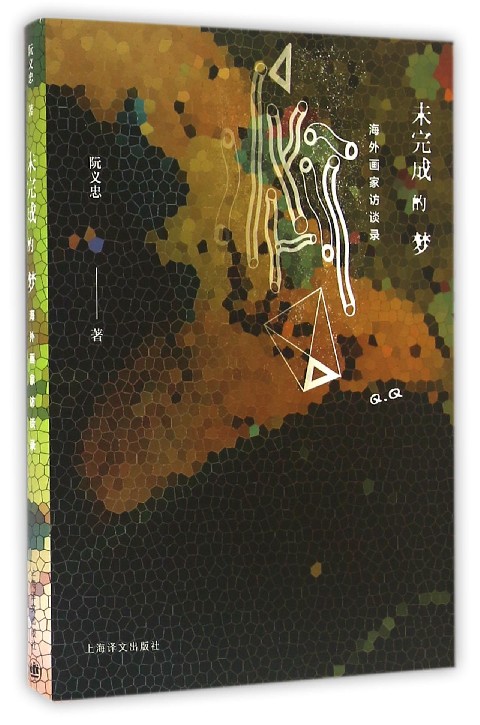

我一直以为,这些在《幼狮文艺》连载了一年多(一九七二年九月开始)的访谈为个人工作记录,最多以后在回忆录提提。没想到,上海译文的两位编辑陈飞雪、邹滢认为它们填补了中国现代绘画史的一段空白,有出版价值。

总之,一切都是缘;想到这里就不得不感谢《生活》月刊。夏楠有次来信,说杂志要介绍丁雄泉,资料显示我曾访问过他,可否把稿子传去供他们参考。

结果,编辑部同仁大吃一惊,用了个“震”字来形容,认为那是罕见的妙问妙答。文章刊出后,反应非常好。这下子我才想到,其实其他几篇也都不错。那个时代的人有底气,说话做事都实实在在、不打高空。尽管篇数不多,但每位画家的生活经历、学习过程是多么不同,非常值得参考。不但能给爱画画的年轻人借镜,也可让大家知道,我也有过画家梦。

从小我就想当画家,尤其是初二那年读了欧文·斯通(Iiving Stone)的《凡·高传》(Lust for Life,余光中翻译,台湾一九五七年版本译作“梵谷传”)。在世俗生活、精神世界受尽折磨的凡·高,把灵魂燃烧成一幅幅令人悸动的图像,让我每看几行就深吸一口气,每翻几页就止不住眼泪,仰望苍穹叹息。这是本向苦难灵魂致敬的书,告诉世人,凡受过苦的必有报偿,只要通过试炼,再低下的人都能升华为精神上的贵族。它跨越时空、地域、种族、文化,激发了一个十四岁的乡下少年,让我认定艺术就是往后的路,再苦也甘愿!

高中毕业,我如愿靠插画找到工作,踏出在社会上的第一步。当时,台北举办任何画展我都会去观摩,有空就钻进卖日文书和欧美书的两家书店翻画册,总想着哪天一定要去巴黎、纽约闯一闯。当时,只要拼命念书,并不难申请到海外学校的奖学金。可是爱画画的通常学科成绩都不好,要通过托福考试特别难,能去海外学习的少之又少。对生长在小岛的我们来说,只要能出去,哪怕是流浪、过着三餐不继的生活也值得,因为能开眼界、与世界接轨,在艺术殿堂中跟大师们的原作对话。

有一天,我在台湾省立博物馆看到一个新奇的版画展。谢理法、一个华人,把西方潮流完全吸收、消化后融在绘画当中,让我深觉,这是关在岛屿上的人绝对做不来的。透过高信疆的帮忙,我开始跟谢理法通信,想了解海外画家如何奋斗。谢理法非常支持我的工作,不但热心给我提供其他画家的地址,还请《中国时报》编辑把他的一篇长文稿费转给我,说航空邮资很贵,希望能对我稍作补贴。

我用最便宜的邮简,摊开来正反两面都可以写,折起来连邮票都不必贴就能寄了。为了省钱,字写得像蚂蚁那么小,密密麻麻地爬满纸面的每个角落。我尽可能打听,找到更多画家的地址后,便开始跟他们一一联络。有的信石沉大海,有的信得到热情回复,其中包括旅居法国的熊秉明、彭万墀、李明明,意大利的萧勤、霍刚,英国的林寿宇以及美国的丁雄泉、赵春翔、谢理法、陈锦芳、廖修平、蒋彝、庞曾瀛、蔡文颖。

跟这些前辈通信,还真是有如去了一趟海外。年青的我追求西方的一切,认为中国的东西都是落伍的。常年在异地奋斗的画家们看尽所有,却认为创作不从自己的文化出发,难有机会。无论如何求新求变,断不能离了根。

……

丁雄泉先生首次来台便找我共聚,返美之前把身边剩的台币都留给我,说懒得换回美金,让我帮他吃两顿大餐。熊秉明先生虽没采访成,首次来台办展时也指名要见我。在餐桌上跟一伙人同时见面,但他的微笑让我知道,他读过并欣赏我所作的访问记。

让我念念不忘的,还有集画家、诗人、作家、书法家于一身的蒋彝先生。生于江西九江的他,享有“中国文化的国际使者”美誉,最为人津津乐道的便是将Coca Cola翻译为“可口可乐”。在海外功成名就,却四十余年不娶,于一九七○年代返乡与发妻、家人团聚。

当时蒋先生年近七旬,在美国哥伦比亚任中国文学教授,不但赠书给二十二岁的毛头小伙,且以工整的毛笔小楷回信,对我多所鼓励,还告诉我,日后采访哪位画家可提哪些问题。用不着谋面,这份为人处事的谦和、严谨,已对年少轻狂的我起了相当的教育作用。

只可惜,蒋先生的墨宝,连同其他几位的邮简都因屡屡搬家而不知去向。就连那些珍贵的、被我用报纸层层包裹的一卷卷原作,也被每周来一次的清扫妇给当垃圾丢了。

蒋彝、熊秉明、丁雄泉、赵春翔诸位先生都已陆续过世。为了纪念那些没有完成的访问记、那些遗失的画作、邮简以及我那未完成的画家梦,我特地找出蒋彝一九五五年在哈佛大学的演讲全文《中国的画家》附录于后。藉此缅怀,并表达我对这群画家的感激与敬意。

|