|

阮义忠常常庆幸自己生对了年代、生对了地方。“我是生长在台湾的华人,没有经历战乱和‘文革’,白色恐怖时期还是个小孩。懂事之后,台湾经济大发展,社会可以容纳不同的价值观,精神上和世界是接轨的,我可以发挥所长。” 阮义忠常常庆幸自己生对了年代、生对了地方。“我是生长在台湾的华人,没有经历战乱和‘文革’,白色恐怖时期还是个小孩。懂事之后,台湾经济大发展,社会可以容纳不同的价值观,精神上和世界是接轨的,我可以发挥所长。”

阮义忠创办的《摄影家》杂志、编写的著作《二十位人性见证者:当代摄影大师》和《当代摄影新锐:17位影像新生代》对如今活跃于各行业的中国新生代摄影师和摄影爱好者来说是启蒙性的读物。不仅如此,他自己的摄影集《北埔》、《八尺门》、《人与土地》、《台北谣言》和《四季》,也都是人文摄影的经典之作。

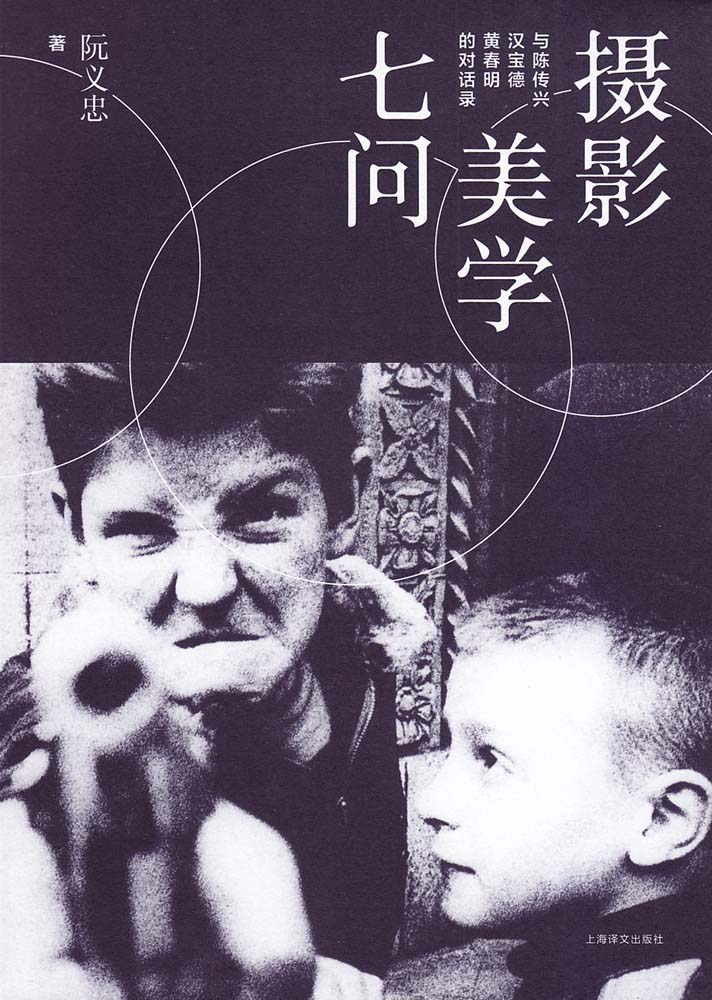

23年前,阮义忠就摄影的美学问题与陈传兴、汉宝德、黄春明进行了7场对话,结集而成的《摄影美学七问》最近由上海译文出版社引进出版。此书是与《当代摄影大师》和《当代摄影新锐》齐名的论著,重读时,阮义忠最感到欣慰的是其中的内容仍然经得起考验,这也使他更确信“忠于内心的陈述无所谓新旧,永远能给人以启发”。

《摄影美学七问》的写作出发点是一个可算终极的疑问,即“摄影是否能做到其他媒体做不来的事”。从银盐到数码、从黑白到彩色、从纯粹记录到观念图示,这确实是摄影诞生近两百年来,热爱它的人不可能不面对的问题和困境。如果答案是否定的,那么摄影就无法作为独立的艺术而存在,它最初是绘画的素材,如今也许是当代艺术的素材。尤其是当手机取代了相机,彻底摧毁了摄影的技术门槛之后,不说艺术,拍照已经沦为连“创作”都不是的日常动作了。

赤诚如阮义忠,在洋洋10万字的讨论之后,仍然相信摄影是一种独一无二的媒介,依然是“世界的证据”。他不认为技术的发展会消解摄影的艺术本质,只是说如今草率拍摄的大量照片不是艺术:“手机绝对方便的记录功能使人更容易捕捉到瞬间即逝的画面,可是它太快了,就像每个人都会讲话,但不一定每个人的讲话都是艺术,大部分话语只是传递信息而已。”他担忧的是技术改变了人们的创作态度,影像宽度越来越大,可是深度越来越不够:“好看的照片不一定是好照片,可能只是肤浅的不失败的照片而已。”

拍摄不失败的照片,曾经不是一件容易的事情。光线、构图要对,底片拍好了,冲洗和放大过程都可能出现失误,所以每个关卡都要很谨慎地对待。在阮义忠看来,这个态度是深度的前提,“以前再不好的照片,也不会烂到哪里去,比现在漂漂亮亮的照片看起来都要有深度,因为那是谨慎的、虔诚的、全力以赴的观看。”现在所有技术的一部分都由机器代劳了,不需要学习、判断,因此制造了一大堆影像。态度变了,所以看不到事情的意义之所在,而只看到了表象,这才是艺术最大的敌人。

近两年,阮义忠在各地开设教授暗房作业的摄影班,并不仅是为了传授技术,也不是强调摄影的宗旨,而是想让年轻的摄影师体会从胶片到照片的全手动过程,从而回归摄影应有的态度。他希望自己教过的学生成为种子,让认真的态度生生不息地传承下去。

阮义忠倾向于把纪实摄影与观念摄影做一个大致的区分,那些纯粹“摆拍”的照片大部分不在他关于摄影美学的讨论范畴之内,他更喜欢直接的摄影。“艺术家会通过虚构的真实来服务观念的世界,而摄影的本质是自己与外界的关系。”他的摄影美学是摄影应该“带给人家温暖的影像,透过影像唤起希望的感觉”:“现实已经够残酷了,为什么要带给人家绝望和伤痛呢?哪怕是绝望和伤痛,也要看到救赎和希望。”

他始终不渝地强调摄影的人文性,反对人的物化,用“不因为手持相机就高于别人、他物或任何存在”的信条要求自己和其他摄影师。他最喜欢的摄影大师是安德烈·柯特兹(Andre Kertesz),因为他的影像“最平淡,可是在平凡人的日常生活中捕捉到了最窝心的内容”。

他还喜欢尤金·史密斯(W. Eugene Smith)的浪漫主义,“无论面对的世界多么灰暗,还是拍出了温暖”,当然还有“最懂得在日常中看出趣味”的布列松(Henri Cartier-Bresson)。由于在好几个摄影比赛中担任评委,阮义忠对大陆的摄影界越来越熟悉,谈起喜欢的摄影师,吕楠、刘铮、荣荣、骆丹、阿斗、塔可、张晋都是脱口而出的名字,而这些名字对应的影像作品,无疑都在某些方面印证了他的美学观念。

不久前,因为被浙江大学的吴毅强教授批评为“媚俗”,阮义忠的摄影观念在网络上引起了大讨论,面对质疑,他相信时间是最好的裁判,“感动人的东西会持久”。

坦白说,阮义忠肯定不是如今最具洞见的批评家,但是我们也很容易理解一个没有“童年阴影”的人,为何会真诚地拥抱人性和温暖的日常。就像他自己说的:“我生长在宜兰,农业社会的传统伦理道德还没有被扭曲和斩断,我有最好的养分去抵抗现在和稀泥的世界。”他觉得人类的童年已经随着20世纪的终结而终结了,因此他在1999年举办了四个展览以告别人类的童年,“很有幸,我的照片保存了人类的童年”。

|