|

自摄影诞生以来,有关摄影的艺术价值就是艺术家们热衷于探讨的话题。有如巴勃罗·毕加索这样认为“摄影只是一个工具”者,也有如路易斯·达盖尔那般称颂“它把自然赋予自然,让自然去再创造自己”者。而摄影传入中国更是十分晚近的事。今天的读者能看到的较早摄影集,譬如《孙明经手记》,大多都诞生于民国中期。自然,“摄影是否是艺术”这个问题就很难有太多人深入思考过。 自摄影诞生以来,有关摄影的艺术价值就是艺术家们热衷于探讨的话题。有如巴勃罗·毕加索这样认为“摄影只是一个工具”者,也有如路易斯·达盖尔那般称颂“它把自然赋予自然,让自然去再创造自己”者。而摄影传入中国更是十分晚近的事。今天的读者能看到的较早摄影集,譬如《孙明经手记》,大多都诞生于民国中期。自然,“摄影是否是艺术”这个问题就很难有太多人深入思考过。

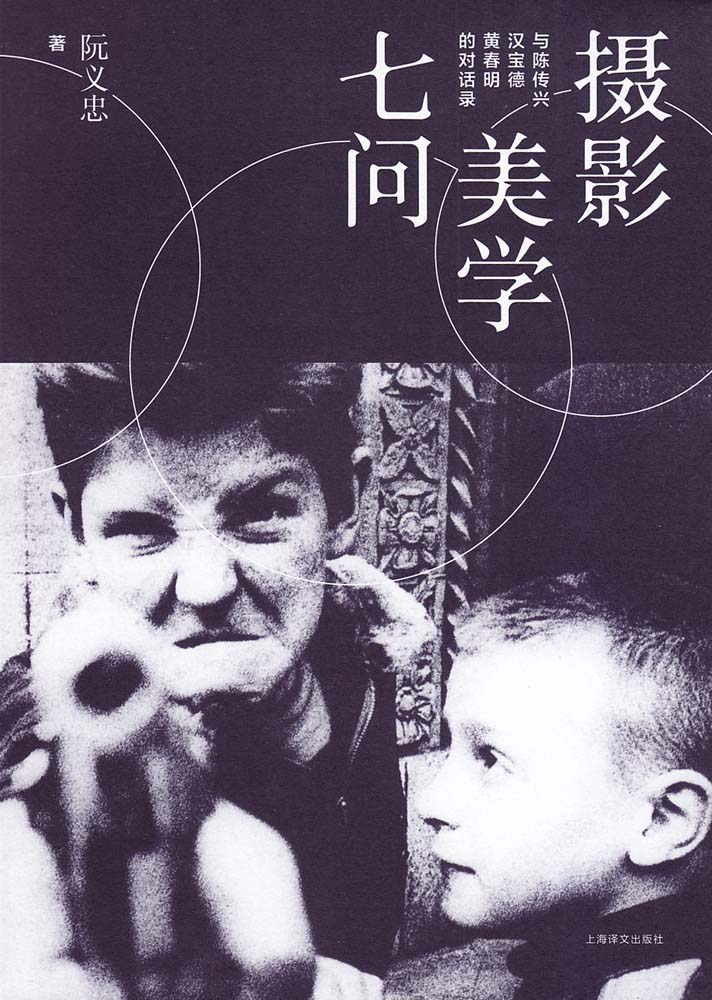

由于这样的困境,台湾当代著名人文主义摄影师、少数被西方推崇的华人摄影家之一阮义忠将自己与三位专家的七场漫谈集结成册,编辑成《摄影美学七问》,以期探求摄影的真谛。前五场中,阮义忠与台湾清华大学副教授陈传兴就摄影的本质、起源和变革、创作心理伦理、欣赏和批评等问题进行了探讨。陈传兴曾在巴黎攻读摄影艺术,并师从英国摄影家保罗·希尔和雷蒙?莫尔,对西方理论十分熟悉。因此,他对本土摄影的氛围和观念,有着一针见血的洞察力。

一开头,陈传兴就对阮义忠指出,本土摄影最欠缺“摄影史的观念”。这种现实状况,一方面让本土创作者急于形成风格而限制了潜能,另一方面也很难形成正确的批评环境。前一种状况,令本土摄影师的表达形式过于单一;后一种状况,则阻碍了本土摄影批评和理论的成型。陈传兴的观点尽管并非直接针对“摄影能否作为艺术”而发,却也间接回答了这个问题——既缺乏多元和互动的艺术表达,又缺少成熟健康的理论批评,本土摄影离成为被大众认可的艺术形式显然还有距离。

那么,对本土摄影师来说,摄影成为艺术的关键又在哪里?这个问题也是阮义忠想要探讨的主题。尽管三位专家背景各异,但对摄影的本质却有类似认识——就是摄影师如何处理自己与相机、观众和摄影对象之间的关系。陈传兴将这种关系称为“家”,摄影就是如何构成一个“家”;建筑师汉宝德则指出,“你持有照相机在看这个世界,你之和别的摄影家有所不同处,就在于选择的不同”;小说家黄春明更直接强调,“拍照的人……应该努力去表现人与人的关系、人与社会、与自然、与环境、与生活的关系。”

诚然,阮义忠与学者的漫谈,不可能对200多年的摄影理论进行系统梳理,构建起完整的批评体系,更无法对“摄影是否艺术”给出最终结论。但我相信,却能令热爱的摄影的人获得一种自信,那就是寻到了摄影成为艺术的途径。正如摄影大师布列松所说,“无论一幅摄影作品画面多么辉煌、技术多么到位,如果它远离了爱,远离了对人类的理解,远离了对人类命运的认知,那么它一定不是一件成功的作品” 。

|