|

耶茨这种既不好玩也不好笑更非畅快阅读类型的作家,在今天已经可以被完全忽视了—假如我们都是这个时代的最敏感体验者、最流畅实践者,那么耶茨用缓慢节奏和漫长抒情凝练出来的极致审美享受,已经无法在这个时代存在。 耶茨这种既不好玩也不好笑更非畅快阅读类型的作家,在今天已经可以被完全忽视了—假如我们都是这个时代的最敏感体验者、最流畅实践者,那么耶茨用缓慢节奏和漫长抒情凝练出来的极致审美享受,已经无法在这个时代存在。

查德·耶茨的语言充满一种冷峻、灰色、淡定和沧桑之后的乏味感。而这种相当于苦涩的乏味其实并不是障碍,而是他对于凡庸生活的一种理解,以及他要对自己的小说基本形态的苛求。

耶茨的小说,大多集中于残酷婚姻、庸常生活,对刻板的反讽和无奈感也充斥其中,对于小说家来说,如何在描写庸常时避免令自己的叙事陷入另一种关于写作的庸常之中,这是非常有技巧的一件事。比如我们看见一个人讲下流笑话,常常会表现出他自己的轻佻猥亵感;还比如我们看惯了很多中国作家在描写苦难时,也会让人感到作家本身一脸沧桑的皱纹。在我看来,这些都是写字的人对自己缺乏克制造成的。一个严格意义的小说家,应该具有跳出去对自己笔下人物、事件组成的故事进行审美的能力。

耶茨的语言具有一种沉厚的魅力,他在《好学校》开头的序中这样讲述:“我想他参加过几次专业的音乐会,在诸如锡拉丘兹、宾厄姆顿和尤蒂卡之类的地方,但他没能成为一个职业歌唱家;最终却成了一个推销员。我猜他进入位于斯克内克塔迪的通用电气公司是一个拖延战术,为了在他继续寻找音乐会的邀约期间能有几美元的进账,但没过多久通用公司就把他耗尽了。”

态度、经历,甚至世界观在这样简短的文字里都交代清楚了,虽然读者对这是一个怎样的故事一时还摸不到头脑,但对于作者要表达的观念和品质应该已经有所了解了。

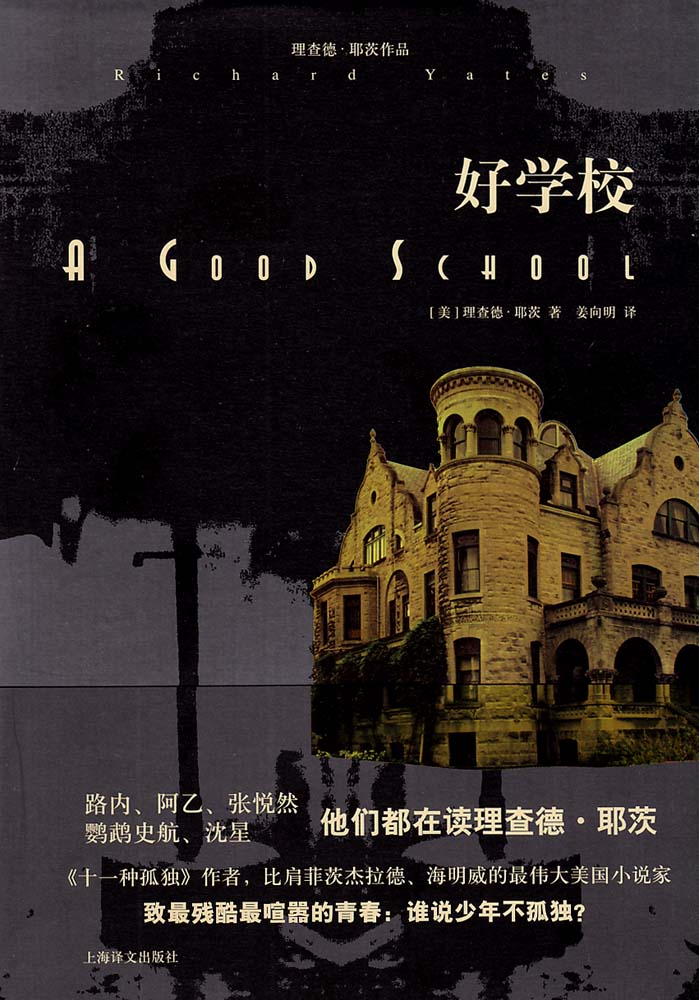

《好学校》是一个具有反讽意味的名字,在这样一个高级、上进、正能量的学校中,却充满战争前的不安和末世感。此时的“好”可能也就意味着某种更容易接近毁灭的意思。在这所寄宿学校里,出现的人物从一开始就以庞杂为特点,学生、老师、家属,他们的人格和性格又各异,小说开头犹如万花筒,对于读者来说阅读障碍就是在这么多出场人物中找不到重点。

中学生格罗夫作为叙事任务的承担者,并未多么显山露水,反而是跟其他繁杂人物一样,成了这所学校的一个微小如标点符号般的人物。他一根筋地参加校报工作,用文字描写和评论发生在学校里的事件。读者在格罗夫的文章中进而知道学校的大事小情,直到他的一篇描写学校倒闭的文章,他用致敬的心情道出了这所学校的无意义和必将失败的结局。面对初衷,生活的过程在曲终人散大幕合上之时,展示的可能往往是无能为力。所谓破灭正是生活本质之一,如同我们越是鼓吹成功学,得到的结局越不一定是普遍性的成功,更可能是大面积的挫败感一样,因为我们大多数人对成功的定义,都是建立在对他人的占有甚至掠夺基础之上的。今天流行的成功学是具有相当排他性的,自己的成功是分子,需要广大的分母来奠定基础。

有人评价说,耶茨的故事跟雷蒙德·卡佛、舍伍德·安德森一样,是一种接近黑暗的色调。我们为什么会觉得理查德·耶茨的故事黑暗呢,难道是我们对自身所熟悉的生活过于缺乏正视能力吗?还是我们已经常常习惯性体会别人的虚妄快乐和凌空蹈虚的趣味?总之,我觉得之所以耶茨笔下的《革命之路》能引起共鸣,不是他描写对于我们读者来说罕见的黑暗,而恰好是他抓住了我们每个人都似乎会遇到的不安,正是那种不安在通过心脏制造出的共振,令耶茨这种不知名的作家可以一次次深入人心。

某种意义上,这位已经死了超过二十年的作家,也可以用来验证我们今天的这个时代。我说的不仅仅是他的作品具有某种划时代的属性,也是在说,耶茨这种既不好玩也不好笑更非畅快阅读类型的作家,在今天已经可以被完全忽视了—假如我们都是这个时代的最敏感体验者、最流畅实践者,那么耶茨用缓慢节奏和漫长抒情凝练出来的极致审美享受,已经无法在这个时代存在。

这当然不是某种悲剧,并不值得为之悲伤,任何脑子清醒的人都不应该像保罗·维利里奥那么悲观和刻薄,尽管他所说的诸如现代科技正在消灭或替代艺术形式是那么的正确,但时代的悲歌本身也是一种审美,正如火山爆发时吞噬掉一座博物馆也可以将之看成是一种毁灭艺术一样,我们为什么不接受乃至享受这种古老艺术消失的瞬间呢?

|