|

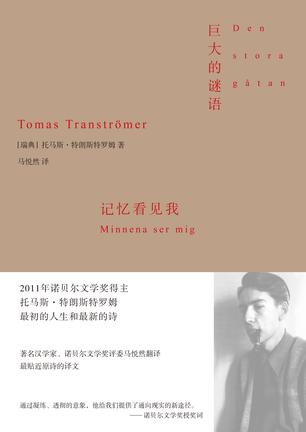

“早晨开了露台的门,飞来秋天问候的雀鸟。森林的好朋友,我们回家了!”11月3日,马悦然夫人陈文芬发出这条微博。10月下旬的中国之行已经结束,他们回到了斯德哥尔摩的家。不过,一场风暴正在网络上悄然成形。瑞典语翻译家、中国诗人李笠于10月27日发表约1500字的诗歌《说吧,马悦然》。诗中对马悦然翻译的瑞典国宝级诗人、2011年诺奖得主托马斯·特朗斯特罗姆(以下称“特翁”)的两篇诗集《记忆看见我》和《巨大的谜语》的翻译水准表示质疑和不满。两者的翻译观迥异。李笠信奉“译者可以对诗再创造”,而马悦然坚持“译者是工匠,是作者的奴隶”。诗中,李笠对翻译之外的马悦然也颇有微词,“瞧,这么多中国人把你当作是诺奖的皇帝/你不是?但你一直在给人制造这种感觉”。 “早晨开了露台的门,飞来秋天问候的雀鸟。森林的好朋友,我们回家了!”11月3日,马悦然夫人陈文芬发出这条微博。10月下旬的中国之行已经结束,他们回到了斯德哥尔摩的家。不过,一场风暴正在网络上悄然成形。瑞典语翻译家、中国诗人李笠于10月27日发表约1500字的诗歌《说吧,马悦然》。诗中对马悦然翻译的瑞典国宝级诗人、2011年诺奖得主托马斯·特朗斯特罗姆(以下称“特翁”)的两篇诗集《记忆看见我》和《巨大的谜语》的翻译水准表示质疑和不满。两者的翻译观迥异。李笠信奉“译者可以对诗再创造”,而马悦然坚持“译者是工匠,是作者的奴隶”。诗中,李笠对翻译之外的马悦然也颇有微词,“瞧,这么多中国人把你当作是诺奖的皇帝/你不是?但你一直在给人制造这种感觉”。

争论的双方都有什么话想说?近日,当事人李笠与马悦然分别接受了本报独家采访。必须指出的是,双方观点不代表本报立场;站在读者的角度,我们希望这场风波能尽快回到文学讨论的范畴内,让翻译回归翻译,让读者读到好书。

——编者

李笠:为马悦然“祛魅”

2011年10月6日是一个奇迹,它让瑞典诗人特朗斯特罗姆获得了举世瞩目的诺贝尔文学奖!我兴奋,像是自己获得了这一奖项。十二年前翻译特朗斯特罗姆诗歌全集的时候,我希望他能获得诺贝尔文学奖——“这对诗歌,包括对中国的诗歌,会有促进作用!”……圣诞节我拜访了特朗斯特罗姆。我给他拍照。在莫妮卡(特朗斯特罗姆的妻子)去厨房拿香槟的时候,他突然握住我的手:“Tack-sa-mycket!”(“多-谢-了”)。我吃了一惊。这,是,老人的声音吗?这个中风后二十年只会说“是”、“不”、“这”、“好”、这几个字的失语者,此刻——第一次——在一个没有雪的圣诞节——从嘴里说出了一句完整的话。

(四川文艺出版社2012年3月版《特朗斯特罗姆诗歌全集》译者序李笠)

10月29日晚8点半,夜雨潺潺,李笠在上海香山路附近一家咖啡馆里接受本报记者采访。上一次见到李笠是10月22日夜间,在为瑞典学院院士谢尔·埃斯普马克接风的晚宴上,李笠身穿礼服兼任翻译,依次请上沪上的诗人们朗诵诗篇;现场也有人从《黑银河》中随意选取一些段落朗读出来,那是谢尔的诗集,由李笠翻译成中文于2010年在中国出版。

《黑银河》是打响这场战役的前因,其中纠缠着李笠与马悦然之间一捆难解的心结。李笠的说法是:“《黑银河》中有些字词我觉得过于沉重,译成中文时作了改动。马悦然就抓住这些去说事,故意折腾。一年半以前,马悦然写信给瑞典学院说我翻译的《黑银河》有很多地方译错了,把诗给糟蹋了。诗人们都听他的,一边倒,因为他是权威嘛。所以当时埃斯普马克很不高兴,我怎么解释呢?我说有些地方作了改变,但不损害诗歌。我回信给马悦然说,你翻译的是词语,我翻译的是诗。”

“他只是工匠,我是再创造”

“所以他只是工匠,我是再创造。诗歌是创造,翻译是再创造,他懂吗?他根本不懂,因为他不是诗人,他是语言学家。他只能说‘忠实’,稍微有点创意,他就说‘你错啦’。他凭什么评价别人?因为他给人瑞典最出色的汉学家的印象,在中国扮演最出色的翻译家的角色,两边都是权威。”意识到自己调门升高,李笠沉默了片刻,抱歉说自己有些激动了。

“再创造”是得到特翁支持的。1987年10月的一个上午,李笠坐火车从斯德哥尔摩到特朗斯特罗姆居住的小城韦斯特罗斯拜访他。这是他们的初次见面。当时李笠翻译了特翁的十来首诗,打算再译一些,出个选集。他问《风暴》一诗里“花楸树的果子”能否译成“橘子”。因为虽然秋天的瑞典大街上到处可以看到这种一束束心脏或拳头大小的红果子,“中国读者绝大多数恐怕都不知道这种植物,”他向特翁解释。“托马斯听了说:‘可以。翻译是再创造!译者应享受他的自由。’他说他的朋友美国诗人罗伯特布莱把他‘耕犁是一只坠地的鸟’翻成了‘耕犁是一只飞起的鸟’。说完,哈哈大笑起来。”

“这首诗是给中国作家的”

“我的诗一发表很多人叫好,说了很多人想说而没办法说的话,因为我的这个视角、经验、经历,是别人没有的。”李笠说。确实,跟帖中不乏名人支持,凤凰联动总裁张小波说:“马悦然一到中国,就怡然地接受很多中国作家朝拜,他俨然把自己当成了中国作家的文学教父。”作家徐星也表达了对马悦然的不满:“‘发现了中国最好的小说家,意思是说所有的中国人能没能发现,而我一个汉学家发现了,这,有意思吗?”

|