|

一个人对文学的热爱,多半起始于对诗歌的热爱。诗歌语言是所有形式的语言中最强烈,最饱满,抒情性最强又最纯粹的一种。所以,许多人惯常思维里的诗人要么是兰波那样不羁,要么就是济慈那样柔软。似乎那些英年早逝的,心脏脆弱整天咳血或因酗酒滥交而丢掉性命的,才是最纯正的诗人。瑞典人特朗斯特罗姆的出现也许会打破这样的想法,在他获得2011年诺贝尔文学奖之前,华语诗人北岛、李笠等就已经翻译研究过他的诗作,但特翁却一直没有能够进入一般大众,甚至是多数文学爱好者的视野。这可能因为他太低调,没有经历过婚变和畸恋。 一个人对文学的热爱,多半起始于对诗歌的热爱。诗歌语言是所有形式的语言中最强烈,最饱满,抒情性最强又最纯粹的一种。所以,许多人惯常思维里的诗人要么是兰波那样不羁,要么就是济慈那样柔软。似乎那些英年早逝的,心脏脆弱整天咳血或因酗酒滥交而丢掉性命的,才是最纯正的诗人。瑞典人特朗斯特罗姆的出现也许会打破这样的想法,在他获得2011年诺贝尔文学奖之前,华语诗人北岛、李笠等就已经翻译研究过他的诗作,但特翁却一直没有能够进入一般大众,甚至是多数文学爱好者的视野。这可能因为他太低调,没有经历过婚变和畸恋。

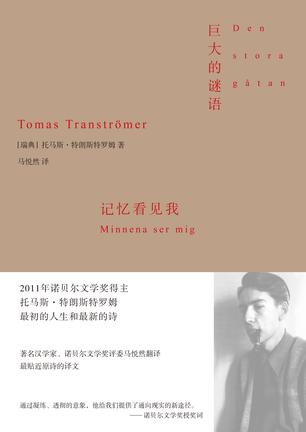

去年到今年,特翁的作品一直被出版社青睐,译林出版了他与美国诗人、翻译家罗伯特·布莱的书信集《航空信》;世纪文景稍后又携手上海人民出版社出了马悦然翻译的特翁作品两种,其中《悲伤的凤尾船》、《巨大的谜语》是他的最后两部诗集,此外还有回忆录《记忆看见我》。这本回忆录和特翁给人的一贯印象一样,没什么惊天动地的大事,但有一些值得玩味的细节。特翁曾提到自己九岁的时候“没有学会很多人年轻时已经学会的能力,不能一眼看出别人所属的阶级和经济状况。但自己的政治本能却完全集中于战争与纳粹主义。我认为你不是纳粹,就是反纳粹。在瑞典很普遍的半心半意的等待机会主义,我完全不能理解。”特翁说,如果当他知道一个自己喜欢的人是“亲纳粹”的,他就会立刻绝望地感到一切都完了,两人之间不可能存在任何友谊了。而他去一个富同学家里看到巨大的玩具汽车时,却并没产生与去一个穷同学家上露天茅厕时全然相异的感觉。一个九岁的孩子,对于一种形而上的观念就有如此之强烈的分辨力和参与感,完全知道自己要什么不要什么,却对实际的物质生活懵懂无知。

译者马悦然还回忆,特翁在23岁出版第一本诗集《诗十七首》之前,并没有发表太多诗作。即便是成名后,他写作的不变信条依旧是少而精,一生所写不超过两百首,对待词句和意象有着炼金师般的耐心细致。且在瑞典自由体诗风颇盛的当时,坚持不随大流,不惜从古罗马、希腊的诗作及日本俳句中借来严格的格律,简直是给自己戴上镣铐。所以有理由相信,表面温和的特翁其实内里有着极坚韧的个性,他珍惜自己独有的思考方式和立场,对潮流有着天然的反叛意识。他竭尽全力地保护着自己的创作趣味,对此倾注了所有的理性。可以说,他冷峻严谨的气质不但决定了他的思维方式,更成了他独立人格与创作风格的保护神,把他隔绝在一切让人晕头昏脑,失去判断力和把持力的表象之外,这难道不是一个诗人最难能可贵的地方吗?

也因此,特翁的诗歌很难被判定为某一种派别,大部分人认同他属于神秘主义。他自己也曾说过:“诗是不可见的诗在某种语言中的表现,因为即便是最初的版本,也是一种翻译。对于看不见的诗,英语版或是马拉雅拉姆语版只是它不同的呈现形式。”这里所谓的“看不见的诗”,指的是不可见,不可描绘之物,是宇宙,生命和人类一种不可把握的状态。而诗歌,只是最接近这种状态的一种语言表述,它试图模拟、阐释这种状态,这便是诗人需要做的。瑞典文学院评价其“用凝练、透彻的意象,打开了一条通往现实的新径”,总结了特翁诗歌的两大特征:善用意象和指向现实,或说是译写不可见的现实。

特朗斯特罗姆认为,书写,其实都是翻译,是不够准确但要尽量做到准确的描摹。从他与布莱的通信(译林出版社《航空信》)中,我们很容易地感受到,他对诗歌写作与翻译几乎同等热情和细致。这部书信集横穿上世纪六十年代到八十年代,翻译几乎是这两人每信必谈的内容,他们总是先大力肯定赞美对方的译作,再进一步对一些词句谈出自己的看法,纯粹的学术讨论。在读着这些整饬到甚而有些乏味的讨论文字时,特翁着白衬衣戴着银丝边眼镜坐在书桌或钢琴前的样子始终在我的眼前晃动,这几乎是他一贯的形象,沉稳严谨,经常陷于沉思,这几乎是一个典型的知识分子的形象。当然,从文学的意义上说,文字本身是危险的,四平八稳的文字不是好文字,文字也是极端的,但这种极端和危险只能是文字本身的,而不应该以其它外在的形式表现出来。自残、受虐、成为瘾君子,甚至放弃生命,或许确实可以铸就动人心魄的好文字,甚至可能因它背后的代价而获得人们更多的褒扬(也可能只是出于同情),但这绝不可能是好文字唯一的生产之道。

|