|

托马斯·特朗斯特罗姆:“不入流”的诺奖诗人 托马斯·特朗斯特罗姆:“不入流”的诺奖诗人

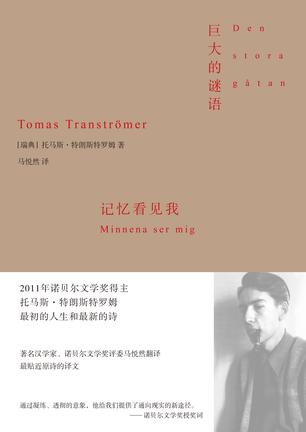

托马斯·特朗斯特罗姆 (Tomas Transtromer,1931~2015 )

瑞典著名诗人,2011年诺贝尔文学奖得主,被认为是20世纪屈指可数的伟大诗人之一。1954年发表首部诗集《诗十七首》,震动瑞典文坛。从那时起,至今共出版了12部诗集,发表200多首诗,“但每首都近乎完美”(北岛语)。诺贝尔奖评选委员会称他的诗“通过凝练、透彻的意象,给我们提供了通向现实的新途径”。其诗作已经被译成60多种语言。

纪念之二

○韩 晗(文学博士)

诗歌评价:“不入流”的诺奖诗人

特朗斯特罗姆是一个不属于任何流派的诗人,俨然自成一家之风骨;他创作的诗歌数量虽然不多,但每首都堪称经典,爱诗者多奉为圭臬。

有一个朋友告诉我,他最近喜欢读诗,但却读不懂特朗斯特罗姆。这两句话看似没有什么必然联系,但却意味深长。我喜欢特朗斯特罗姆,而且喜欢称他老特——老而特别,颇有魏晋遗风。毋庸置疑,获得过诺奖的老特当仁不让地是当下诗坛最有影响力的诗人之一,虽然已驾鹤西行,但余威尚在。爱诗者多奉其为圭臬,甚至称其为诗坛奇迹。若是连老特都读不懂,纵然爱诗,恐也枉然。

但老特这特别的老头儿,却真不是一个好懂的诗人,至少我这么认为。有种说法,老特是一个不属于任何流派的诗人。这话听起来不太客气,但却客观。诗人和画家一样,向来分流派,古今中外,概莫能外。如果不属于任何流派,那就是我们通常讲的“不入流”。

诗人入不入流,评论家说了算。有些诗人善于巴结评论家,让自己入各种流,这是诗人的生存之道,我们不能苛求。老特偏偏剑走偏锋,不巴结任何评论家,而且凭借自己独特的创作风格,使自己超然独立于各种流派之外,俨然有自成一家之风骨。他逝世之后,有评论家评论:“他是一个不属于任何流派的诗人”,法国电台给予极高赞美:“充满了味道、颜色、振动和杂音”。显而易见,这是一位独特的知识分子,是一位获得世界文坛尊重的长者。

寒冷的北欧是一个出诗人的地方,像帕尔·拉格克维斯特、哈里·马丁松和索德格兰等等,都是一时之冠。老特就是北欧人,诗歌有着北欧人特有的简洁。而且他产量极低,每首诗都精雕细琢、反复含玩,大有北欧工匠吹玻璃烛台的玩物哲学。据说一首不超过两百三十字的《序曲》,被他反复折腾了几百次,“晨光中,知觉把握住世界,像手抓住一块太阳般温暖的石头”这句,被无数善男信女奉为现代诗的经典,其实这块温暖的石头是被老特把玩多日的结果。

老特的诗歌有个特点,喜欢将现代科学的产物入诗。如“桥:一只驶过死亡的巨大的铁鸟”、“聆听无形的抽水机的节奏”、“它占据我们,它让电视图像模糊”与“一根灯柱在沥青上闪耀”等等。当然老特不是歌颂或批判现代工业,而是将眼前所看皆当作笔下风物来对待。抽水机、电视与沥青等等,在老特看来,与太阳、山峦和湖泊无异。这就是老特的高明之处,他深谙人类社会的结构,无非是生命与非生命之间的关系。而在老特看来,诗歌恰是以生命之躯,来凝望这无生命之世界的文学表达。一言以蔽之:诗最重要的任务是塑造精神生活。

顺便说一句,在中国的新诗时期,夏衍、郭沫若等人也曾将飞机烟囱摩托车入诗。但这是两码事。那时中国积贫积弱,诗人们看到新鲜的洋玩意,感叹一把,乃人之常情。而今日之老特,看到这些东西,早已过了新鲜劲儿,甚至连本雅明、马尔库塞等人对工业文明的批判精神都消失殆尽了,只剩下安安稳稳的等闲观之。虽然是同样的器物入诗,却大有不同。惟政禅师那句顶有名的“见山只是山,见水只是水”说的便是这个道理。

如果说这世界上有绝顶聪明的人,我想老特应算是一个。他游历过世界上许多地方,从欧美到巴尔干,再到中国,都有老特的足迹。他的第一份职业是一个监狱的心理医生,后来做国家劳工部的心理顾问,可见其洞悉人类心理已经到了专业水平的地步。老特的诗歌,初读颇为难读,但多读几遍,便容易入心,不再忘掉。现代诗写到老特这种境界,也算是高人多等了。

中国情缘:曾与北岛同登长城

特朗斯特罗姆在中国当代诗坛具有崇高地位,北岛等中国当代诗人不仅极力推崇并翻译过其诗作,而且还与其本人结下深厚友谊。

老特与中国情缘深刻,据说来过中国好几次。上世纪八十年代,老特曾来北京大学参加讨论会,还很时髦地为文学青年签名——据说还和北岛一起爬过长城。那时中国诗坛群雄并起,一副列国争霸的姿态。大家都知道,老特的诗作虽然在当时未在中国被广泛译介,但其人决非籍籍无名之辈,因此老特的到来,给了不少文学青年信心。

|