|

托马斯·特朗斯特罗姆诗歌最早的中译者,是诗人北岛。而把特朗斯特罗姆诗歌引荐给北岛的人,却是瑞典汉学家马悦然。在《时间的玫瑰》一书中,北岛曾回忆起此事。一九八三年夏末,北岛从瑞典使馆文化专员安妮卡那里得到特朗斯特罗姆最新的诗集《野蛮的广场》,以及马悦然的英译稿和一封信。“马悦然在信中问我能不能把托马斯的诗译成中文。这是我头一回听到托马斯的名字。回家查词典译了九首,果然厉害。托马斯的意象诡异而辉煌,其音调是独一无二的。很幸运,我是他的第一个中译者。相比之下,我们中国诗歌当时处于一个很低的起点。” 托马斯·特朗斯特罗姆诗歌最早的中译者,是诗人北岛。而把特朗斯特罗姆诗歌引荐给北岛的人,却是瑞典汉学家马悦然。在《时间的玫瑰》一书中,北岛曾回忆起此事。一九八三年夏末,北岛从瑞典使馆文化专员安妮卡那里得到特朗斯特罗姆最新的诗集《野蛮的广场》,以及马悦然的英译稿和一封信。“马悦然在信中问我能不能把托马斯的诗译成中文。这是我头一回听到托马斯的名字。回家查词典译了九首,果然厉害。托马斯的意象诡异而辉煌,其音调是独一无二的。很幸运,我是他的第一个中译者。相比之下,我们中国诗歌当时处于一个很低的起点。”

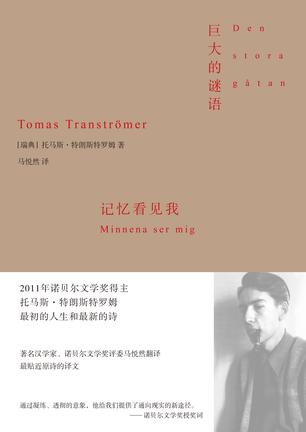

我不知道马悦然为什么让北岛来译特朗斯特罗姆。或许,一个有着“近乎枯燥的严肃”的中国北方诗人,与一个来自北欧的“诗的禁欲主义者”,有一种内在的契合?有趣的是,当诗人王家新希望从自己的诗歌语言中“透出一种能和北方的严酷、广阔、寒冷相呼应的明亮”时,他也从特朗斯特罗姆那里找到了共鸣。不管怎样,从上世纪八十年代到本世纪,特朗斯特罗姆的诗歌被断断续续译介到国内,对汉语诗歌产生了某种隐秘的影响。最新出版的由马悦然翻译的诗文集《巨大的谜语·记忆看见我》,可以说,为特朗斯特罗姆作品的中译划上了一个漂亮句号。

《巨大的谜语·记忆看见我》收入了《悲伤的凤尾船》、《巨大的谜语》两部诗集以及诗人回顾早年岁月的自传《记忆看见我》。其中《巨大的谜语》是特朗斯特罗姆中风之后完成的,是诗人最新可能也是最后的作品,首次译成中文。马悦然的翻译,无论是在语义、节奏与风格的准确上还是在语言的凝练有力上,都远超李笠和董继平的翻译,这一点只要对比三者译的《悲伤的凤尾船》(李、董译分别译为《悲哀贡多拉》和《悲伤的贡多拉》),就能明白。即便散文体作品《记忆看见我》,马悦然的翻译也更为准确、入味,超过北岛和董继平译的。

读《巨大的谜语》、读特朗斯特罗姆的诗作,是知其然,而读《记忆看见我》,则是知其所以然。就我个人来说,诗人有时比诗作更加吸引我。特朗斯特罗姆独特的诗歌气质是如何形成的呢?它与瑞典、与北欧的风土多少不无关系。后者有着独特的高纬地势、冰河地形、反差强烈的日照和黑夜,而特朗斯特罗姆所在的瑞典,更是约有百分之十五的土地在北极圈内,沐浴在一种特殊的自然光线下,使每个人时刻如同生活在剪影之中。这种风水地貌造就了“脸孔的诗人”英格玛·伯格曼和他的“室内电影”,也造就了葛丽泰·嘉宝那谜语一般的面孔(罗兰·巴特说“嘉宝的脸是一种理念”)。当然,也造就了特朗斯特罗姆那雕刻一般的诗歌。

毫无疑问,特朗斯特罗姆是一个典型的“北方艺术家”,“很严肃、很早慧”。这种气质在他早年就初现端倪。在《记忆看见我》中,特朗斯特罗姆谈到自己五岁时就已经学会写字了,“可是我嫌写作太慢,我的想像力需要更快的表达方式”,为此他发明了一种速写方法来画画。他是一个博物馆狂,但是害怕骨架。“我对蒸汽火车头的兴趣远远超过对电力火车头的兴趣,换句话说,我浪漫的倾向胜过我对技术的兴趣”。十一岁时,他开始收集昆虫,一度想献身昆虫学。“我对我所捕捉的昆虫,当然没有任何审美的观点--我从事的是科学--可是我无意识地吸收了很多美学的经验。我移动在巨大的谜语之中。我得知土壤是活的,得知有一个容纳无穷的爬行与飞行的生物世界,而那些生物有它们自己很丰富的生活,一点都不需要关注我们”。上小学时,一个孔武有力的同学老欺负他,他发明了一种“装死”的方法(他称之为“既受残暴又保持自重的特技”),结果让对方很快厌倦了这种暴力游戏。十三岁时,他迷上了非洲的地理和探索,读了很多相关的书。在学校里,他以笔快著称,总是写地理或历史方面很长的作文,而后来却成为一个以写得少而闻名的诗人。十五岁时,他得了很严重的忧郁症,“一种不发出光而发出黑暗的探照灯把我捕获”,最终音乐陪伴他度过了这次精神的“炼狱”。十五岁上高中后,他通过拉丁文学习开始接触贺拉斯的诗歌。“现在那发光的罗马文本落到尘世上了。可是下一个时刻,下一阕诗里,贺拉斯的拉丁文带回诗歌奇妙的精确。这种琐细与无上之美的相互作用教给我很多东西。这种相互作用是诗的条件,也是生活的条件。形式(形式!)起了提高的作用。毛虫的脚消失了,翅膀展开了。”--一个伟大的诗人就此诞生了!

特朗斯特罗姆把自己一生比喻为“彗星”。彗星的头是童年和青春期,而彗星的核心则是“决定生命最重要特征的幼年”。作为自传的《记忆看见我》只写到少年时为止,是有其道理的。北岛说过,“大多数诗人是通过时间的磨砺才逐渐成熟的,而托马斯从一开始就显示出了惊人的成熟”。这种“早熟”,在特朗斯特罗姆那里,主要体现为一种形式感的发现。这是特朗斯特罗姆诗歌的核心,也是北方诗歌的核心。

|