|

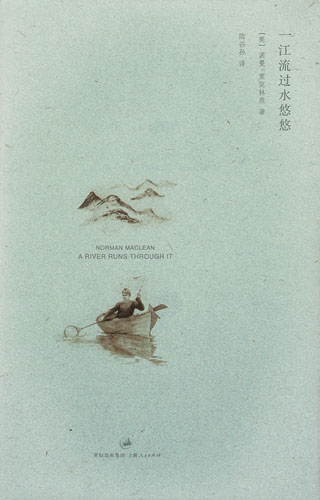

芝加哥大学文学教授诺曼·麦克林恩,半生时间都在研究与讲授莎士比亚和浪漫派诗歌,退休后,他回到西部群山中的家乡,黄昏时独自去林中大河垂钓,聆听水声如喁喁人语,写惯了论文的笔悄然梳理起了记忆。人至暮年回望时光无垠生而有涯,自然所思良多,感慨深长。1976年,年已七旬的他出版了小说处女作《一江流过水悠悠》,取得意料之外的成功。如今,他的作品也成为他当年的学术研究对象一样的经典;也因此,芝大在他去世的第二年,将一座校园建筑命名为麦克林恩楼。 芝加哥大学文学教授诺曼·麦克林恩,半生时间都在研究与讲授莎士比亚和浪漫派诗歌,退休后,他回到西部群山中的家乡,黄昏时独自去林中大河垂钓,聆听水声如喁喁人语,写惯了论文的笔悄然梳理起了记忆。人至暮年回望时光无垠生而有涯,自然所思良多,感慨深长。1976年,年已七旬的他出版了小说处女作《一江流过水悠悠》,取得意料之外的成功。如今,他的作品也成为他当年的学术研究对象一样的经典;也因此,芝大在他去世的第二年,将一座校园建筑命名为麦克林恩楼。

这些散淡悠然的记忆片段和家庭故事之所以没有被当成回忆录,而是归入小说一类,不在于细节的虚构或真实,而在于它的写法:叙事的风格、素材的拈撷、情感的汇融、意象缝合的完整。它完全不同于看似充实却松散无力的流水账或相册式回忆录,是一件独立而自足的艺术品,一旦生成便声光流动,用安妮·普鲁的话说,它能将人带入深沉恍惚之境。

细想起来,整篇小说的情节主线不过四次垂钓而已,场景中汤汤流淌的大河每每是心念寄寓的具象,进而成为贯穿始终的主题意象。对于牧师家的父子三人,钓鱼决不是简单的钓鱼,大河也不仅仅是大河。蝇钓是一门哲思深蕴、必须经过严苛的训练才能洞悉其规则的幽玄技艺,如同宗教,需要宁静、虔诚与顿悟;如同宗教,可以在世俗之界外另辟一重天地。冰川凿就的古老大河奔腾不止,粼粼波光中大石盘踞,大石之下有鳟鱼栖息,也可听到逝去的人们的话语,只是,你须是能听懂河语的人。譬如,知晓彼此心中对大河的眷恋之情的父子三人。

小说的中心事件,是末尾处隐讳且约略提及的弟弟保罗的死,仿佛经过前面大量的情绪铺陈而稀释,变得不再那么苦涩的核,决定了整本书的伤逝主题,以及淡淡哀愁的氛围。人生之中的悲剧转折早有预告,再次隐含在对大河的想像中:

水上热气激起的蜃楼幻象在我面前分合荡漾不止。我能感到自己的生活轨迹与幻象交接。就是在这儿,等候弟弟那工夫,我开始讲这个故事,自然,那时候我并不知道生活故事时常更像一江流水,而不是一本书。在那潺潺水声旁,我意识到故事已经开篇,或许早已开始。我还感到,前方将会出现某种永难冲蚀的事物,因此那里会有急剧的转弯、深沉回流、沉积和静水。

“永难冲蚀的事物”,是生命中不可挽回的失落、没有再见的告别,必死之生无法回避的苦痛。在电影《大河恋》的结尾,失去爱子的牧师带领教众齐颂:

感谢我们赖以依存的人类之心

感谢它的柔情、欢欣与畏惧,

于我,最卑微花朵的绽放也能触发

泪水也无法洇及的深埋思绪

浪漫派诗歌研究者麦克林恩也许亲自参与了罗伯特·雷德福德对原著的改编,没有比华滋华斯的名篇《永生颂》更契合这本书的了。生命在于时间里,时间如同大河流淌,我们如何抵御?永生之彼岸在哪里?在于我们展现过的柔情、欢欣与畏惧,在于最卑微的记忆之花,它们永生于河水之中,河水喁喁似人语,那是逝者的言语。或许,我们可以说,某种意义上,《一江流过水悠悠》就是小说版的《永生颂》。

以流水为时间和生命中种种过往的譬喻,也令熟悉的古代诗行在我们心中浮现。与它经常被类比的《瓦尔登湖》一样,书中那种会意于景,融情自然的沉静与恬淡气质也不无东方色彩。除去大河,书中偶有对群山幽境的描绘颇显林泉之致。同时,将一门钓鱼闲技作为艺术不惜时间去修炼、悬想与参悟,也暗合东方审美态度。这样一来,《一江流过水悠悠》这个译名就显得不仅忠实,而且传情达韵。

叙述是一次梳理。写下这篇后记时,我才更加确定,所幸译者陆谷孙先生的坚持,这个译名被我们采用。回想一年多前,约请陆先生翻译此书,是带着一些侥幸和凑其巧的心理的。侥幸在于:翻译是日渐卑微的行当,一般大学教师或年轻学者都不愿意揽的辛苦差事。陆先生是众所尊崇的大学者,他有时间吗?会愿意吗?试试吧。想凑的巧在于:一位七十岁的文学教授翻译另一位文学教授七十岁时的成名作会怎样?(两人还都曾教莎士比亚课。)日常经验里,表面细节的巧合总是一些更深层的未显之事的暗示。这一次的巧合又会印证什么?

|