|

再过一年,村上龙就六十岁了。在最近一次来访中国的旅途中,他对采访他的记者说“你们也不要那么介意啦,有伟大作家的国家不一定是好国家啦。” 再过一年,村上龙就六十岁了。在最近一次来访中国的旅途中,他对采访他的记者说“你们也不要那么介意啦,有伟大作家的国家不一定是好国家啦。”

这位曾经的日本左翼青年、七零年代的嬉皮士、透明族文学的开创者,如今的财经评论员、芥川奖评审、美食家、旅行撰稿人。面对自己的国土与文化,依旧保留着不愿轻易妥协的暧昧态度。他依然觉得日本社会,哪怕是在繁荣时期,仍然是个喜欢倾听多数人意见的保守国度。尽管这个他眼中喜欢倾听多数人意见的保守国度,一直包容着他自己的“标新立异”。

村上龙势必是日本文学,乃至亚洲当代文学中至关重要的作家之一。对于这一点,应该很少人会质疑。某种程度上,自从他因那部放到现在来看依然惊世骇俗的《无限近似于透明的蓝》在1976年吓坏了诸多芥川奖的评审,一炮而红后。村上龙的名字俨然代表了一种全新的“现代性”。有别于战后大江健三郎那种若即若离的西方化的日本文学,村上龙发出的是一种全新的声音:不再执拗于西方文化的内核,刻意回避深奥,回避游移在传统与现代的矛盾。而大踏步选择青睐内核之外的那层皮囊。这种不同的声音令社会各界产生了多如牛毛的思考。从而意外地带来了日本当代文学的反抗潮,无数与村上龙同辈的青年和追随者开始集体发声。这一现象也间接应验了芥川奖评审对于村上龙的预言“这位小说家标志着日本亚文化时代的来临。”

《无限近似于透明的蓝》1999年被翻译成简体中文版,到现在还会有人斤斤计较那些耸人耳目的描写,更会有人质疑这种肆意夸张是否单纯只是为了取悦,只是为了“惊悚”。毫无疑问,夸张的村上龙对于我们这个文化更加保守的国度,具有十足的冲击感。缠绕我们大多数人的卫道夫思想、犬儒主义,让我们面对来自邻国的村上龙感到不可思议。要么觉得他肤浅,过于夸张、做作;要么觉得他低俗、恐怖,甚至是变态。

直到2006年,村上龙业余闲暇创作的随笔集《所有的男人都是消耗品》在中国出版,这是村上龙的作品第二次被翻译成简体中文。这部随笔集事实上更像是某种连载的专栏合辑,在日本已经出到第七册。有点类似于我们现在一些流行作家喜欢把小说照仿美剧分季写作出版一样。某种程度而言,这部作品充满着即时性,即针对一些问题在某个时间点上进行讨论。由于是随笔,加之是村上龙创作,整本书都呈现一种松散但不失尖锐,幽默同时又悲观的情绪。

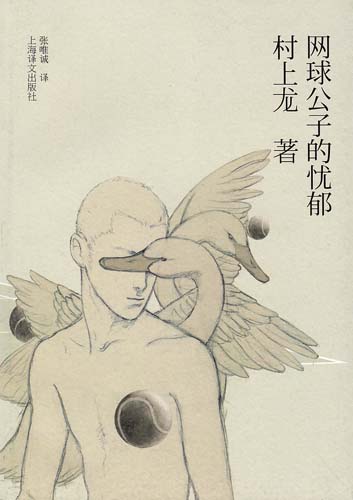

由于并不顺利的出版,村上龙在中国一度被认为是个冷门的作家,只写过一本冷门的变态小说和胡七八糟的随笔集。村上龙作为作家以及他所致引的文化变革并没有得到我们的认可。这微妙地体现了我们现代性的某种缺失,宁可彻底弃除,也不敢直面它的消极面。好在这一境况最近终于有所改善,他的四部旧作陆陆续续已翻译出了简体中文版,包括《寄物柜婴儿》、《最后的家庭》、《战争在海对岸开始》和《网球公子的忧郁》。

事实上,村上龙作为亚文化舞台至关重要的一员,其创作的维度一直是非常宽泛的。迄今为止,他出版各类杂文、小说、剧本已经近百种。更为可怕的是,这些作品主题涉猎广阔到令人咂舌,形式也各不相同。村上龙简直像现代日本文学的万花筒,哪里都可以看到他的身影。他的小说形式和主题看似没有变化,实际上却有着各种尝试。只不过这些尝试无一都具有亚文化时代的显著特征:另类、肤浅、夸张以及多变。

1980年的《寄物柜婴儿》延续着《无限近似于透明的蓝》的残酷和绝望,讲述了一对弃婴如何与世界做抗争的故事,村上龙延续《无限近似于透明的蓝》中夸张的写实手法,将人性扭曲的变态刻画到了极致。而从1977年写作的第二部作品《战争在海对岸开始》中发挥的奇异隐喻和诡秘幻想的风格化也被作者应用到了《寄物柜婴儿》中,这部作品因而得到了极大的声誉,成为村上龙跃身日本当代文坛前列的力作之一。但旺盛的创作力依旧包裹着村上龙,在接下来的三年里,有带有科幻色彩的讲述外星人和现代社会的作品《别害怕,我的朋友》,同时也带有些许私秘性质的轻小说出版,比较出名的就是《网球公子的忧郁》、《跑啊,高桥》。那时,轻小说作为一种文学形式远没有现在这么大张旗鼓,但村上龙无意之间开启了这扇门。

除此之外,他与村上春树的对谈录《walk don't run》的出版,无疑为当时日本文坛的一桩大事。作为日本文学继大江健三郎、远藤周作之后新一代文学代表,如果村上春树是爵士乐,村上龙绝对是摇滚乐。

|