|

1952年,村上龙出生于日本长崎县的佐世保市。村上龙就在这里度过了他的魔幻青春期。 1952年,村上龙出生于日本长崎县的佐世保市。村上龙就在这里度过了他的魔幻青春期。

这是一段个性鲜明的青春:和朋友们组织摇滚乐队,参加抗议美军航母停泊的学生示威游行,半年不到即被美术学校开除……

这些经历,在很大程度上影响了村上龙日后的文学创作。

“处女作《无限近似于透明的蓝》,就是村上龙根据他在美军基地看到的青年男女的生活所写而成。”

村上龙中文版作品的资深译者李重民说,其中涉及性、毒品和暴力的场景,和那些彷徨不安又叛逆乖张的年轻人,之后又一再地出现在他的作品中。

那些年轻人

我要站在世界顶点,让所有人听到我的声音

有人称村上龙的小说是一部部“青春叛逆手册”,从中可以找到一张张不入主流的脸。在他们的生活里,青春像是刚烧开的水壶,滚烫,一肚子蒸汽。

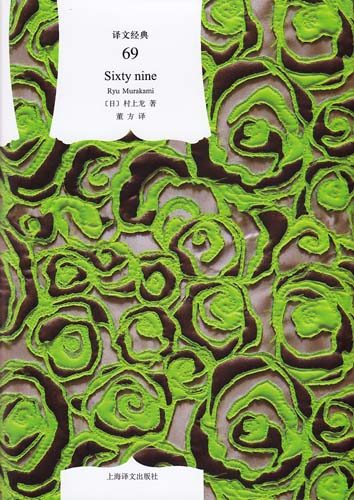

比如他的《69》。1969年,正是凯鲁亚克去世的那一年。村上龙在作品中这样描述一年,“东京大学停止了入学考试。披头士乐队发行了《白色专辑》、《黄色潜水艇》和《修道院大道》,滚石乐队发售了最佳单曲《夜总会女郎》。还出现了一群被称为嬉皮士的人,他们留着长发,呼吁爱与和平。巴黎,戴高乐下台;越南,战争仍在继续。”

也是在这一年,李重民说:“小说中的矢崎剑介和村上龙一样从高二升入了高三。”

李重民说,在《69》这本带有村上龙自传色彩的小说里,青春的“叛逆”以最为酣畅淋漓的形式得到了表现。“十七岁的高中生剑介,自称‘厌恶了读书’,他高一时在两万人参加的全国性考试中排到了三百二十一名,之后却沉迷于摇滚乐、诗歌、前卫电影和嬉皮文化。他和几个同学一起逃课、打架、结交帮派,甚至带头实行校园封锁,引来不堪后果。”

然而,青春的这种骚动不安究竟从何而来呢?

读完小说后,也许很多人会像小说里那位和蔼的老师那样,很不理解地问一句:“你们到底有什么不满意?”

李重民说,村上龙写这些看起来离经叛道的年轻人,是想通过他们,表达一种对日本社会体制、对正规和传统的反叛。在青春叛逆的外表下,隐藏着年轻人渴望挣脱外在束缚,实现自我解放的强烈心声。

小说里,剑介后来回忆起他们的年轻时代,说:“那时候就是不满,但是不知道为什么……现在回首看,似乎那时候老是觉得自己不受重视。大概就是那种‘我要站在世界顶点’,‘让所有人听到我的声音’的巨大野心和理想吧,所以对现状很不满。最后灰溜溜地跟着同学们一起清理,又回到原点,啊,那掌控世界的几分钟啊,就这么没了。”

暗中的亮色

阳光照到这里,我的身影会包裹住灰色的小鸟

“我看着画面上的自己,不由问道:‘你到底是谁呢?’你在惧怕什么呢?”

村上龙的处女作《无限近似于透明的蓝》里,主人公“龙”说的这句话,几乎可以代表他笔下的年轻人共同的那种迷茫心态。

《希望之国》里高中生小砰绝望地说:“这个国家什么都不缺。真的是什么五花八门的东西都有。可是,就是没有希望。”

然而,如果再细细品味一下呢?

正如译者栾殿武说,村上龙的作品,在表面的“迷茫”之下,实则又透着一种“大梦醒来无路可走”的无奈。

《无限近似于透明的蓝》里的人物“麦尔”说:“那种肮脏生活我受够了,可不知道干什么好。”

“村上龙曾说,他们那个年代的年轻人,虽然大家都穷,但因为经济在增长,大家都有一个期待,比如5年后买一个小车,10年后买一个大车。可是你若问他们,5年后10年后你会是什么样子,(他会说不知道)他看不到愿景,不知道未来还有什么可以期待。”李重民说。

李重民认为,村上龙笔下的“迷茫”青春,其实交织着绝望与希望这两种截然相反的色彩。

“绝望来自于社会现实,正如日本社会问题迭出的现实情形一样,他小说里的世界也是一个‘庞大如黑色鸟翼般覆盖一切’的社会。年轻人找不到自身的价值,也找不到奋斗的方向,处处碰壁。”李重民说,他们每个人的人生,都像“龙”说的那样,“成了一个被巨大生物吞噬,正在它的肠胃中走来走去,找不到出口的童话故事里的主人公。”

然而,即使在最绝望的时刻,仍有希望从人性的深处升起。《无限近似于透明的蓝》的结尾,就让人从一片颓废灰色中捕捉到一丝童话般的美好色调。

“龙”站在白杨树下:

“小鸟飞了下来,如果温暖的阳光能照射到这里的话,我的长长的身影将会包裹住灰色的小鸟和菠萝吧。”

村上的责任感

文学是为了那些被社会所遗弃的弱者所创作

村上龙《共生虫》的中文译者竺家荣说,一开始接触村上龙小说的人,可能会不适应其中的晦暗色调。

“在青春小说之后,村上龙把目光放到更广阔的社会空间中,把隐藏在社会各个角落的负面问题频频挖出来给大家看,其中不乏‘重口味’弃婴、少年杀人、性犯罪等话题。”

|