|

一、从席勒的头骨说起 一、从席勒的头骨说起

1826年,魏玛市长亲自动手,从雅各布公墓挖出了二十三具头骨。经过医生鉴定和家人辨认,其中一具被确认为属于二十一年前下葬于此的弗里德里希·席勒。众人均感慨该头骨形态之优雅和谐,俨然展现着诗人的高贵精神,这些人里就有席勒的昔日密友,歌德。头骨再次下葬之前曾在歌德府上逗留,这另一位大诗人睹物思人,不仅赋诗一首,还将该诗收录于小说《威廉·迈斯特的漫游时代》(Wilhelm Meisters Wanderjahre)。歌德于诗中颂扬头骨的“形态”(die Form),甚至认为自己的凡夫俗子之手不配把握这 “神性”(Gott-Natur)的 “印痕” (die gottgedachte Spur)(Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?)。歌德奋笔疾书时,他的头骨剧场里上映着怎样的往事幻影,我们自然不得而知,若要勉强猜测,那也许会是三十年前与席勒的鸿雁传书。那时,歌德正埋头创作《威廉·迈斯特的求学时代》(Wilhelm Meisters Lehrjahre,1795-96);无独有偶,席勒刚以书信体发表了《论人的美育》(über die sthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen,1794)。歌德的创作与席勒的论证都以青年的教育成长为主题,即德文中的“Bildung” ,他们就这一主题频繁通信展开讨论,在相当程度上促成了小说的诞生并影响了其具体走向。当然,两人之间也并非全无分歧,歌德并不想让威廉·迈斯特成为席勒美育理想的代言人;席勒颇为识趣,就此转移话题,不再越俎代庖。无论如何,两人的成就都不可忽视,《威廉·迈斯特的求学时代》被视为成长小说(Bildungsroman)的滥觞,而若要研究成长小说的意识形态则不能不读《论人的美育》。当歌德把献给席勒头骨的诗歌收入《威廉·迈斯特的漫游时代》时,他所做的不仅是纪念早逝的亡友,更重要的是,如果小说可以被比喻为血肉,那么,血肉总需要骨架的支撑,而成长小说的骨架便是兴起于19世纪的美学人文主义,尤其是其核心概念“Bildung”。

从德文的“Bildung”到中文的“成长”,我们所见的无非是翻译之不可能,因为“Bildungsroman”传统与致力于“育人立族建国平天下”的美学人文主义息息相关,既是后者的具体化,也挑战着后者的整套理念。被翻译成中文的“成长小说”经常被简化成青春成长小说,其内容大多是轻狂的少年心怀高远志向,无奈与冷酷现实频频冲突,最终败下阵来,融入为自己所痛恨的庸俗社会。这样的描述也许并不偏颇,因为它本来就出自狄尔泰(Wilhelm Dilthey) 对成长小说的观察,在他看来,这类小说的主人公身怀互为表里的双重任务:整合自我、融入社会。就连黑格尔都在《美学》一书中嘲笑过这类小说不可避免的妥协姿态。然而,如果以《威廉·迈斯特的求学时代》为成长小说典范,我们就不能回避小说的对所谓妥协和社会化的嘲弄。演员威廉·迈斯特热衷于莎士比亚戏剧,最终在被一群贵族把持的“塔社”的操纵下功成名就、成家立业,圆满完成妥协使命,和血淋淋地惨死于自己枪口下的维特形成鲜明对照。有人认为这是关于内在天性与外在社会如何互动调和的美好故事,却也有人强调维特和威廉·迈斯特的血脉相连,歌德并非要歌颂威廉·迈斯特的个人成功,小说所揭示的是贵族“塔社”对所谓成功的全权掌控。更有意思的是,无论是弗里德里希·席勒还是弗里德里希·施莱格尔都注意到了小说中个人心态的缺席,和塑造柔肠百结撕心裂肺的维特相比,歌德的新小说更关注社会整体的构建而非单纯的个人成长。从保存至今的书信记录和时人回忆来看,歌德显然对两位弗里德里希的洞见甚为欣赏和赞同。

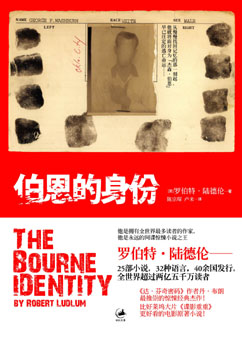

由此可见,如果我们在中文语境中只能继续沿用“成长小说”的说法,就有必要强调所谓的成长并非局限于个人生活、尤其是精神生活的层面。而本文的目的就是探究成长小说的美学政治以及该美学所牵涉的现代性话语,并集中讨论个人与国族关系在成长小说中的生成与变形。在这种意义上,以《伯恩的身份》为代表的间谍小说才是我们身处的年代里最典型的成长小说。如果说间谍伯恩早已非青涩少年,我们是否应该这样发问:如果说18、19世纪的“青春”被视作彷徨与徘徊中的“现代社会”的象征,伯恩的“青春不再”是否意味着20和21世纪的“后现代化”?为了实现从席勒到伯恩的跳跃,为了使这有哗众取宠之嫌的主张显得有理有据,让我们依次来看“Bildung”的概念史和“Bildungsroman”的文学史。

|