|

2008上半年传出消息说,马特·达蒙出尔反尔,将接演伯恩系列电影第四集。消息一出,网上立刻出现两种声音。第一种当然是期待,第二种却保守得多,大体意思是见好就收吧,以免狗尾续貂,毕竟,罗伯特·陆德伦只有三部原著小说。 2008上半年传出消息说,马特·达蒙出尔反尔,将接演伯恩系列电影第四集。消息一出,网上立刻出现两种声音。第一种当然是期待,第二种却保守得多,大体意思是见好就收吧,以免狗尾续貂,毕竟,罗伯特·陆德伦只有三部原著小说。

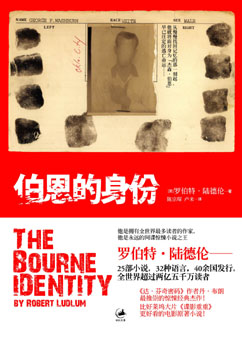

这第二种声音在我看来,有些无谓。且不说,小说家艾瑞克·范·勒斯贝德在陆德伦身后推出了两部以伯恩为主角的小说(台湾皇冠文化出版有限公司出系列小说第四部《伯恩的遗产》时,勒斯贝德与陆德伦共同署名),也不说这样的论调低估好莱坞编剧的功力。设想电影与原著小说联系密切的人,大概是没读过原著小说的。三部电影与三部小说,绝非齿唇关系。如果有什么依托的话,也集中在系列小说第一部《伯恩的身份》上。电影第二、三部很多关键元素,精彩桥段都已出现在小说第一部中。如电影第二部中借指纹嫁祸,第三部伯恩的真名都已出现在《伯恩的身份》中了。内地之前至少出过三个《伯恩的身份》的译本,最近又引进台湾陈宗琛先生的译本,使得想认识陆德伦笔下伯恩的读者朋友更易得。基于电影的流行,我想做个小小的比较,算是一条初步认识原著小说的捷径。

由小说改编的电影一向存在一个争论点,改编成功还是失败?电影往往是被动的,电影一向被推到前台来。电影固然可以依持小说广传声气,但最后死于小说下,引来一片骂声也未可定,这样的例子太多了。一字一句完全照搬,铁定是天方夜谭,特别是对于鸿篇巨著来说,倒不如放开手来。具体到《伯恩的身份》,一个失忆特工寻找身份的故事,要将译成中文厚达五十万字的内容,纳入两个钟头的画面中,怎么说也要大刀阔斧,豁出去了罢。况且,电影将大部分时间花在追逐、打斗等动作戏上,故事上只求直白利落,舍弃曲折隐微。

表层那些最易见到的差异不胜枚举:女主角玛丽从加拿大人变成了美国人,从经济学家变成了“吉卜赛女郎”,诸如此类。电影里,男女主角在苏黎世的美国大使馆萍水相逢,接着结伴一起去巴黎,很快便产生情愫。而在小说中,男主角是劫持了女主角,中间甚至起过杀心。暴力有时是浪漫的点缀,有时不过莽汉本色。经过劫持、告发、重逢、救难等一系列事件,二人方可安处一室。

往深层次来读,小说与电影最大的差别,后者几乎是单线程的:中央情报局与疏漏品伯恩之间的角力。这条线在小说中不能说是次要的,但却是第二位的,摆在第一位的是:伯恩与卡洛斯的关系。电影中根本没有卡洛斯这个贯穿三部小说的头号反派人物。虽然同样是围绕着“伯恩的身份”这个主题,但在电影中,伯恩的身份很单纯,“美国政府的一件资产,价值3000万美元的杀人武器”,不巧失去了控制。而在小说里,“我是一个有技能,足智多谋的白痴”。你能设想马特·达蒙的伯恩会自嘲“白痴”吗?他抓住蛛丝马迹,顺藤摸瓜,没费多少力气,就直捣大本营,知晓自己的身份;小说的重点则放在所谓的“空心贝壳”上:“一个甚至连他自以为有的记忆都是假的空心贝壳,贝壳里面装满了恶魔,在里面奔窜,死命地踢着壳壁。”为什么说记忆是假的,又一再强调贝壳的空心呢?小说中的伯恩拥有多重身份,在失忆前,到处散布假象。讽刺的是失忆后,能找到的全是这些假象,自然是时时感到“梦中说梦两重虚”。小说前三分之二,伯恩得到的证据都将他指向一个杀人不眨眼的国际刺客,唯一能与卡洛斯相颉颃的人物。在这个层次上,陆德伦花了大量的笔墨来描写伯恩自我怀疑、惶恐的心态。小说在伯恩本能的知觉,与由智识获得的证据间拉锯。这最精彩的一环,这浑然天成的张力,在电影中不见了踪影。

电影“背叛”小说是必然的,电影要从冷战时期搬到当今,要如何闪躲腾挪!书中的伯恩要跑图书馆查报纸,而电影里的伯恩只要坐在网吧中点点鼠标;书中的伯恩可以完全躲在暗处,而电影中的伯恩却时常显影于各种监控器中。那电影中能找到哪些原著的影子?在我看来,只剩下构成伯恩这个神话般的人物的基础元素了:与过去毫无瓜葛,仿佛石头中蹦出来的,然而却天赋异禀,简直是超人食人间烟火的兄弟。另外还有那追寻的姿态——不独陆德伦《伯恩的身份》特有的元素——答案越是遥不可及,越能吸引读者。电影中的伯恩由始至终是个神话人物,神话总是停在(如果有的话)一个定点上,无须多解释。所以,观众不希望有第四部的心态是可以理解的。小说纵然亦在创造一个神话,只不过这神话的主角更富七情六欲。

|