|

我们昨天在给大家介绍法国作家谢阁兰的时候,我们就提到他那本诗集《碑》,我们在那个诗集里面可以发现谢阁兰他很奇怪,比如说在他之前很多法国人对中国感兴趣,但是他们所认识的中国是个道听途说回来的一个中国,于是在那些自己不了解的素材上面肆意的想象,把中国当成一个充满异域色彩,异域情调的一个他者,来纵容自己的想象力,去激发自己的创作,或者是学术研究,或者是对欧洲现实的批判。但谢阁兰不同,谢阁兰他是个懂中文的人,他懂中国,了解中国文化,但是他却明知故犯的刻意地扭曲了,或者想象着创造了一些关于中国,来源于中国,但是事实上却又完全背反了一些中文本意,或者中国特色,或者中国本质的一些东西出来。 我们昨天在给大家介绍法国作家谢阁兰的时候,我们就提到他那本诗集《碑》,我们在那个诗集里面可以发现谢阁兰他很奇怪,比如说在他之前很多法国人对中国感兴趣,但是他们所认识的中国是个道听途说回来的一个中国,于是在那些自己不了解的素材上面肆意的想象,把中国当成一个充满异域色彩,异域情调的一个他者,来纵容自己的想象力,去激发自己的创作,或者是学术研究,或者是对欧洲现实的批判。但谢阁兰不同,谢阁兰他是个懂中文的人,他懂中国,了解中国文化,但是他却明知故犯的刻意地扭曲了,或者想象着创造了一些关于中国,来源于中国,但是事实上却又完全背反了一些中文本意,或者中国特色,或者中国本质的一些东西出来。

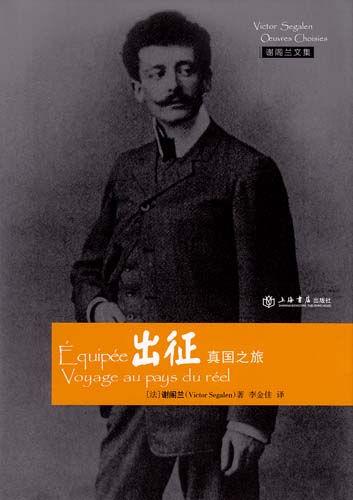

所以你可以说,他这里面有很特别的文学观念,而这个文学观念今天可以在这本书里面得到更好的印证,这本书叫做《出征》有个标题叫真国之旅,很奇怪,真国是什么?指的就是中国。那么为什么要把中国说成是真国?他的意思是这样,他认为这个世界总是应该繁杂多样的,非常复杂的,这才是个真实的世界,而他觉得他生活的,他出生的那个地方法国他太熟悉了,而且现代化到被单一化的地步,把这个单一的事件拿去对照,这个多样的、复杂的历史悠久的中国,你才会觉得中国这才是真正的一个国家。

这里面而且还有第二个意思,这里面所讲的真实,就是对照自己在出发之前,对于中国的想象,这就说到这本书的一个特质,这本书其实是个游记,但他却是一个很不一样的游记,一般我们游记讲的就是你去一个地方玩,你记录一些东西,讲一些风土人情,顺便有一些感想,一些反思等等。但是这本游记《出征》却是一本在他真正出发去进行他的考古之旅前,就已经想好,就已经策划好,甚至开始动笔要写的东西。从这时候你就可以了解到,他要写的是一个课题,这个课题就是自己的想象力,他在想象一个中国,想象这趟旅程,然后当他来到真实的中国,面对的各种河流,各种险滩,各种崇山峻岭跟黄土高原的时候,那些真实的经历跟遭遇会怎么样冲击到他的想象?

于是这本书写出来,真正的当年的风土人情其实很少,绝大部分时候,中国是一个为他用来做一个自己关于旅行的反思的这么一个工具,在这个旅行里面,你对旅行预先的构想,遭遇到了真实的挑战跟更动,但是这还是第一层,第二层才是最重要的问题,什么问题呢?就是假如我们讲游记,讲旅游文学,我们讲的那种文字、那种语言,他是个纪实性的语言,他等于让我们相信,你的语言文字是能够把一些你看到的东西老老实实的坦白交代出来,读者看了这些游记就好像真的看到真实的中国了。但是谢阁兰作为那个年代受到象征主义影响的一个文学家,他却很怀疑语言文字是不是真的有这种效用。他认为所有的词汇,所有的语言,所有的文字一旦碰上了这个真实之后总是会脱落的,总是会衰老的,总是会失效的,这时候又回到一个问题,想象跟现实遭遇的问题。

我们来读一些这里面片段,比如说这里面他提到,他说这次旅行所要穿越的就将是中国,亚洲胖墩墩的皇后,一个以四千年实现了真实之国,但是不要蒙蔽旅行,不要蒙蔽这个国度,不要蒙蔽于柳暗花明的一天,也不要蒙蔽于你自己,每一次上路,每一个动作,每一声出发的呼喊,还有前路,这里展示的一干人,目的都不在于把我带到目的地,而是不断的使争执爆发出来,为什么?什么叫争执?就是你的想象跟你所接触到现实之间的争执。

所以换句话说,他一开始旅行就意识到,这是一次自己对中国的想象,对语言文字的想象,跟真实的世界,跟真实的中国之间发生激烈冲突的一段旅行。然后我们举一些例子,这里面有时候他这个想象是他对中国的了解,我觉得在这里面是经过一些刻意的转变的。比方说我们举一个例子,他说他在中国徒步旅行,探险考古的时候,有时候非常疲倦,他就说到到底一天你走了多少路呢?如果用西方的就是公里,他们熟悉个公里,或者当年叫法里这样的一个制度,这么一个度量来量度的话,就会发现到了中国是无用武之地的,为什么呢?他说因为在中国这里,计算一条路的不是公里、不是英里、不是法里,而是中国人所说的里,这个里他原来在法文版是把它用拼音写出来的,他说这是个奇妙的量词,大家听听看,就知道他有点胡诌的其实是,他说这个奇妙的量词,灵活多变,按着行人的需要而伸缩,当路升高或者变陡的时候,里就短了,小心翼翼,而一旦人自然的把步子放大,里也跟着变长了。平原有平原的里,山地有山地的里,上坡有上坡的里,下坡有下坡的里,所有耽搁与自然界的阻碍就像渡口和没有税站的桥,都要当做若干里来算入行程。

所以你看这就是一个,他等于在利用中国来讲,就是我们所谓的里这个东西,好像世界上最客观的一个度量衡,好像是没有什么争议的东西,其实它也是复杂的,它也不一定指示着某一个现实,而是指示着人跟现实的某种关系,所以他不能摆脱某种程度的主观性的,他想写的其实是这个。

|