|

和旅日作家李长声聊天,很难意识到他已年逾花甲。虽然客居日本二十多年,每次回国,他还是时常被认为“不像日本人”,这话的意思近似于褒义。无他,哪怕点缀他的彬彬有礼绅士风度的是银发、眼镜、西装,等到落座,特别是三杯酒下肚,他就迅速还原成那个一口长春话、爱憎分明、笑声朗朗的东北汉子。在他眼中,日本是和中国有久远文化关联、存留颇多中国传统文化余脉的邻邦,也是他生活、写作的地方。他对东京的旧书肆如数家珍,为巷陌深处的居酒屋流连不去,醉心藤泽周平笔下的武士世界。 和旅日作家李长声聊天,很难意识到他已年逾花甲。虽然客居日本二十多年,每次回国,他还是时常被认为“不像日本人”,这话的意思近似于褒义。无他,哪怕点缀他的彬彬有礼绅士风度的是银发、眼镜、西装,等到落座,特别是三杯酒下肚,他就迅速还原成那个一口长春话、爱憎分明、笑声朗朗的东北汉子。在他眼中,日本是和中国有久远文化关联、存留颇多中国传统文化余脉的邻邦,也是他生活、写作的地方。他对东京的旧书肆如数家珍,为巷陌深处的居酒屋流连不去,醉心藤泽周平笔下的武士世界。

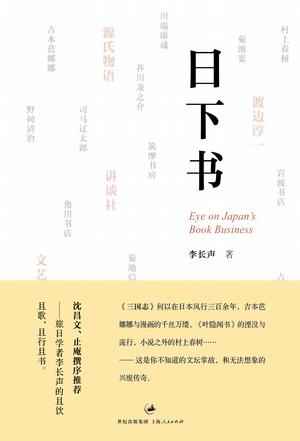

从上世纪90 年代应沈昌文之邀在《读书》杂志开专栏,李长声的旅日随笔渐成规模,所涉话题也早不止日本文化、出版掌故所能涵盖。这两年,伴随着萨苏、毛丹青、汤祯兆等旅日华人作者写日本的著作纷至沓来,还有本就是日本人的茂吕美耶、新井一二三的作品大量引进,日本题材图书俨然成为书市一大热点。热潮之中,李长声新作亦接二连三,仅今年就推出《日下散记》(花城出版社)、《枕日闲谈》(中华书局)、《哈,日本》(中国书店出版社)3本随笔集,此外还有译作《黄昏清兵卫》(新星出版社),其文笔风格鲜明、信息量丰富、可读性上佳,深为读书界认同。

说李长声人如其文基本贴切,他的文章就像他的谈吐一样轻松、率性,但不乏表象背后的文化积淀和笔墨功夫。他用文字近距离地品味日本文化的好,对日本国民性、社会现实、文化景况的种种负面也不留情。他以幽默口吻谈日本文化,以些微八卦角度反观日本文坛、出版圈的趣闻轶事,谐趣和风雅兼而有之。一如学者扬之水文章中对他的评价:“于文于诗都可以挥洒自如,久作扶桑居,又能长葆旁观者的清醒。”说的正是他这些年为人为文的境界——浸淫在日本文学、出版、风物、世俗里,又不至于沉溺,走进其中却保持旁观心态。

读书报:去日本的时候你已快四十岁了,为什么决定出国?

李长声:我是1988年去日本的。当时正好赶上出国潮,我在长春的日本文学杂志做副主编,编杂志已经编了七八年,接触了不少日本作家的作品,对日本文学和出版很感兴趣,就想,既然学了那么多年日文,也做过一些文字翻译,不如去日本开开眼界。

最初不是以搞出版的名义,具体理由是想去研究“中国东北文学与日本北海道文学之比较”,日本文学的情况我大致知道一些,就想立这个题目。我有个朋友是日本《文艺春秋》的编辑委员,他劝阻我,你自费去北海道怎么活啊?巧的是我曾经翻译过一本介绍世界各国出版社的书,该书日文版出版方是东京的一家出版学校,我这个朋友又是这所学校的股东之一。那时日本的泡沫经济正热,这家学校很有钱,时常邀请外国作者、出版人前去交流、学习。他就建议我以前面提到的那本译著为契机申请到出版学校留学。就这样,既不为发财也不是为镀金,出国完全是因为对日本文化、出版业感兴趣。

读书报:初到日本感觉如何?

李长声:那所出版学校坐落在出版业集中的地方,很多中小出版社的编辑都是从那里出来的。当时出版学校成立了一个出版教育研究所,我去了就负责中国大陆和台湾的汉语出版资料,这带给我很多查阅的便利,加上出版学校校长是日本出版学会的会长,日本出版学会就设在那里,于是我开始专攻日本出版文化史。那时我的日语不怎么好,口语更不行,只有继续学。慢慢地我有了写写日本出版文化的想法,做过编辑的人多少都会有确定选题的习惯吧。出版学校那时常常邀请中国出版界去交流、研讨,我负责接待,就和他们聊天,认识了戴文葆那一代的很多出版人。我有意识跟他们说我是研究日本出版文化史的,但好像没什么人感兴趣。

后来是沈昌文先生约我给《读书》写写日本,侧重文化。等到后来在上海一家杂志开专栏,就是专门写日本出版业了。再后来,有更多旅日的感慨,就转向旅日随笔写作。

读书报:是父亲使你接触到日文?

李长声:是啊,文革开始时我无事可做,家里有很多父亲的书,基本是满洲国时代留下来的日文建筑图书,他就教给我五十音图,一点入门的日文。高中毕业我去延边下乡,遇到一个会日文的老右派,他曾给日本人当过军医,于是就跟他学。下乡两年后就地当兵,后来回到长春安排在环境保护研究所工作,在当时的中国,环境保护是很有前瞻性的领域。

研究所的资料室里有中文、日文、英文资料,我毛遂自荐说学过日文,其实就是找个活干。好在我自学能力比较强,通过查字典看日文资料,进而萌发做文字翻译的念头。当时长春搞日本图书展览,有些书展览后就留给大学或图书馆,省图书馆里很多这样的日文书,我看到一本叫《污染海域》的小说,作者是西村京太郎,这与我的工作有关,就借书复印了一本,回到家抱着字典试着翻译,后来译稿陆续发在广州的《环境》杂志上,这个过程相当于边译边学。

读书报:你的随笔写作源源不断是因为身在日本不愁素材?写时考虑过中国读者的接受程度吗?

|