|

我“粉”长声老师久矣。 我“粉”长声老师久矣。

上世纪八十年代末,到东洋游学,一年后归来,对日本的兴趣却浅尝而不能辄止,开始留心本土传媒对东土的舆论。但很快发现,绝大多数“舆论”,要么还放不下意识形态的架子,作假正经状;要么自以为是,以为窥一斑而知全豹,对什么都敢乱下判断。彼时正值“文化热”,文化论客们读了两本刚译介过来的西学论著,于是什么词儿大、唬人,便往上整什么。如此“舆论”,与其说是对日本的报道、评论,不如说是对异邦的想象来得更准确。大概正因为看那种东西看伤了,留下了 “舆论”恐惧症的病根,至今怕读记者文字,尤其是那种一味煽情、全然不顾现实客观性与常识的游记体观感文字。

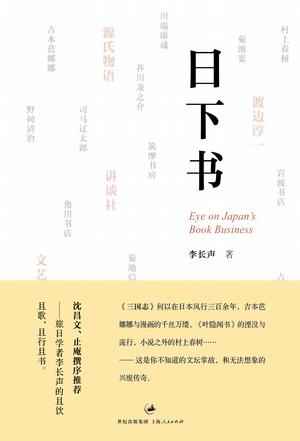

在这种情况下,长声的文字,是一个异数,对长声文字的发现,无论如何当记一笔。其于九十年代为《读书》杂志撰写的系列日本文化专栏“日知漫录”(九十年代末作为“读译文丛”由中国电影出版社结集出版,书名即为《日知漫录》),是我眺望东洋风景的一扇别致的窗,是了解东瀛出版文化、风土世相的一座精致的桥,对我来说,是“知日”的最初功课之一。在因特网时代到来之前的“寂寞”岁月,许多出版信息、文化资讯,均来自对长声文字的阅读,乃至十数年后的今天,对众多的“日知 ”文本,至今记忆犹新。

在我的记忆及与长声老师有限的交往中,无论是文本,还是发言,长声老师从未自诩过“知日派”,毋宁在拼命躲避这顶有些张扬的帽子。但纵然如此,在两岸及日本的华文媒介上发声之频密如长声者,“知日”的帽子躲是怕躲不掉了。一个既欣慰同时又不无悲哀的事实是,知日如长声者,鲜矣。悲哀者是太少,以今天两国政商往来之规模及因特网时代信息流通之迅捷,我们本该有更多的知日派;但可资欣慰的是,我们幸而有长声,他对日本社会的观察细微而具体,假之其独特地、恰如其分地融入了些许东洋味儿的文体,使我们对这个一衣带水的遥远的近邻,得以保持某种持久的热情和大体平衡的视角,因而避免了对邻国的想象在时而很美、很柔媚,时而“很黄、很暴力”的两极间摇摆。一定程度的摇摆并不可怕,可怕的是,长此摇摆下去,我们照准异邦的战略视野将永远找不到聚焦的焦点。

长声老师对日本的解读,从文学而社会,从艺术而生活;从文人掌故到饮食男女,从民间传说、风俗世相到现代东洋人的待人接物,颇有“东洋文化,一网打尽”的野心和架势,其扫描范围之广,当代中国文人鲜有出其右者。细察之下更会发现,其观察自有独特的视角。大体说来,借用日文的表达,是从出版切入,最后“落着”于文化之上。正因此,我一向是把长声之文当日本文化论来读的。

那么,何以从出版切入呢?一来,作者八十年代末赴日以来,长期从事出版,出版既是“志业”,也是赖以糊口的营生。所谓“远来的和尚会念经”,就长声而言,出版之经,无疑是念得烂熟于心、最有心得者;二来,东瀛大众传媒发达,有冠全球之首的新闻报纸购读量和出版物发行量,是不折不扣的传媒社会。谈日本文化总绕不开出版,而从出版切入,则不失为一条有效“链接”日本文化深层资源的捷径。

但是,纵然有再独特的文化视角和再深入的观察,如果不能找到一种契合的表达方式的话,也是枉然,至少文字难以广传。近二十年来,纵论日本出版问题的著译也颇有一些,大体难逃甫一问世、便被束之高阁的命运(包括曾几何时的日本畅销书《出版大崩溃》之类),而长声的文字,则始终保有一定数量的读者群,每有新著问世,也会在圈内引发一阵话题效应。究其原因,笔者以为表达形式的问题尤为重要:形式问题决不仅仅是“形式”的——所谓什么脚穿什么鞋子,舒服与否,只有脚知道。综观近百年来国人对日本的观察、读解,在汗牛充栋的文献存量中,有多少是还在被公众阅读的“有效”文字,有多少会继续传承下去,而又有多少是真正为东洋知识社会所看重的“干货” 呢?黄遵宪、戴季陶和周作人之所以赢得日人长久的敬重,除了“识”的因素以外,与随笔性的文体表达似应有一定的关联。

日本是随笔大国,随笔产量之大,达泛滥的程度。某种意义上,日本文学,无论是小说、诗歌、还是戏剧,都可以看成是随笔及其变种。长声老师有时自称随笔作家(Essayist),而不是传统中文意义上的散文家,想来与长年浸淫日本文化有直接的关系。实事求是地说,其文字中适性冲淡、机智调侃的一面也确乎与日本文学的随笔传统更“接地气”,而在为文码字的态度上和文章本身所呈现的气场上,则常令人想到知堂的文字。

|