|

就书言书,野上老太太的叙事虽然不时重叠(书是历年散篇成集,情有可原),但她很会讲故事,更为难得的是,她的文字与笔下人物亦多现在鲜有的正气,你几乎嗅不到这类回忆难免会有的娱乐圈臭味。 就书言书,野上老太太的叙事虽然不时重叠(书是历年散篇成集,情有可原),但她很会讲故事,更为难得的是,她的文字与笔下人物亦多现在鲜有的正气,你几乎嗅不到这类回忆难免会有的娱乐圈臭味。

东京有家黑泽明餐馆。大约六年前,在日本住了大半辈子的唐纳·李奇(Donald Richie)跟两个朋友去那里吃过午饭。这顿饭,李奇当天的日记有写:“那是一间弄成明治早期风格的大屋。看似《红胡子》里的医院,但干净得多。也要脱鞋,我们进去时,背景音乐是《七武士》,但后来吃饭,给我们听的是《电车狂》和《梦》的精选原声。”至于食物:“《生之欲》是猪肉,《用心棒》是雄鸡,《影子武士》是甲鱼。最贵一道菜乃《蜘蛛巢城》,但我一直没弄清楚是些什么。”还好,在这主题公园似的“景点”,李奇等人只要了尚未“冠名”的荞麦面。其间,李奇问起餐馆来由,朋友说是黑泽儿子的主意,而开餐馆的钱,则是别人掏的腰包。尽管昂贵,生意却好,晚晚满座。“黑泽会怎么想?我很想知道。嗯,早几年,他会一把火烧掉这个地方,但他晚年这么平和,他或许会喜欢。”

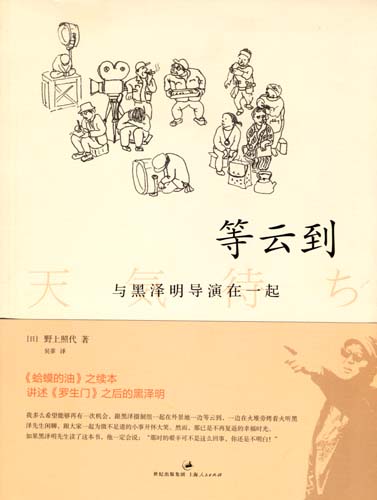

带李奇去黑泽明餐馆的,就是这本《等云到:与黑泽明导演在一起》的作者野上照代。她是黑泽剧组老臣,从1950年的《罗生门》开始,由场记、导演助理一直做到制作经理,参与了黑泽导演几乎所有电影的拍摄。不同于我读过的李奇日记《The Japan Journals: 1947-2004》,野上女士的书没提那些诡异菜谱,或许,这家媚俗又媚雅的红火餐馆那时还没开张。《等云到》的中译者吴菲住在日本,她的译后记说起亮相电视的野上女士,“年过八十的她满头银丝,神态自若,其风采可用‘飒爽’两个字来形容。老太太说起话来干脆利落,对电影界往昔的人事种种依然如数家珍”。这一“飒爽”我想象得到,或许就像李奇笔下的高峰秀子,黑泽还是助理导演那阵爱上过她,但两人终是没有缘分。1981年9月29日,李奇在不同场合见过黑泽明与高峰秀子。他先是陪前者看了一部费里尼新片《女人城》,然后独往日航一个派对:“带头祝酒的特别嘉宾是高峰秀子,我多年没见到她。她现在老了些——由她的脸形和五官的鲜明轮廓见出。老了,以日本妇女的方式,瘦骨嶙峋。而且,如老太太该有的那样,她养成一套全新的公众场合言谈举止:好辩,直率,实事求是。”

《等云到》写于上世纪九十年代,野上女士那时六十开外,行文坦白,不为名人或尊者讳,比黑泽明餐馆那些花巧大餐实在多了,套用李奇给晚年高峰秀子下的评语,正是“直率”而“实事求是”。而且,既然业内资深人士讲古,身为日本电影迷(必须说明,我迷的多为旧片,并非当今东瀛电影的怪力乱神与猫狗宅男),我亦高兴这本中译来得及时。前两年,我终于读到黑泽自传《蛤蟆的油》简体中译本。当年住澳门,我嫌台版书太贵,舍不得那几个臭钱。《蛤蟆的油》写到《罗生门》截止,该是大师的上半场;《等云到》虽是局内旁观,亦算上半场的续篇吧。书的主题当然不离电影天皇,但字里行间,还有不少笔者熟悉却又知之不多的人物,如导演伊丹万作与伊丹十三父子,作曲家早坂文雄与武满彻,还有黑泽的御用明星三船敏郎与志村乔,多少满足我对过时八卦的需求;除此而外,更有“急功近利”之用,因为我正翻译李奇的《日本日记》(网上查到,《等云到》的英译本正是李奇作序),诸多旧闻彼此印证相互贯通,对译事大有裨益。

就书言书,野上老太太的叙事虽然不时重叠(书是历年散篇成集,情有可原),但她很会讲故事,更为难得的是,她的文字与笔下人物亦多现在鲜有的正气,你几乎嗅不到这类回忆难免会有的娱乐圈臭味。譬如她讲《罗生门》里面的盗贼强吻京真知子扮演的良家女子那段戏,接吻在当时的日本电影中已不新鲜,但是,“扮演盗贼的三船敏郎还是一副紧张兮兮的模样。他从前一天晚上就停止吃大蒜,摄影前还郑重其事地漱了口”。待到开拍,“三船先生突然两脚合拢做了一个军人立正的姿势,说道:‘那,我就失礼了!’然后面带笑容地对京小姐鞠了一躬。三船先生那腼腆纯真的笑容令人难忘”。说起三船,我其实一直不太欣赏他有些夸张的表演,觉得与他同一时代的森雅之沉郁内倾更为出色。没想到,银幕下的三船毫不夸张。他起初丝毫不想当演员,就算成了闻名世界的Mifune,依然没有贴身助理,不带剧本,台词却又说得完美无缺,并且时常为工作人员着想。“我想,这些都出于三船先生的一种自戒之念吧。他一定觉得,自己愧为演员,就更不应该给周围的人带去困扰。”

|