|

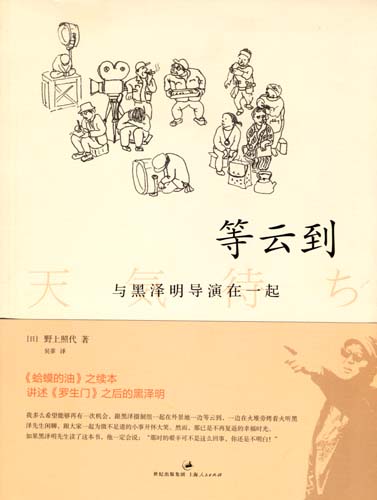

黑泽明的自传《蛤蟆的油》中的时间截止到执导《罗生门》之前,因为据他自己说:“写自传的我不能穿过这个门再前进了。《罗生门》以后的我,要从《罗生门》之后我作品的人物中去认识。”看来,黑泽明自忖无法完成《罗生门》之后的自我评价,或许他心中期待有人可以将其补足,构成“完璧”。《等云到》在一定程度是这样一部恰如其分的作品,其书写者并非传记作家,而是黑泽明的助手野上照代(被导演称为“我的左膀右臂),她参与了《罗生门》之后几乎全部作品的拍摄。于是,《等云到》娓娓道来的语调就是自然而然的了,其现场感与真切感,应该是其他著作无法取代的。 黑泽明的自传《蛤蟆的油》中的时间截止到执导《罗生门》之前,因为据他自己说:“写自传的我不能穿过这个门再前进了。《罗生门》以后的我,要从《罗生门》之后我作品的人物中去认识。”看来,黑泽明自忖无法完成《罗生门》之后的自我评价,或许他心中期待有人可以将其补足,构成“完璧”。《等云到》在一定程度是这样一部恰如其分的作品,其书写者并非传记作家,而是黑泽明的助手野上照代(被导演称为“我的左膀右臂),她参与了《罗生门》之后几乎全部作品的拍摄。于是,《等云到》娓娓道来的语调就是自然而然的了,其现场感与真切感,应该是其他著作无法取代的。

《蛤蟆的油》中,黑泽明是谦逊的,他于对己的审视中多见反省之意。而野上照代的讲述却忠实地记录了工作中的黑泽明导演之强势与严苛:他可以为表演的需要在片场换掉已定的名演员,引起轩然大波也在所不惜;可以毫无心机地要求作曲家为电影配乐写得比海顿的交响曲还要好(作曲家的笑容当即僵住了)。黑泽明的直接反映出其“赤子之心”,为了艺术的精益求精竟已忽略了现实生活中的人情世故,一切指向艺术的终极。

“关于电影,有三件事黑泽明先生说了不算——天气、动物、音乐,对这三样,除了等待或者放弃,没有别的办法。但黑泽明先生是不会放弃的,他选择等待。”野上照代这样的陈述符合我对黑泽明的印象。看《七武士》、《用心棒》、《椿三十郎》、《乱》、《影子武士》等,足见导演对其作品品质的坚持,内涵的精髓自不必说,仅影片中光影的讲究即令我们观止,想来这其中包含了多少“等云到”的耐心和执著。

《等云到》取的是一种敬慕者的视角,野上照代以女性的温婉切入,虽不免为其眼光所囿,但其淡泊与克制却为我们带来亲历者的真切之感。我们大可用其材料做一些见仁见智的探讨。如论及导演对演员的运用,可以比较一下小津安二郎与黑泽明,小津的创作手法接近于水墨画画家、俳句诗人,他对演员表演的要求自然也是风轻云淡,不必有大喜大悲的表示,我们看小津电影里的笠智众、原节子,始终是那淡淡的样子,即使有落寞与悲伤的心绪,也多交与手中的酒杯或折扇,脸上还是平静的;而黑泽明电影之浓墨重彩令观者印象深刻,其演员表演方式与之相应亦大笑大跳,浓得几近化不开,三船敏郎可说是最佳的诠释者,即使如志村乔这样的稳重长者,在《生之欲》中对小人物心理复杂状态的表现也令其面容扭曲、痛苦之情外化一览无余。黑泽明电影的“日本风味”与小津电影的“日本风味”如此大相径庭,足以成为论者的话题。另有对音乐的运用,黑泽明与美国导演库布里克都有一个类似的喜好,就是对欧洲古典乐情有独钟。库布里克为《2001:太空漫游》全片配上约翰·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》、《蓝色多瑙河》及李格第的《安魂曲》等,使这部伟大的电影作品成为一部太空歌剧。黑泽明为《影子武士》选择了《培尔·金特组曲》里的《苏尔维格之歌》,《乱》选用了马勒的《大地之歌》等,以及喜欢构思剧本时听唱片,野上照代说导演“写《红胡子》的时候,听的是贝多芬的《第九交响曲》”。其中的况味,或许可以从黑泽明与库布里克的电影风格中推测一二。两位导演的作品虽然从表面上看没有多少相似之处,但若根究其底,他们的创作均有一种庄严感,追求悲剧化的哲理内涵,这与欧洲古典音乐的底蕴是相通的,所以放弃现代配乐,直接将交响曲引入电影中竟似天作之合、融会无间了。

《等云到》述说的时代已过去许多年了,“等云到”既是一种执著与耐心,其实也意味着一段零零星星的悠闲时光。如今,岁月流转,“自慢”恍若隔世,日新月异的电影技术已可达随心所欲的地步,想要什么天气什么场面均可在斗室之中的液晶屏上完成,不必在晴空或乌云下静心地等待,而蹊跷的是,如《七武士》、《罗生门》这样的作品却也难以再得了。我想,“等云到”的场景或已过时,但对电影真谛的追求不要一起成为过去、没了踪迹,艺术的恒常如一还是应常留于心并付诸实践的。

|