|

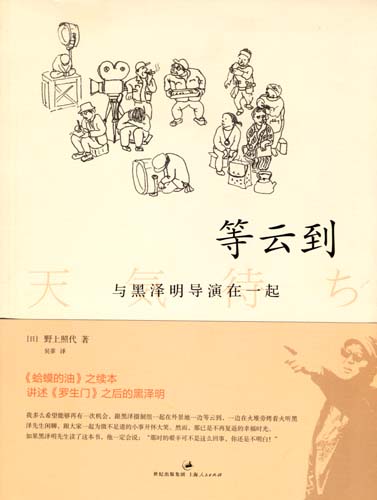

黑泽明让他的自传《蛤蟆的油》结束于1950年,正是他的电影《罗生门》为全世界认识的时候。他在自传中说:“写自传的我不能穿过这个门(《罗生门》)再前进了。《罗生门》以后的我,要从《罗生门》之后我作品的人物中去认识。”那一年,野上照代第一次遇见黑泽明,并开始了长达半个世纪的合作。 黑泽明让他的自传《蛤蟆的油》结束于1950年,正是他的电影《罗生门》为全世界认识的时候。他在自传中说:“写自传的我不能穿过这个门(《罗生门》)再前进了。《罗生门》以后的我,要从《罗生门》之后我作品的人物中去认识。”那一年,野上照代第一次遇见黑泽明,并开始了长达半个世纪的合作。

2010年,黑泽明诞生100周年之际,野上照代的回忆录《等云到:与黑泽明导演在一起》的中译本出版。黑泽明的自传截止于《罗生门》,而本书则是从《罗生门》开始叙述,通过野上照代的回忆,我们终于能够“看见”《罗生门》以后的黑泽明。

上海世纪文景的总编辑助理蔡欣是《等云到》中译本的策划编辑,她说,第一次读《等云到》时,就有一种感动,对于不是黑泽明影迷的她而言,从《等云到》中读出的更多的是一种坚持,一种心境。

为何要叫“等云到”

蔡欣遇到这本书纯属偶然。两年多前,一位书友向蔡欣推荐了《等云到》,这位书友是黑泽明的超级影迷,对日本文化和日本电影都十分了解,《等云到》便这样引起了蔡欣的注意。

后来,蔡欣看到了香港影评家舒琪的一篇博文,舒琪在博文中提及书名的时候,介绍了一个来自他的学生的译名——《等云到》,这是个比原题(直译应为《等待天气》)更符合作者原意的妙译。

为什么要叫“等云到”?那是因为从前拍电影,大导演们对光线的要求特别高。拍摄外景时,依仗的是自然光,有时必须等那片云飘过来,才符合拍摄的光线。“等云到”的时间里,大伙儿都会八卦刚听来的小道传闻,或者是每个人的入行趣闻。野上照代最喜欢的就是这短暂时光,因为“你可以优悠地放轻松一下自己……那是属于你的时间”。

蔡欣说,“等云到”这个场景恰好契合本书的涵义,只有等到最佳状态才拍摄,对艺术如此的坚持与执着,是那一代导演才有的心境。中译本成书之际,蔡欣与同事在诸多方案中再三斟酌,决定采用这个题目作为正式的书名,并为此特地与舒琪先生沟通,并向译名的原创者关文轩致以谢意。正如香港影评人舒琪所评价的:聆听别人生命里的故事永远是消磨时间的最好办法:《等云到》不仅是本让你消磨时间的好书,它还是一个时代的记录——或者起码是一个侧面的素描。

作者与中国的缘分

蔡欣和同事与日本版权代理联系的过程十分顺利,作者野上照代还特别为中译本写了序。其实,作为日本电影界的元老级人物,野上照代非常关注中国电影,她对中国的第五代导演——陈凯歌、张艺谋、田壮壮、宁瀛等人,都有很多的了解。

野上照代还特别喜欢贾樟柯的《三峡好人》。2007年,她在东京影展看完开幕影片《三峡好人》后,据说当夜呼朋唤友一起去喝酒,喝到这家酒馆打烊,又重新去了另外一家酒馆,深夜一点半才回家,当时,野上照代已经是80岁高龄。她还亲笔写信给导演贾樟柯,评价《三峡好人》是看后让人心情复杂的杰作,并说:“黑泽明导演生前常常说过:我想拍出这样一种电影,简单的故事但能让观众看完之后感到自己的心情变得更丰富了一些。昨夜我们看完《三峡好人》后就是在这样一种感受中,今天我们喝酒吧,因为难得我们感到那么的幸福。”

《等云到》的译者吴菲是一位旅居日本的学者,蔡欣说,吴菲的译笔非常好,而且译得十分认真。记得当时,吴菲想以《蛤蟆的油》中文版作一些参考,在日本买不到,蔡欣还特地买了一本寄到日本,两人通过E-mail反复联系沟通,花了大半年的时间,终于将《等云到》译了出来。

永远会选择“等待”的黑泽明

野上照代参与了黑泽明导演《罗生门》之后几乎全部作品的拍摄,见证了这个伟大电影人的大起大落。通过野上照代的笔,黑泽明的刚强与淡定,认真与从容,以及“等云到”的那份坚持,都一一在读者面前展现。

蔡欣说,黑泽明的人生并不是一帆风顺的,他在1970年因《没有季节的城市》票房失利,期间甚至企图自杀。蛰伏5年之后,他导演的《德尔苏·乌扎拉》获得了莫斯科影展金牌奖和奥斯卡最佳外语片奖,才重新让黑泽明找回自信。《等云到》这本书,正是一个伟大的导演不断认识自己、面对自己的经历。

野上照代在书中说:“关于电影,有三件事黑泽先生说了不算——天气、动物、音乐,对这三样,除了等待或者放弃,没有别的办法。黑泽先生是不会放弃的,他选择等待。”等待意味着坚持,而正是这份坚持,成就了黑泽明一生的事业,是黑泽电影成功的最大秘诀。

|