|

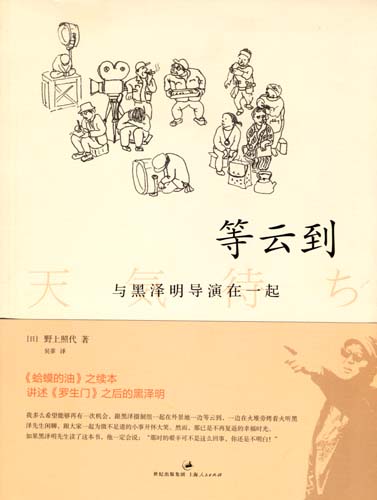

大概是受了川端康成那篇《我在美丽的日本》的深刻影响,一看到书名《等云到:与黑泽明导演在一起》,就不禁联想起和歌悠远的意境,那是夏有凉风冬有雪的四时有物,是夜晚庭院里等待薄云覆上明月的疏朗清明。联想中黑泽明也不由地添上了传统日本文人的忧郁气质。 大概是受了川端康成那篇《我在美丽的日本》的深刻影响,一看到书名《等云到:与黑泽明导演在一起》,就不禁联想起和歌悠远的意境,那是夏有凉风冬有雪的四时有物,是夜晚庭院里等待薄云覆上明月的疏朗清明。联想中黑泽明也不由地添上了传统日本文人的忧郁气质。

然而,这些话若是给电影行当的业内人士听去,怕是要笑掉大牙的。实在是因为电影与宁静悠远的意境本质上可谓背道而驰。试想导演一人要应付导演组、摄影组、灯光组、美术组、道具组、服装组、化妆组、录音组几十来号人的突发状况,再加上制片人围追堵截般的紧赶慢催,头脑里炸成一堆乱麻也毫不奇怪。若不信可以去看一下李翰祥导演的《三十年细说从头》,李导演用自己特有的喜剧天赋与场面调度对乱成一锅粥的电影拍摄现场做了最形象的刻画。

《等云到:与黑泽明导演在一起》的作者野上照代女士与黑泽明导演有过长达半个世纪的合作,对于作为导演所肩负的巨大压力和随之而来的暴躁脾气,她当然深知就里。只是,作为艺术家的黑泽明和作为导演的黑泽明在艺术与时间的博弈中,自有他独特的选择。“关于电影,有三件事,黑泽先生说了不算——天气、动物、音乐。对这三样,除了等待或放弃,没有别的办法。黑泽先生是不会放弃的,他选择等待。”

等待决非那么浪漫的事情。其后的悲壮与决绝,只消一个例子就可知一二。那是黑泽明在拍摄《八月狂想曲》中的一个场景。剧本如此写道“信次郎看着脚下,长长的一队蚂蚁正爬过地面。克拉克也目送着那群蚂蚁爬过。蚂蚁随着诵经的声音爬向一棵蔷薇的枝干”。为了在同一个镜头中再现这种“人物与蚂蚁的关系”,剧组人员全员出动,不但动用生物学家研究蚂蚁成群结队的生物学原理,还特组了蚂蚁资源小组,最后还动用了吸尘器来紧急“征集”蚂蚁后备。如此折腾耗费了十来天,总共拍摄了7个镜头,总计一份零六秒。真可谓辛酸的浪漫。

黑泽明的自传《蛤蟆的油》止于令他名动天下的《罗生门》,用他自己的话来说“写自传的我不能穿过这个门再前进了”,而在野上照代女士的笔下,我们可以看到他的努力和他的成果,以及他不断向更困难的事情发起挑战的态度。事实上,在这本《等云到:与黑泽明导演在一起》中,野上照代女士通过许多拍摄过程中的“等待”故事,温柔地道出了黑泽明不能够自己说的话。

野上女士与黑泽明的合作始于《罗生门》,她特别写到了作为剧组新人的她在进入“黑泽明剧组”时候的震撼。当其他“半近代”的小剧组还在用让剧组成员各人举一根树枝匀速绕摄影机转动的粗糙手段来表现动感场景时,黑泽明考虑的重点已经是如何“让人物形象及演技黑白分明地得到体现”。他让照明组循着向阳的地点,背负沉重的镜子在树林的斜坡上奔走,用四英尺见方的八面镜子从树上、山崖上反射阳光。

野上女士笔下时而是那个将简单构图与光影配合发挥到极致的黑泽明,时而是为了动物精益求精但又无可奈何的黑泽明,抑或是强势自信严苛到不通人情的黑泽明。其实,在野上女士的笔下,黑泽明每一部作品后的努力、执著、艰辛才越发地立体了起来。镜头中的色彩感,细节处的构图、每一处细节对于气氛的微妙影响,都可能是无数心血的凝结。或许,在CG可以完成一切的时代,这一切简直像神话一样缥缈悠远了。

|