|

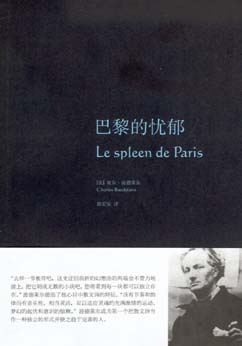

他是个容易紧张、冲动的人,并且是个容易幻想和沉湎、陶醉的人,是个容易痛苦的人。他无法摆脱那种深深的融入血液的忧郁。 他是个容易紧张、冲动的人,并且是个容易幻想和沉湎、陶醉的人,是个容易痛苦的人。他无法摆脱那种深深的融入血液的忧郁。

“1843年,经济拮据,吸大麻。《恶之花》中的许多诗写于此时。”在波德莱尔的一个简单的生平著作年表中,有过这样一小段文字。

这位惯于挥霍的人,终其一生都处在生活拮据的困境里,从没能摆脱过。他参加过起义,后对革命失望,曾因《恶之花》惹了官司,感情上始终都不如意,还有几次自杀未遂,试图做生意赚钱也落了空,健康状况一直不大好,最后在半身不遂的纠缠中去世,只活了46岁。活着的时候,他挥霍财物,也挥霍生命,毫不吝惜。他时常是个亢奋的人,也时常是个忧郁的人,同时又会时不时地显露出异常锋利的理性思维。但归根到底,他仍是个根植于忧郁的人,一个彻底的诗人。

如果把《恶之花》当作是他的特别的精神自传,那么在某种意义上,《巴黎的忧郁》以及《人造天堂》、《私人日记》则可以视为他日常生活的另类自传。而且从结构上说,它们恰好可以反映出一个逐步深入的过程,从日常场景,到理性地分析酒、大麻以及鸦片,再到展现内心的思想火花。当把这三部作品放在一本书里的时候,甚至可以把它当一本小说来读。

这部小说会有多种读法。可以从外向内,就像吃荔枝一样,剥去壳,吃了肉,看到果核。也可以从里向外读,先去触及他那灼热而尖锐的内心,再去体会他在研究酒、大麻、鸦片的过程中对于艺术与幻觉的种种心得与发现,最后再回到巴黎的街道上,去看那一个个瞬间里的人与事,当然也包括他自己。还可以从中间读起,再根据个人喜好,向内或向外去体会他的诸多现实感触与领悟。此外还可以随意地从不同部分的任意篇章甚至段落读起,这样就可以明白,他的这些看似有头有尾的作品,其实都是首尾相联、无所谓始终的。

我所说的小说,其实就隐藏在他的这种变幻莫测的文字世界里,不要去刻意考量它的形式,不要去纠结它是不是有贯穿的故事,而是要耐心地聆听他内心的声音;它的线索与色彩、情绪与情感、洞察力与睿智,要远比那些所谓的小说不知丰富多少倍。

不得不说,他是个容易紧张、冲动的人,并且是个容易幻想和沉湎、陶醉的人,是个容易痛苦的人。他始终都渴望能更多地拥有一个人的安静。

“可怕的生活!可怕的城市!”当沉浸在深夜的黑暗中后,他会这样自语。“人脸的暴政终于消失了,我只因我自己而痛苦了。”他自嘲地谈及日常经历的无聊琐事,然后会近乎祷告般地在某种脆弱的感觉中说出自己的心愿:“不满意所有的人,也不满意我自己,我想在黑夜的寂静与孤独之中赎回自身,品味自己的骄傲。我所爱的人们的灵魂,我所歌颂的人们的灵魂,使我强壮吧,支持我吧,让世界上的谎言和污浊空气远离我吧,而您,我的上帝,让我写出几句美丽的诗句,以此向您证明,我并非最卑劣的人,我并不在我所轻蔑的人之下!”很难说他是个信仰上帝的人,也很难说他是个不信上帝的人。在他的《私人日记》里,他如是说:“即使上帝不存在,宗教也是神圣的和神奇的。上帝是这种唯一的存在,为了统治,甚至不需要存在。”因为这涉及到的是精神,“精神所创造的要比物质更生动”。他真正需要的,只是更多地保持在精神的高空中富有活力地飞舞。他知道在现实生活中人的脆弱与无力。

只要还不得不为了生计常常穿行在日常的街道中,他这个永恒的“异乡人”就是最容易忧郁的人。“一天早上,我起床后心情不好,忧郁,因无所事事而疲惫,觉得要做一件大事,实施一件惊人之举。于是我打开了窗户,唉!”他的所谓窗户,其实并不在现实的房子里,而是在他内心深处。他想看这个世界,更多地。这里有无法实现的爱,也有无法终止的绝望与迷恋。他对一切其实都洞若观火,却又始终都无法抽身而去。他思想异常犀利,却从未能将自己与现实的纠缠真正切断。他更喜欢沉湎其中,无论痛苦还是狂喜,也无论幻想与孤独。

他喜欢梦。“理智告诉我们,地上的事情很少存在,真实的现实只在梦中,为了像人造的东西一样消化自然的幸福,首先要有勇气把它吞下,也许配得到幸福的人正是至福使之呕吐的那些人,如同死者设想的那样的至福……”“梦!永远是梦!心灵越是宏阔和精致,梦就越是使它和可能远离。每个人都带着他那一份天然的鸦片,并且不停地分泌和再生,而且从出生到死亡,我们有多少个小时是充满了实在的享受、成功和果断的行动?我们是在我的精神所描绘的图画中、在与你想象的图画中生活和度日吗?”

|