|

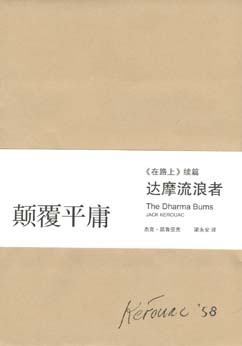

8月17日《上海书评》封面写道:“《达摩流浪者》:失败的书”,而在正文中标题变成了“反理性写作的范本”。对于同一本书的书评为何出现两个不同的标题,我有点纳闷。也许这是编辑的小小误差。但就该书书评来说,我并不赞同书评作者对《达摩流浪者》一书的武断贬低,事实上作者正面对《达摩流浪者》的评述笔墨非常少,更多知识阐述垮掉的一代的历史背景和生成,而且叙述也混乱肤浅。一旦提到《达摩流浪者》,作者对该小说的评断可以以作者这句话概述——“《达摩流浪者》的情节平平无奇,如果说该书有什么亮点的话,那就是大量关于禅宗思想的介绍。遗憾的是这种介绍由于文化差异和翻译的错误而流于肤浅和曲解。”情节平平无奇?情节本来早已经不是评断一部小说的标准了,更何况和《在路上》一样,这两部“公路”小说取悦读者之处不在于引人入胜的情节,而是这些游荡的人“在路上”的精神状况,每一个渴望自由的读者都能在《达摩流浪者》中找到精神皈依。 8月17日《上海书评》封面写道:“《达摩流浪者》:失败的书”,而在正文中标题变成了“反理性写作的范本”。对于同一本书的书评为何出现两个不同的标题,我有点纳闷。也许这是编辑的小小误差。但就该书书评来说,我并不赞同书评作者对《达摩流浪者》一书的武断贬低,事实上作者正面对《达摩流浪者》的评述笔墨非常少,更多知识阐述垮掉的一代的历史背景和生成,而且叙述也混乱肤浅。一旦提到《达摩流浪者》,作者对该小说的评断可以以作者这句话概述——“《达摩流浪者》的情节平平无奇,如果说该书有什么亮点的话,那就是大量关于禅宗思想的介绍。遗憾的是这种介绍由于文化差异和翻译的错误而流于肤浅和曲解。”情节平平无奇?情节本来早已经不是评断一部小说的标准了,更何况和《在路上》一样,这两部“公路”小说取悦读者之处不在于引人入胜的情节,而是这些游荡的人“在路上”的精神状况,每一个渴望自由的读者都能在《达摩流浪者》中找到精神皈依。

作者又说,凯鲁亚克在引用禅宗思想时的肤浅和曲解,这样的评断本身就是肤浅和曲解的。这部小说本来就不是在宣扬、介绍、研究禅宗思想,这样的工作更多是汉学家的事,凯鲁亚克在小说大量使用或者误用禅宗思想,只是在真实的表述他或者他的朋友们在那个时候的信仰、精神状态和精神信仰,借此来宣泄他们对西方物质主义、消费主义、资本主义甚至基督教信仰的不满和叛离。这批人所建立的反文化运动最终没能成功,也许和是否真正理解东方思想也无关。作者说,小说是“反理性写作范本”,在笔者看来,他们反对的不是“理性”,他们反对的是一种将世界和人类社会拉入歧途的生活方式。当然习惯享乐的我们是不站他们一边,到底谁理性谁反理性,现在下判断实在太早。

作者说《达摩流浪者》最大价值是自发写作,在我看来,从文学上看《达摩流浪者》甚至比《在路上》更好,后者的粗糙随意和混乱叙述都在《达摩流浪者》中得到改善。如果认真比较《在路上》和《达摩流浪者》,无论从结构还是语言上,《达摩流浪者》肯定精致许多,不可能是所谓真正的“自发写作”,当然是否自发,只有凯鲁亚克知道。

|