|

在西方世界,如何定义中产阶级似乎越来越成为一个问题,除了用财富划分的办法之外,中产阶级不再意味着有品位的少数人,指责中产阶级生活平庸盲目消费也不再适当,因为看起来中产阶级已经越来越庞大,庞大到它开始包括社会各个阶层,几乎人人都可以称自己为中产阶级。因此,中产阶级的生活方式也跟着令人眼花缭乱起来——极端发泄方式,寻找宗教安慰,四处旅行,当一两年农场主……并不见得每一种方式都值得仿效,但人们各取所需,选择适合自己的方式安抚疲惫而厌倦的心灵。半个多世纪以来,一切都在改变,唯一没有改变的似乎是:男人们永远在做着逃离家庭的梦想,女人们则一直思考如何找到自我。 在西方世界,如何定义中产阶级似乎越来越成为一个问题,除了用财富划分的办法之外,中产阶级不再意味着有品位的少数人,指责中产阶级生活平庸盲目消费也不再适当,因为看起来中产阶级已经越来越庞大,庞大到它开始包括社会各个阶层,几乎人人都可以称自己为中产阶级。因此,中产阶级的生活方式也跟着令人眼花缭乱起来——极端发泄方式,寻找宗教安慰,四处旅行,当一两年农场主……并不见得每一种方式都值得仿效,但人们各取所需,选择适合自己的方式安抚疲惫而厌倦的心灵。半个多世纪以来,一切都在改变,唯一没有改变的似乎是:男人们永远在做着逃离家庭的梦想,女人们则一直思考如何找到自我。

方式之一:“垮掉的一代”变中年

上个世纪中期,研究“垮掉的一代”的著名学者诺曼·鲍德赫雷茨在题名为《一无所知的波西米亚人》的文章中写道:“在凯鲁亚克的作品中包孕着被压抑了的呐喊:杀死那些口齿清晰的知识分子们,杀死那些有耐心静坐5分钟的人们……50年代的这些玩世不恭的人们是文明的敌人。他们崇拜原始主义,他们崇尚天性、活力和血腥。这是来自弱势群体的精神反抗行为。”鲍德赫雷茨一直受到“垮掉一代”的拥趸们的责难,但他形容他们有活力,追求激情,这不能算是批评。刺痛“垮掉”青年们的,是对于他们的“反知性主义”(没文化)的暗示和“弱势群体”的评价。

没文化固然,“弱势群体”可是谦虚。今日美国中产阶级的生活方式的变迁,要从“垮掉的一代”说起。当年的“路上”青年凯鲁亚克、艾伦·金斯堡、加里·斯奈德等一干人,大多出身中产阶级,富家子弟玩叛逆玩边缘玩出走很正常,只不过他们玩得过了,纵欲吸毒犯罪无所不为,年纪大了玩够了回到中产阶级,个个是社会精英,只给那些真正没钱没地位的普通劳动人民留下一句话:“因为我很贫穷,所以我拥有一切。”

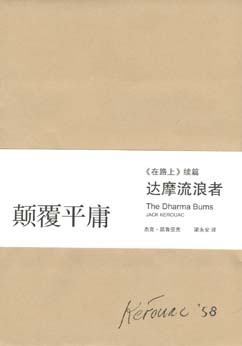

相较于《在路上》的浮夸和空虚,它的续篇《达摩流浪者》更容易令反对派们接受。写作这本书时,凯鲁亚克已经35岁,“年事已高”的他虽然还有不时上路的冲动和野心,但无论是体力还是精神上都有些力不从心。在《达摩流浪者》中他着力塑造的形象贾菲(原型为加里·斯奈德),爱开性爱派对之余,也能静下心来做做文学翻译,研究鸟类学,甚至烹饪和植物学也有一手——这已经开始有了中产阶级闲适生活的雏形。凯鲁亚克在这位既有生活情趣又会翻译中国诗的朋友面前颇感自卑,也开始对“路上”的生活产生了不确定之感——反而比他早年没头苍蝇式的流浪让人更觉从容。他们依旧喜爱谈论禅宗,对禅宗的理解依旧停留在忽悠阶段,但凯鲁亚克跟着朋友去爬山的时候,也开始单纯地欣赏身边的风景而不去附会神的意旨,顺便说一句,当凯鲁亚克没有处于神灵附体的状态时,他描绘风景生动而富于激情,显示出了他的才华。《达摩流浪者》比《在路上》更加真实地描写了“垮掉一代”青年们的思维方式,包括他们激烈外表之下的犹疑和尴尬,自负之余对中产阶级实质的反思。从纯文学角度来说,《达摩流浪者》要充实和完整得多,也更反映出了上世纪中期美国中产阶级青年的生活方式和趣味。

方式之二:在马约卡度过四季

彼得·凯尔与彼得·梅尔都是英国人,都是欧洲中产阶级生活风尚的代表,在他们的职业履历中都有着高薪而受人尊敬的工作,然而他们都选择了与太太一起,暂时逃离城市中产阶级生活,跑到远离英国,比较知名又不是极其知名的地方——凯尔去了西班牙马约卡岛,梅尔去了法国古省普罗旺斯——盘下一个庄园,一个农场,开始了短暂的农夫生活。最后,他们又都回到了城市,继续繁忙庸碌的中产阶级生活。

他们的生活极其相似,连名字也仅差一个字,他们的生活经历,是今日西方中产阶级生活的典型模式。他们在叛逃之前,大多事业有成,攒下足够让他们恣意挥霍一段时间的资财,同时保有足够稳固不会因短暂离开而流失的资源,这两样保障让他们无所顾忌地开始新生活,并随时可以回到城市。他们是更为成熟的中产阶级,追求生活品质,尚未完全丧失动手能力,并且懂得对高消费的恶性循环保持警惕。无论是美国人或者欧洲人,他们大部分都选择到欧洲生活,因为欧洲小城大多富于情调,生活悠闲,人际关系简单,对富足的中产阶级来说没有任何压力,开创新天地所需要付出的一切努力,都可以被看作是生活乐趣,值得大书特书。

|