|

1 1

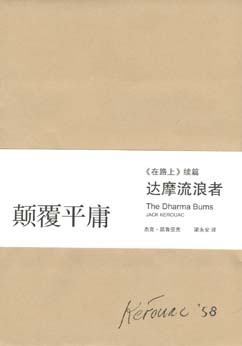

如若只按后来人给打上的标签符号——“垮掉的一代”来说,查尔斯·布考斯基(Charles Bukowski)比杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)更合乎“垮掉”这个标准。但是,布考斯基的一生却从未被打上这个主观并文绉绉的标签,他被后来人更为直白地喊为:酒鬼诗人!

在多数美国文学史著作中,似乎很难找到“查尔斯·布考斯基”。这真是一种遗憾。

这样的遗憾却比比皆是。“垮掉”到底是什么?一朵花,红色的玫瑰,在暮色中骤然垂萎?或者,一只白蜡烛,高温袭来瞬化为泥?

不,这是外在。我们的眼睛看到的,都是外在,谁知道,这玫瑰和蜡烛值遇偶然命运的时刻,发出了怎样尖细而痛苦的喊叫,释放了怎样的决绝和勇气?

“垮掉”只是个名相,借由这个形式,我们肉眼无法看到的——那创造了玫瑰和烛火的——“造物主”,或者人类所起的其他名称——“神灵”——他们,或许只是让我们有幸目睹融化瞬间的人,让我们明悟:美,有另外一种可能、两种可能……万事万物以此交叉组成一幅荒诞、完美却没有规律而言的神奇画卷。

无形的“造物主”,一次次帮助我们,要做的似乎只有一件事:打掉我们的自以为是。

不要以为自己的生活道路就是最正确的,更不要把自己所做的当成检验真理的惟一标准。

美国二十世纪的这两个作家,布考斯基和凯鲁亚克,就做了这样一桩漂亮事。他们就是舞台上——上帝用来说事的——玫瑰和蜡烛。

这样说,不免残忍。但我们也在这舞台之上,也是这游戏布局中的小小道具之一。隔了时光和空间,在不断上演着幻相轮回。如若把人的一生压缩成一场戏剧,不过几十分钟,更惨的是,百分之九十的人这一生一巴掌拍下去,空空如也,除了吃饭、睡觉、工作,留给这个世界的也没什么,布考斯基和凯鲁亚克,却是人生戏剧长河中足以挂上历史枝条的两粒珍贵光影。

从生命终局来看,布考斯基更为彻底,凯鲁亚克却因为终其一生的“蓝色忧郁”而拖了后腿,燃放得不够彻底。更可悲的是,1954年,在他接触佛学中的禅宗之后,道路走向了中间,一边是似是而非的禅学,一边是内心不断涌现的“生命冲动”,这些“冲动”像不断产生、不断爆裂的小型粒子,在凯鲁亚克体内四处冲荡,惹得他身心烦乱,但是他已没有了当年“在路上”的勇气和体力,酒成为他最后的暖心丸。

凯鲁亚克的后十年,无论是作品,还是人生,让读者伤心。他失败了。而布考斯基,赢了。

2

布考斯基生于1920年,凯鲁亚克生于1922年,两人仅差两岁。他们出生在二战前西方经济大萧条最严重的时期。上帝手中随意抛出的这两枚小棋子,似乎都以直线条无可选择地坠入到了城市贫困家庭中。

1933年,当13岁的布考斯基因为家庭的不幸遭受挨打和受虐时,11岁的凯鲁亚克,他生命的轨迹也暗示出“不幸”的来临——父亲惟一赖以生存的酒吧倒闭——这是那样一个父亲,个头很大,戴着绿色眼罩,从法国移民而来,那条从染着油迹的上衣口袋里耷拉下来的手帕,暗示着他对法国贵族细枝末节风范的一些誓死撼卫;因为长期酗酒,喝两口酒,他就要停下来,深深地喘息一下。长时间的操劳过度,使他脸上的表情彻底被厌烦和闷闷不乐占有,以至当凯鲁亚克无意中在箱底翻到一张抱着橄榄球的年轻男子的照片时,以为那个灿烂大笑、身体雄健的男子根本就是另一个人,这个人怎么会是自己被生活拖垮、衰老臃肿满面厌烦的父亲?

凯鲁亚克伤心欲绝。他疯狂游走,一直企图扼杀掉这个恶梦。他不断地成立家庭又迅速解体,也是想扼杀这个恶梦——摆脱成为他父亲那样的影像。

他不想成为那样一个失败男性的庸常模板。二战之前的经济危机,影响了整个世界,它使六十一个国家卷入战争,它,成就了几个男人,使他们名垂青史,却摧毁了无数个男人,使他们成为历史巨轮下被压碎的草籽泥屑,使他们的生命被淹没在滚滚而来的恐慌、诸多艰难和不如意之中。

除了战争这残酷的试胆剂,男人们一旦跌入庸常生活,体内的勇气极易被粉碎,就像狮子不怕猛虎,却极易被身上的虱子咬得心烦意乱。男人们很容易被庸常拖垮。女人们却毫不畏惧生活的琐屑。她们坚强地存活着,扎实而长寿。战争造成的衰败和伤痛的余温还在,新一轮的经济大战开始了,父亲们不得不转入为另一场“战争”,但这里拼的不再是勇气和力量,而是各类曲折心理的战争,为了自身不断膨胀的欲望,许多人被金钱掌控,更多的男人企图以另一种方式挽救生活,他们沉湎于赌场、赛马场、酒场,以此博取天上掉下来的幸运。女人们则胆战心惊地生存着,她们用全家人的旧衣服拆下来的碎布编织地毯,想尽办法为孩子们做出一顿胡萝卜土豆花样层出的“丰盛”圣诞大餐。

|