|

你们知道吗? 你们知道吗?

我有一个美丽的愿望,

我期待着一场伟大的背包革命的诞生。

届时,

将有数以千计甚至数以百万计的美国青年,

背着背包,

在全国各地流浪,

他们全都是禅疯子,

会写一些突然想到的、莫名其妙的诗,

会把永恒自由的意象带给所有的人和所有的生灵。

——凯鲁亚克

就像凯鲁亚克所说:“走到哪儿都一样。”他听见自己的声音在“空”中这样说,这个“空”,在他的睡眠中几乎是可以具体拥抱得到的。“垮掉的一代”作为历史运动已渐成往事,那些曾经活跃的生命渐行渐远,令人感佩或扼腕。

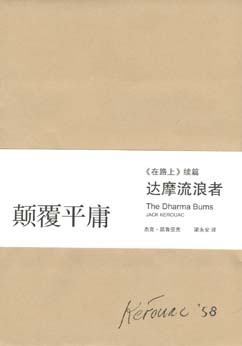

这个题目指涉了杰克·凯鲁亚克的两部作品,上海译文出版社新近出版的简体字版《达摩流浪者》和在大陆出过多种版本、在上了点年纪的读者中更有名的《在路上》;就这两部作品所述的内容而言,把它们看作是一部作品也不算太过分,虽然《达摩流浪者》一书充满了对东方神秘事物的近乎盲目的崇拜,但它那稚气(并非指作者的年龄)而随便的口吻,在旅途中边沉思边东拉西扯的做派,和《在路上》如出一辙;从作者将此书题献给寒山子可见,书中所述基本可以看作是匿名版的美国诗人形迹录,加里·施耐德、艾伦·金斯伯格等一 一化名登场,在旧金山的某个画廊里过量饮酒之后,发布他们被视作诗歌文艺复兴的“嚎叫”,或者被回译成汉语时显得颇为稚拙的唐诗。其实,如凯鲁亚克自己说的,后来他们已经变得倦怠了,已经变得有一点“口不对心”。

纳博科夫有一说,似乎专此布达,他认为“有些颇上了点年纪的作家,对自己的天赋过于自负,或对自己的平庸过于满足……尚在中途,他们就对自己注定的命运一清二楚,或是大理石一隅,或是石膏壁笼”。总之,较之他们早年的激情,他们后来的写作更像是从身后的历史回望前尘,那种轻舒缓叹,从容中带着一点顽皮,阅之令人顿生莫名的感慨。

译文社近出的奈保尔著作《魔种》,一般可视作《半生》之续篇。对照凯鲁亚克上述两种著作,颇可玩味。奈保尔是那种大可为自己的天赋自负的作家,他晚年的封山之作仿佛出自一个作家的盛年,他书中的殊异观点你或许完全不赞同,但是,这就是那种被称作写作均衡教科书和人生教科书的作品,他向你展示,那被分析过无数次的人心如何献出你陌生的一面,那对沉闷人生的叙述如何渐渐地在你面前熠熠生辉。他像一位年轻人那样看待自己的一生,而凯鲁亚克仿佛一个老年人那样看待自己的“半生”——那放浪的年轻时代。

这大概是一个早熟的东方人向西方寻求答案和一个早衰的西方人向东方寻求解脱的艺术结局,艾伦·金斯伯格当年在《嚎叫》(在《达摩流浪者》中译为《哀号》)开篇就为那一代人后来的命运写下了箴言:“我看见我们这一代精英被消耗殆尽……”

我们知道,《达摩流浪者》的翻译以及书中唐诗的回译,译者自有匠心,我们甚至在上个世纪80年代以后的中国诗歌创作中,能趣味盎然地发现唐诗回译的微妙影响,如同埃兹拉· 庞德翻译的汉语诗歌影响了罗伯特·布莱、詹姆斯·赖特、加里·施耐德等美国深意象主义诗人,上述美国诗人的作品中的大量中国意象又“润物细无声”地滋润了高歌猛进年代之后的委婉的汉语诗风。一个高度概括的诗歌年代终于纳入一个细节并且歧义丛生的诗歌年代,东方和西方的艺术交互影响的历史终于使文化复杂性不再被简化为殊死对立的异端。可悲的是,这些影响并非始自今日,而对其的认识似乎需要玩笑般地反复被澄清。就像凯鲁亚克所说:“走到哪儿都一样。”他听见自己的声音在“空”中这样说,这个“空”,在他的睡眠中几乎是可以具体拥抱得到的。

“垮掉的一代”作为历史运动已渐成往事,以今日视之,当初拨动一代人心弦的那份焦灼的体验,也已逐渐沉淀成作品的叙述成分,它对后代读者产生影响的方式也由对同时代人的情绪性的言说转换、聚焦于文本研究的对象。那些曾经活跃的生命渐行渐远,令人感佩或扼腕。

|