|

如果说《达摩流浪者》有什么了不起的地方,也许正在于它是反理性的情感写作的最早范本吧。 如果说《达摩流浪者》有什么了不起的地方,也许正在于它是反理性的情感写作的最早范本吧。

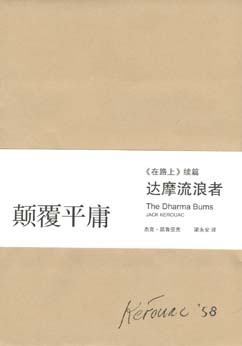

为了纪念凯鲁亚克的The Dharma Bums(中译本名为《达摩流浪者》)出版五十周年,企鹅集团下属的维京(Viking)出版社将于今年9月18日推出该书的纪念版和作者生前未曾发表过的作品《醒悟:佛祖的生平》(Wake Up:A Life of the Buddha)。在半个世纪后的今天,我们该如何看待曾经轰动一时、并被不少人捧为经典的《达摩流浪者》呢?

文化工业产品

在《启蒙辩证法》中,阿多诺批判了资本主义文化。他认为资本主义的大众文化已经成为一种工业模式,商品经济体制入侵到文化领域的情形日益严重,在讲求经济收益的前提下,文化产品承载的经济价值取代了其原本的美学价值。换言之,他认为资本主义文化的重要特征就是“金钱化”,一切都和利益紧密相连,销路是证明文化产品的惟一方式。阿多诺的批评并非无的放矢,至少二战后的美国出版业反复地证明了这种文化工业理论的正确性,凯鲁亚克的《达摩流浪者》不幸也是其中的例证。

1957年9月5日,《纽约时报》登出了《在路上》(On the Road)的书评,作者吉尔伯特·米尔斯坦毫不吝啬地将赞美献给当时尚默默无闻的凯鲁亚克:“正如《太阳依旧升起》在众多二十年代小说中脱颖而出成为‘失落的一代’的代言作品那样,《在路上》无疑将会成为‘垮掉的一代’的代表作。”要知道,1954年获得诺贝尔文学奖的海明威早已成为美国的文学偶像,能够和他相提并论,对当时尚默默无闻的凯鲁亚克来说是巨大的荣耀。由维京出版社推出的《在路上》迅速成为畅销书,作者也被冠以诸如“垮掉的一代之王”之类的头衔。

那时维京远远没有现在这么强大,举例说吧,《在路上》销量虽然不错,但无缘当年和翌年美国十大畅销书,值得一提的是,1958年风头最劲的图书是横扫全美书市的《日瓦格医生》和《洛丽塔》,而它们都是由小规模出版社(分别是Pantheon和The Olympia Press)推出的。正是在这样的背景下,维京出版社才决定尽早让凯鲁亚克写出《在路上》续集。于是1957年11月26日,凯鲁亚克在奥兰多动手打字,十一天之后,也就是12月7日,七万五千余单词的《达摩流浪者》便告完稿,并于次年1月即以精装本面市。

从嚎叫到达摩

由于从创作伊始便定位为《在路上》的续集,《达摩流浪者》的内容和叙事风格与前者十分接近。它的情节非常简单,从书名就已经完全可以看出来:在英文中,bum的含义是为了特定的目标而四处寻找的人,所谓dharma bums,就是一群为了寻找“达摩”(生活的真谛)而云游四方的人物。叙事者瑞伊·史密斯(Ray Smith,即凯鲁亚克本人)因为受到好友雅菲·赖德(Japhy Ryder,即诗人盖瑞·施耐德)的影响,决定离开城市,到荒野处流浪,中间穿插着阿尔瓦·古德布克(Alvah Goldbook,即诗人艾伦·金斯堡)、科迪·珀默瑞(Cody Pomeray,即尼尔·卡西迪)等角色,描绘了他们登山、狂欢等场面。

尽管《达摩流浪者》依然是个离经叛道的故事,但较之于《在路上》,它少了许多疯狂,比如有关酗酒、吸毒、坐牢等的描写,多了关于禅诗、禅理的讨论,性爱场面出现的频率也比《在路上》高(但这是因为后者出版时凯鲁亚克还没什么名气,大部分性描写被编辑视为有伤风化而删掉了)。为什么会出现这样的情况呢?这要从“垮掉的一代”的兴起及其历史背景说起。

在布雷顿森林体系的保障之下,二战后的美国取代了英国,成为世界经济的中心。美国的GNP在1940年为两千亿美元,1950年为三千亿美元,到了1960年则突飞猛进地增长到五千亿美元。经济增长和产业转型给美国带来了巨大的影响,越来越多的工人从制造业转移到服务业;收入的增加和生活方式的改变使这些人的身份意识发生了变化,他们开始自认为是中产阶级。

但是经济的增长并没有带来精神文化领域的开放。杜鲁门和艾森豪威尔两任总统对外奉行冷战政策,在欧洲以马歇尔计划扶植对抗苏联的力量,在亚洲则卷入了导致和中国发生武装冲突的朝鲜战争;对内的政策也受到冷战思维的影响,政治和文化的保守主义倾向非常明显,在麦卡锡主义的影响下,特立独行的人往往会遭到迫害,比如曾经参加西班牙内战的海明威就曾因为被中央情报局疑心为共产主义分子而遭到秘密调查。普通人的想法和行为因之变得日趋保守:由于战争需要,二战期间大量的女性加入到工人的队伍中去,但战争结束之后,原先的观念——男人应该养家糊口,女人应该操持家务——又占了上风。正如社会学家戴维·李斯曼在《孤独的人群》(The Lonely Crowd)中指出的,战后美国社会变成了“他人导向”社会,维持稳定和正统是这种社会的主要诉求。

|