|

●每年国内出版机构出版的传记作品无疑是个庞大的数字,但这些书绝大多数都属于时尚读物,“短平快”的营销过后就再难找到身影,更别说“常销”了。传记出版现状是一种典型的泡沫式的虚假繁荣。 ●每年国内出版机构出版的传记作品无疑是个庞大的数字,但这些书绝大多数都属于时尚读物,“短平快”的营销过后就再难找到身影,更别说“常销”了。传记出版现状是一种典型的泡沫式的虚假繁荣。

●期待着能有更多的中国文化史上的名人能走进《名人传》,从而使我们能拥有一部厚重的“民族思维史”。

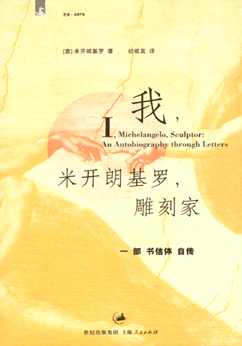

今年1月,北京世纪文景文化传播公司策划、上海世纪出版集团出版的法国文化名人传记系列陆续推出了第一批作品,其中有《雨果传》《波德莱尔传》《缪塞传》《魏尔伦传》《艾吕雅传》《奈瓦尔传》《布勒东传》《霍布斯传》《我,米开朗基罗,雕刻家:一部书信体自传》等。据悉,该公司计划出版100种法国文化名人的传记,这无疑是一项浩大的文化工程。可以相信,待这100种法国文化名人传记出齐,中国读者就将拥有一部丰富而立体的法国文化史了。面对这套堪称“法国现代文化思维史读本”的系列出版物,我们不禁反思:中国什么时候能拥有这样一套高品质的文化名人传记系列?

翻阅第一批出版的这几部作品,可以明显地感受到编译者与出版者的严谨和细致。译者精心地选择了母本——一些著名的传主,如雨果、米开朗基罗等,在法国已有很多作家学者为他们做过多种形式和风格的传记,编译者和出版者经反复的比较、甄别,最终遴选出可信度、科学性与文学水准俱佳的文本,延请素养丰厚的译者翻译。从文字表达来看,这些译本在“信、雅、达”三者上做到了较好的统一,资料性、科学性和文学性三者有机融合,可以说既有史家的识见,又有文学家的放达。翻阅这套法国文化名人传记丛书,法国文化的博大精深与优雅浪漫在每一位传主的生平经历中清晰而饱满地流淌着,令人印象深刻。

见贤思齐。这次内地译介这套法国文化名人系列传记,可以说是一项有着远见卓识的宏大文化工程,反观国内传记作品的出版状况,却不由得令人感慨叹惋。

近年来,国内传记文学的出版状况不可谓不繁荣。最显著的现象是几乎每周都有此类作品登上各地书城的畅销书排行榜。据一家国家级出版社统计,在该社每年出版的1000多种图书中,名人传记类要占到30%左右,且销售业绩良好。

纵观国内出版界和阅读界的传记作品,根据传主的身份和特性,大概可以分为这三类。一类是政治经济等领域的新闻人物,如克林顿、希拉里、萨达姆、穆沙拉夫等世界政治舞台上的重要人物。一类是演艺界的名人明星,这类出版物至今热度仍不减,如《张曼玉画传》《章子怡传》《巩俐传》和《李连杰传》等。还有一类就是文化大家、学界名家等的传记,如近年出版的《陈寅恪的最后20年》《束星北档案》《顾准全传》等,但并不常见。

就总量来说,每年国内出版机构出版的传记作品无疑是个庞大的数字,但这些书绝大多数都属于时尚读物,“短平快”的营销过后就再难找到身影,更别说“常销”了。传记出版现状是一种典型的泡沫式的虚假繁荣。

这种现象的出现与作者和读者的浮躁心态密不可分。作者(其中很多就是传主本人)圈钱为主,轻率为文。一些作者干脆利用互联网强大的搜索功能获得素材,东拼西凑写成“Google”体的传记,有的作者甚至连传主的面都没见过,就拿起笔来信马由缰任意铺陈出一本书来。资料收集残缺不全、内容难免错漏百出。因为传记并非纯粹意义上的文学作品,对于传主的人生经历和思想精神转变一定要做到真实可靠,而非含含糊糊、避重就轻地一笔带过,或者是文学化的演绎与生发。与此同时,在传记读者中则充斥着一股猎奇、窥私的不良阅读心理,也为粗制滥造的传记写作和出版提供了市场。

20世纪初,法国著名作家罗曼·罗兰有感于自己身处的现实社会世风日趋颓靡,从而把变革现实社会的希望寄托于“英雄人物”身上,于是先后撰写了《贝多芬传》《米开朗基罗传》《托尔斯泰传》等名人传记,后人将其合称为《名人传》。《名人传》出版以来,曾被评为“人类有史以来的30本最佳书籍”之一,无论在当时还是在后世都产生了广泛的影响。

回眸远望,我们的《名人传》在哪里?当前,传记出版及销售的热闹、流行与作品品种、风格的单一形成了鲜明的对比。大多数传记作品致力于对传主身上娱乐性元素的挖掘和展示。很少有人选择那些在寂寞创造不朽业绩,具有独特人格魅力和超凡的精神境界的学界精英、文化名流作传主。今年年初,在出版界一向以高品位、高质量、知识性、学术性引领全国阅读风潮的三联书店,出版了著名史学家、宋代史学的开创者和奠基人邓广铭先生的“四传二谱”——《岳飞传》《北宋政治改革家王安石》《韩世忠年谱》《辛弃疾传》《辛稼轩年谱》和《陈龙川传》,或许对出版界的传记出版有抛砖引玉之效。

期待着能有更多的中国文化史上的名人能走进《名人传》,从而使我们能拥有一部厚重的“民族思维史”。

|