|

没有哪门艺术像雕刻——尤其是米开朗基罗代表的人体石雕——那样更富于哲学意味的了。与美杜莎用目光把人变成石头相反,雕刻家用锤子和凿子,把人体从“石头的牢狱”中解放了出来,而这正是一名雕刻家“神圣而痛苦”之所在。 没有哪门艺术像雕刻——尤其是米开朗基罗代表的人体石雕——那样更富于哲学意味的了。与美杜莎用目光把人变成石头相反,雕刻家用锤子和凿子,把人体从“石头的牢狱”中解放了出来,而这正是一名雕刻家“神圣而痛苦”之所在。

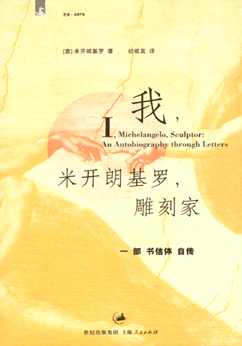

《我,米开朗基罗,雕刻家:一部书信体自传》所揭示的内容即在于此。

这部米开朗基罗的书信集,为美国著名传记作家欧文·斯通所编,在前言中,编者说:“本书的书名,源自米开朗基罗的癖好,即使他给自己的父亲或兄弟们写信,他信的签名也是,你的米开朗基罗,雕刻家,于罗马……

确实,他除了想成为雕刻家之外,不想做任何事情。是时代和环境,逼迫他成了画家、建筑师、设计家、诗人。“米开朗基罗75年的漫长创作生涯,有几乎一半的时间都花在雕刻以外的事情上。书信集中收录的500多封书简,真实详细地记录了这一点。你甚至很难想像文艺复兴时期,一个雕刻家一个艺术家,要应付那么多的人要涉及那么多的世俗事务。

这里面有家人、同行与朋友,也有教皇、教皇使者与代理人、学徒与助手、商业经济人;米开朗基罗既要操心家事(他是家里的经济支柱),也要对付趁机牟利的代理人和经纪人,和石料商讨价还价,与石工打交道,还要为朝三暮四的教皇疲于奔命……米开朗基罗曾抱怨说,“我既不是一个画家,也不是一个雕刻家,像一个商店老板那样,我服侍过三个教皇,而且是不得不如此。”和那时代大多数艺术家一样,米开朗基罗不得不接受教皇的订单,还要屈服于教皇专横的意志。在教皇尤利务乌斯二世授意下进行的西斯廷教堂天顶画,曾让米开朗基罗苦不堪言。书中收录的他写的一首诗《论绘制西斯廷礼拜堂》描写了那种天顶作画的艰难:“我的胡子翘上了天;我的脖子耷拉着/……/我的髋骨挤进腹部就像杠杆在碾压:/我的屁股就像马的鞍带支撑着我的重量”。

这不是艺术创作,而完全是苦役。500封信中,除了往来的钱款数字,提得最多的就是焦虑、厌倦、担忧和痛苦。在一封致父亲的信中,米开朗基罗写道:“我生活在最辛苦的劳作和无尽的焦虑之中。这种状态大约已有15年了,我从没有过哪怕是一个小时的安乐。”在书信中,他对自己侄子的婚事关心有加,自己却舍身作了梁任公所说的“不婚的伟人”,终生独身。

米开朗基罗晚年与诗人、女贵族维多利亚·科隆纳相恋,她是他生命中惟一的女人、快乐的源泉。在500封信中,有两封是写给她的。

对于她馈赠的礼物,他说:“我拥有它们,不是因为它们将放在我的房间,而是因为我将身处它们所在的房间里,我相信,那一刻我将置身天国。”但他们相识五年后,科隆纳就去世了,痛苦的米开朗基罗写了《燃尽的木头》这首挽诗:“当它依然闪耀时,我看到那光辉/如此灿烂驱散我难忍的痛苦/……/但现在,天国劫走了我的光明/那曾烧灼滋养了我生命的熊熊火焰,/我便如灰烬下苟延的焦炭。”罗曼·罗兰称米开朗基罗一生“神圣而痛苦”,这是对的。没这些痛苦、挣扎、波折、困顿,便不会有《哀悼基督》、《大卫》、《摩西》、《被缚的奴隶》、《垂死的奴隶》这些令人敬畏的雕像。

米开朗基罗从石头中解放了人体,却把自己献祭给了雕刻,但这是值得的,正如他在《艺术家与作品》一诗中表白的那样——“无奈带来屈服。艺术却令她重生,/战胜自然。我,这与雕刻相缠斗的人,/深切地明了这一点;她奇迹地活着/超越时间与死亡,那些无情的暴君。”

|