|

2020年10月20日晚19:00,画家、文学艺术评论家陈丹青,清华大学吴冠中艺术中心博士后、青年画家马萧,中国油画院特邀青年画家、中国艺术研究院油画院博士尤勇,共话艺术家和学者关于看画的不同立场。

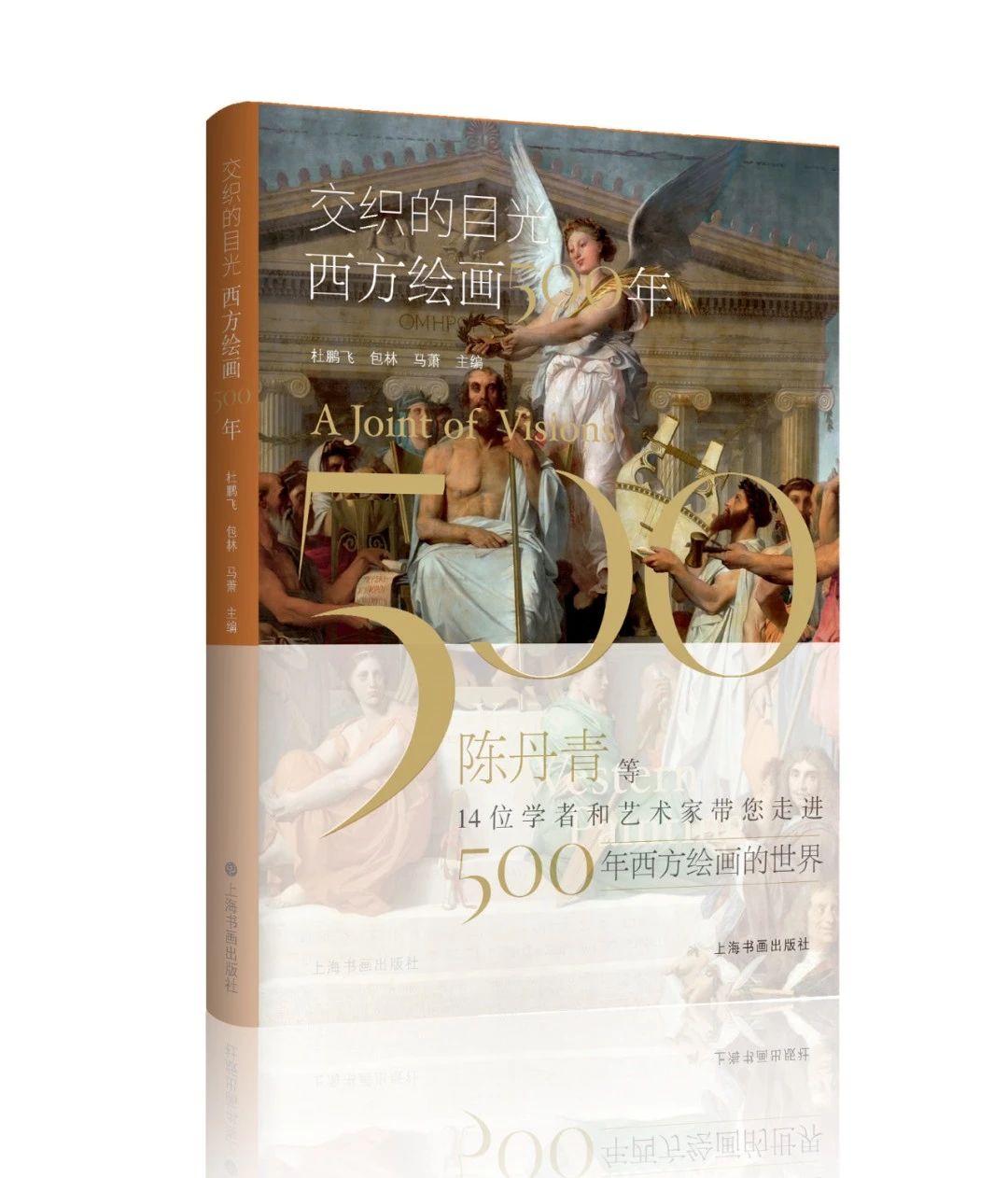

对话书目

交织的目光:西方绘画500年

杜鹏飞 包林 马萧 主编

西方绘画的历史,最精彩的华章都在迄今上溯的500年里。传承的线索和风格的演变,也以此段时期内最为清晰。中国对西方绘画历史的认知,历经嬗变,逐步丰富扩张,其实也是对我们自己的映照与检视。本书收录了国内外14位著名的画家与学者对西方绘画的新鲜见解。

对话现场2

学者和画家

陈丹青:但认真说起来你们两个人,一位是博士后,一位是博士生。当你们进入研究生学业的时候,其实你们一半已经变成史论领域里的人。

马萧:对,你要去写一个论文的话,你算是一个做史论的人,好坏不论,但是你的思考方式会变的。

陈丹青:我大约看过尤勇目前已经出来的一些稿子,真的是论文。然后马萧下面要出的书是译作吧?进入翻译,照咱们的说法叫史论工作者。所以这里面有个蛮有趣的差别,今天进入学院,只要上了硕士、博士,史论和画家身份就已经合一了。所以我们蛮难说,今天这个话题这个界限在哪里?但我肯定不算,因为我一篇论文都没有写过。你们要是看到我当时所谓硕士论文,1980年我毕业的时候,??那根本不是论文,连成篇的文章都不是,只能叫创作谈,但是我真的交了毕业论文。1980年的气氛跟今天完全不一样,所有老师跟我说,丹青你放开写,你想怎么写就怎么写,你想说什么就说什么,没有论文格式这一说。但是我也得肯定,今天要有一个论文格式,在学理上是对的,你不能大家乱写,要有个规范。但我们那是一个特殊年代,我真的没有写过论文,一行都没有写。

马萧:按照这个论文的格式,或者说非常严格的要求,比如说起承转合,它有它的规定,您可以说是没写过论文。但是我其实觉得您很多观点还是影响到我们。我的《印象派敌人》很重要的一个直接的灵感,应该说来自于您说的“次要的画家和画家的次要作品”。这是非常重要的,如果没有您这个想法的话,我可能不会去碰这个题目。

陈丹青:我都不敢说我有观点,更不敢说我有理论,但是我有感触。这个感触是我长期看,在博物馆里看(获得的)。起先当然去找那些大名头看,后来慢慢眼睛就瞟过去看看别的画家。年深月久,大概有30年的过程,我就会越来越注意到次要的画家。我回来以后也被纵容有很多发言的机会,你们就把它当成观点了。但我对观点的看法还要再高一点,观点的看法还是得有一个史论的背景和支持,才能算得上是一个观点。我有很多零零碎碎的感触。你可以称它为观点,但是观点是要有深度和所谓学术背景的。这两样其实我都非常少,我真正的背景其实是眼界,而且是靠年月累积起来的。

马萧:我就想到咱们以前的中国的传统,有一个鉴赏家传统,他没有所谓的批评家,鉴赏家实际上就是批评家。

陈丹青:鉴赏家在今天被认为是鉴定家,而评论家在今天被认为是一种职业批评家,在古代董其昌那会没有这回事。董其昌,包括以董其昌为代表的所有文人画家,(写在手卷)后面的题跋,还有他自己写的零零碎碎的画论,应该说就是中国古代的史论,里面又有史又有论。古代怎么样,宋怎么样,元人怎么样,然后我跟元人什么关系,我跟黄子久有什么关系——这里又有史又有论。

我们全都得益于美术史,我们没有人不得益于美术史。不管是谁写的美术史,只要我们画画,脱离少年时代,进入青年时代,进入学院,然后我们自己找这本书、那本书看,我们今天能够知道的最起码的关于历史和理论的一些概念、说法,都得益于前辈史论家写的每一本书,无论是国外的还是国内的。我相信是这样。

马萧:有的时候这种资讯很重要,你从一本大书的一个角落里边的只言片语,如果说你对美术史有一个整体性认识的话,你会把只言片语或者一些细枝末节的东西放到你的系统里面,然后你的系统会发生一种很微妙的变化。就是信息的意义。

绘画和图像

尤勇:我看美术史的书,我觉得最后它他帮我们编织出一个很大的背景,但是在这个背景下,我不知道要往哪去。他们按照一个时间和地域的线索去安排他的结构,但我们是按照审美的好坏的一个结构来安置这些。像一个书架,我会在上面的放好的,下面放不好的,甚至好不好的我也不放了。但是美术史它的涉猎就是它会按照一个线索整理,它不太有价值判断。而对画家来讲,价值判断是更重要的,就是说,我们对“好坏”更挑剔,他们对“是否”更敏感。

|