|

2020年10月20日晚19:00,画家、文学艺术评论家陈丹青,清华大学吴冠中艺术中心博士后、青年画家马萧,中国油画院特邀青年画家、中国艺术研究院油画院博士尤勇,共话艺术家和学者关于看画的不同立场。

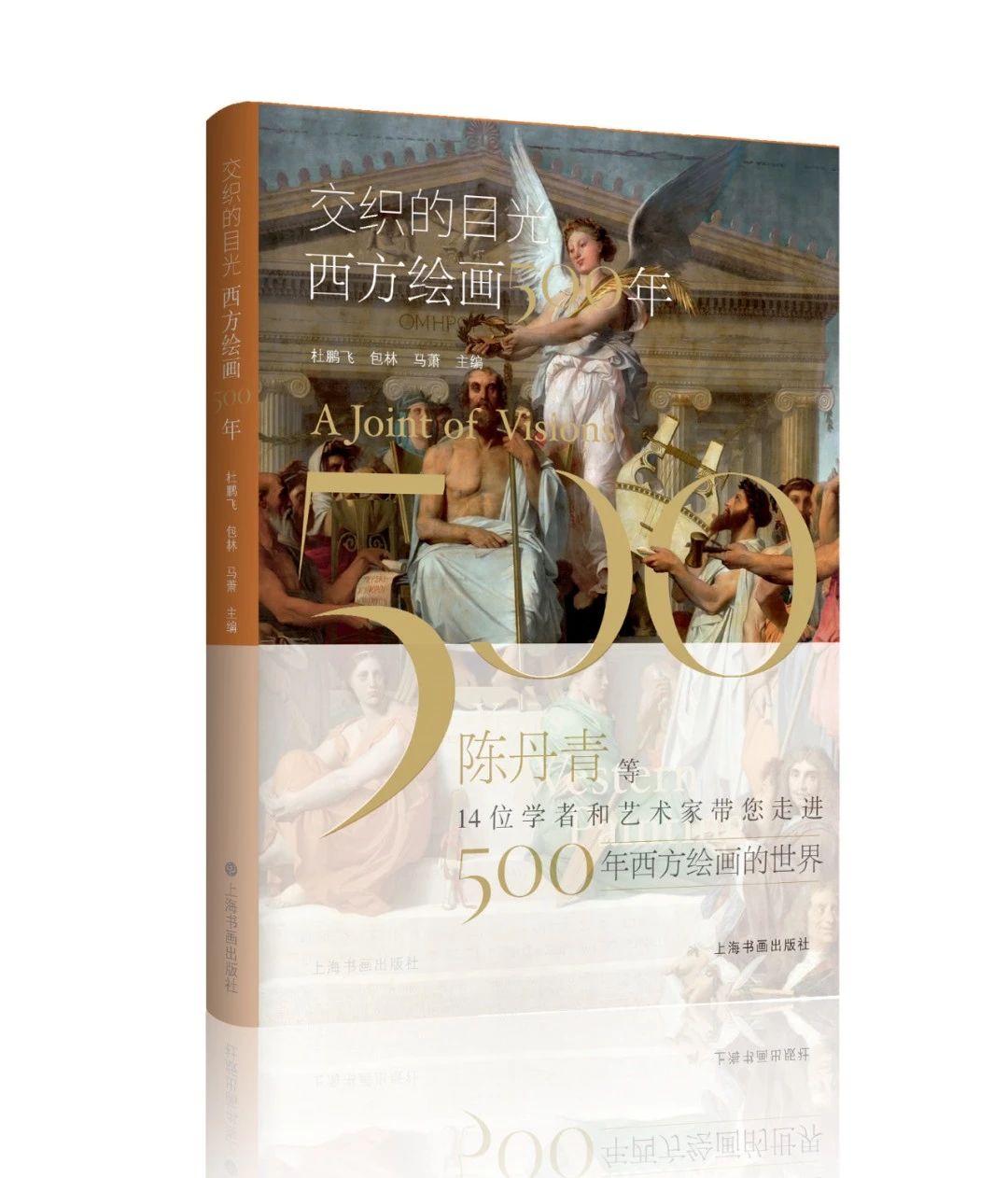

对话书目

交织的目光:西方绘画500年

杜鹏飞 包林 马萧 主编

西方绘画的历史,最精彩的华章都在迄今上溯的500年里。传承的线索和风格的演变,也以此段时期内最为清晰。中国对西方绘画历史的认知,历经嬗变,逐步丰富扩张,其实也是对我们自己的映照与检视。本书收录了国内外14位著名的画家与学者对西方绘画的新鲜见解。

对话现场3

关于摄影

马萧:陈老师刚才谈到摄影,我其实蛮好奇的。我刚才在说绘画很多时候被一些学者当成图像,摄影其实更是图像了,但它同时又携带了图像之外的一种艺术的信息。但是摄影和绘画,除图像之外的艺术特质各自是什么,区别在哪里?

陈丹青:在中国,我们这些传统画家,关注摄影的人真的很少,我为什么很喜欢当代艺术?在国内,我觉得有好几位玩影像的艺术家,他们不画画,我相信他们过去画过画,最后他们选择了影像。无论是活动影像也好,还是摄影类也好,我都蛮关注他们作品的。我觉得20世纪最重要的是摄影,在当代艺术目前的趋势里面,各种形式的作品差不多都被做过了,身体的、装置的都做过了。自从出现电子化(digital),影像还有很多表达的方式,远比绘画更敏锐,更有说服力,而且更多样。但这是另一个话题。

马萧:所以那次在法国的时候,很多人其实谈的是摄影,并不是绘画,绘画的价值放在第二位的。

尤勇:包括绘画、图像之类的词,都不是本土词汇,所以我们必须借用他们的词语,其实只能谈论他们的事情。

马萧:他们的常用picture、 painting,有的学者会从词源上去追溯,然后把这几个词所代表的不同信息梳理出来,同时去印证西方传入中国之后,这些词语发生的一次次的意义上的迁移,我觉得这是蛮有意义的。

陈丹青:回到我们今天的话题,就是史论家写的内容跟画家写的内容有什么两样?我目前的感触是,比方在你们两位身上,你们俩其实已经这两种身份合二为一了,只是没有死心塌地地说不画画了,就只去做史论,但是你们介入史论的程度,差不多已经是史论家。你们对美术史基本常识都已经把握了,同时你们又在画画,身份正在合一,我不是说你们已经跟史论家一样好,而是你们至少是两种身份的合一。在这个阶段,只要你们还在写书写论文,你们同时就会是这两个角色。我今天听到你说的讯息,我很高兴有这么多年轻人说这么好的外语,然后能够在法国参加这样的会议。这太好了,我觉得不管他们说些什么,说的好不好,他们还会长大、还会成熟,他们里面一定有特别有才气的人,学问做得特别好。我还是很高兴能够亲眼看到画家和评论家里面有些非常聪明,同时又非常爱这一行的人在做史论方面的工作)。

问&答

问题一:在当代一张好画的标准?

陈丹青:这个问题是一个傻孩子提出来的,他还想有个标准,没有人知道什么是标准的,因为当代艺术有100种形式,100种类型,每一类型的标准不一样。而且标准在画廊老板手里,在史论家手里,最后在历史手里。没有人知道哪件作品是符合那个标准。

尤勇:我觉得还是有一个标准——你自己的标准。这是比较确定的。虽然它会变化,可能会通过不断地比较,在自己心里产生出一种标准。你需要肯定它,然后去发展或者否定它。就有一个这样的动态标准,但不能否认标准的存在,不然,我们就会丧失判断。

陈丹青:对艺术家来说,这个标准开始来自他自己,最后还是来自他自己。因为是他要做这件作品,决定这件作品做到什么程度。这一切标准来自他自己,然后他扔出去以后他要等别人给他批评,但那未必是标准。

尤勇:然后他还会跟社会上的外部的几个标准进行较力。比如说,拍卖行的价格会形成一种标准;市场的舆论、导向性或者热度也会形成一种标准;美术史的话语会形成一个标准;学者的研究会形成一种标准;然后就是你自己的标准。这些标准会互相较力,较力的过程,你会发现有虚有实,对虚实的判断,我觉得慢慢会形成。

|