|

这部小说的布局之美建立在高速的“主体”的“滑动”和“主体”之间的迅速吞噬、融合、交替,你可以费劲去辨别每一次倾诉、议论的声音的确定声源,但是如果你的阅读不再那么理智,不再那么神智清明,那么这些混淆的声响构成的倾诉才显示出了这部作品的巨大价值。 这部小说的布局之美建立在高速的“主体”的“滑动”和“主体”之间的迅速吞噬、融合、交替,你可以费劲去辨别每一次倾诉、议论的声音的确定声源,但是如果你的阅读不再那么理智,不再那么神智清明,那么这些混淆的声响构成的倾诉才显示出了这部作品的巨大价值。

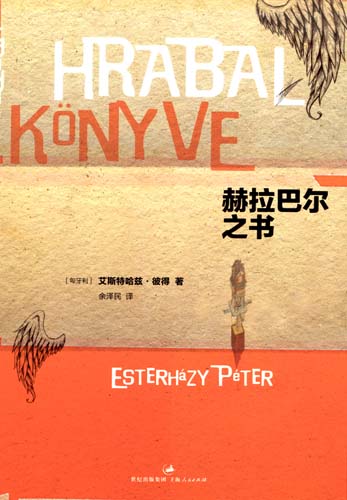

上帝为了一位叫安娜的女人,为了她祈祷中的惊愕,也许这个惊愕是因为死亡,上帝作出了决定,他要去学会吹萨克斯。然后,他可以用悠扬的布鲁斯音乐的旋律让这女人高兴,当然他不是去替神父们工作,去祝福这个女人。这是匈牙利作家艾斯特哈兹 彼得在《赫拉巴尔之书》中设计的最为“惊悚”的一幕。

这是上帝的爱,与其说是音乐,不如说是喘息和絮叨 这是无能、惟一与全部。

如果我们对于情节有着强烈的兴趣,阅读一本小说就是要在它的情节叙事中获得快感或者精神上的收益,那么这部小说的剧情足够满足你的期望,虽然作者在中文序中宣称“情节跌宕曲折”云云肯定是在故作调侃,但是很明显,作者真的设计了剧情。比如,我们可以再作一些归纳和整理,安娜因为又给自己的作家丈夫怀了孩子,她对生活有一些厌倦和烦心。在这里安娜却开始了和作家丈夫的同行、捷克作家赫拉巴尔开始了一场巨大的内心倾诉。而上帝为了防止安娜堕胎,他派天使下凡,但天使几乎毫无用处,所以他只能自己去学萨克斯。小说的结局:最后,上帝会去找赫拉巴尔聊聊,艾斯特哈兹 彼得在这里让这次聊天的内容变成了一次彻底的转引,聊天的内容是从卡夫卡写给情人米伦娜的书简中挑出的。最终结尾,上帝蹩脚地吹响了萨克斯,这是上帝的爱,但却是“与其说是音乐,不如说是喘息和絮叨, 这是一个耸人听闻、无可救药、平庸低劣、令人震惊、效果糟糕的安抚之声,这是无能、惟一与全部。”

以上在我试图概括情节的时候,却不由自主地提及转引,这正是这部小说的最大特征。读这本不厚的《赫拉巴尔之书》,你可以去搜索提炼出这种离奇的情节,但这个情节仅仅是为了勉强满足一个“小说”的规范而才成为必要。在这个小说中,揭示情节、推动的情节的文字比重极少,让我们完全可以认为,作者精心构思了这个剧情梗概之后,就非常自觉地放弃在“故事”上多花任何多余的笔墨,我不是说他彻底放弃对人的细节的描写,而是彻底放弃了对“情节的细节”的进一步设计,但是他将巨大的空间留给了倾诉、议论和一次惊心动魄的神思飞扬。如果我们去阐释甚至附会这种情节,自然可以找出象征、隐喻和种种深刻的含义。

可是,我在读这小说的时候,不断告诫自己,我不需要读懂它,或者说,我不想以猜透剧情为目的。我想体验一下,一位作者故意地游走在小说叙事规则的边缘,看他究竟是要进行一次怎样的写作行为,这种行为本身就是某种征兆。这部小说的神思飞扬已经不可以用“意识流”这样的概念来作一个界定,因为这里面的意识的主体已经进行了快速的切换,甚至作了一个边际模糊的叠印,也就是这部小说的布局之美不是体现在叙事的情节,或者身份固定的主体们之间的交替叙事,而是建立在高速的“主体”的“滑动”和“主体”之间的迅速吞噬、融合、交替,你可以费劲去辨别每一次倾诉、议论的声音的确定声源,但是如果你的阅读不再那么理智,不再那么神智清明,那么这些混淆的声响构成的倾诉才显示出了这部作品的巨大价值。

一次不可抑制的“表达”冲动,带上了角色的面具,一切其它的都不重要了,我要倾诉了!

小说由三个篇章组成,中间的章节名为“不忠篇”,以一个女人坚定的倾诉构成了全部内容。这种坚定的“不忠”构成一次完整的倾诉,构成一个女人对捷克作家赫拉巴尔的倾诉,但是这种倾诉依然包含了一个非常明显的双重性质,这到底是作者的倾诉还是安娜的倾诉,在文学创作可以提供一种身份的掩饰,或者说文学创作提供了一个身份的支点之后,作者不再试图去玩一场彻底的借尸还魂的巫术,而是开始一次不可抑制的“表达”冲动。作者已经尊重游戏规则,带上了角色的面具,那么,一切其它的都不重要了,我要倾诉了!正如艾斯特哈兹所说,这只是情绪,而不是不忠。在这场倾诉之中,情绪泛滥着,思绪翻飞,但是同时又裹挟了大量的碎片般的现实生活的细节,这些细节是“人物”的,也是超越人物而构成一个“共有的现实”。这些细节信息,确定、来源于生活周遭,同时又物质性地完成自我文化构成,如同精神史的索引和注脚。在这章中,作者用“信件”和“内心独白”的方式将这种用心推到了极致。

|