|

1 1

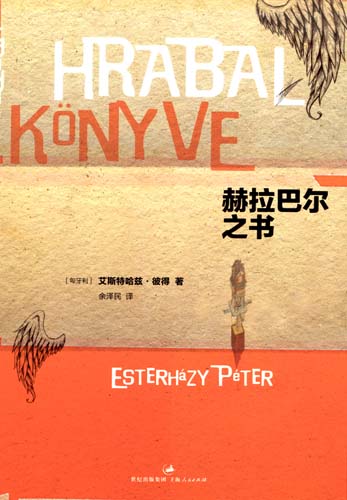

1989年秋天,在布拉格里本区一家啤酒馆里,39岁的艾斯特哈兹·彼得怀着朝圣的心情,拜会了他景仰已久的捷克作家赫拉巴尔。第二年,他出版了耐人寻味的长篇《赫拉巴尔之书》。这并非他首次表达对这位文学前辈的敬意。早在二十多岁开始写作之初,艾斯特哈兹就奉赫拉巴尔为精神导师。如果没有赫拉巴尔写于1964年的那部长达128页的独句小说《老人们的舞蹈课》,就不会有他1981年出版的那部200页的长句小说《悬》。也正是从赫拉巴尔身上,他不仅获得了标新立异的文学灵感,更获得了独立不屈的思维力量。

《赫拉巴尔之书》开篇就写到了上帝的出场,他派两名天使到人间巡察。他们开着一辆挂着政府车牌的黑色轿车来到铁幕下的东欧,在一位匈牙利作家的院外偷偷窥视。作家正在写一部关于赫拉巴尔的学术专著,无意中冷落了充满幻想和热情的妻子安娜。他们已有三个孩子,可是安娜又怀孕了,心里充满纠葛,因为她不想在自己生活的这个“不自由的地方”生孩子,并且还暗恋上了从未谋面的赫拉巴尔。

安娜给赫拉巴尔写了一封长长的情书,讲述了身为贵族后裔的丈夫全家和自己一家在独裁统治下的不幸遭遇。并通过与赫拉巴尔经历的共鸣,一往情深地爱上了他,甚至幻想逃往布拉格与他共同生活。安娜的忧郁勾起了天使的爱欲,也牵动了上帝的恻隐之心。喜欢创造历史、谱写史诗的上帝察觉到这个红尘故事的戏剧性,他不仅试图通过天使之手操纵事情的发展与结局,而且想亲自为女人做点什么。他注意到安娜爱哼唱布鲁斯,于是决定为她学吹萨克斯风……

虽然,故事内容看似与小说的书名没有太大关系,艾斯特哈兹也并非有意要写一本关于赫拉巴尔的书。但显见地,他希望藉由这本书的写作,完成与赫拉巴尔的思想对话。在小说的“第三篇”里,艾斯特哈兹安排了一段寂寞无奈的上帝与在林中喂猫的赫拉巴尔的对话,对话不仅用捷克语,而且用的还是卡夫卡的语言,因为对话的句子全部摘自卡夫卡致米伦娜的情书!

如此安排,与其说是艾斯特哈兹的心血来潮之举,倒不如说是他用心经营的一个隐喻。艾斯特哈兹继承、融会并发展了卡夫卡和赫拉巴尔作品的理性精髓,他的写作有着离奇的戏剧性、深邃的思想性和东欧人特有的政治诙谐。凭借《天堂的和谐》等众多作品,这位有“匈牙利的詹姆斯·乔伊斯”之称的作家,几乎包揽了匈牙利乃至欧洲所有重要文学奖项,且多次获得诺贝尔文学奖提名,从而当之无愧地进入了欧洲现代文学大师之列。

2

有一种说法称,一个欧洲人,即使没读过艾斯特哈兹的作品,也不会不知道艾斯特哈兹伯爵家族。在艾斯特哈兹身上,与生俱来地背负着帝国兴衰的沉重记忆。他出生于匈牙利一个曾经的显赫之家。这个家族走出过匈牙利的大臣、将军和总司令,走出过数位州长、主教和大主教。艾斯特哈兹的祖母是位法国公主,祖父莫利茨伯爵曾在“一战”末期出任匈牙利总理。但“二战”后,这个家族急速衰败,当艾斯特哈兹于1950年4月出生时,他的身份只是一个被削掉爵位的瓜农的儿子。

但“从一位小说家的角度”,艾斯特哈兹自认为“是在最理想的时候出生”。家族的一切都被夺走,这于他是一种幸运,否则他就要为继承的财产付出繁重的工作,那样就没时间写作了。另一方面,他出生的年月也不是很晚,还有人知道一个名声显赫、历史悠久的家族是如何根植于时光里的。艾斯特哈兹自出生就随着家人流亡的经历,也让他觉出了文学的亲近,“在文学中找到了自由”。以至于大学念着数学专业时,他也“一直走在文学的路上”。

1974年大学毕业,艾斯特哈兹进入匈牙利国家机械部工作,靠数学吃饭。日后,他坦言自己尽管能“看到数学的美”,但自认为“天赋还不足以成为一位数学家”。四年后,他辞掉工作,为的是成为写作的“全职奴隶”。真正取得“有目共睹的成就”,则要等到许多年以后。1993年,他的画家朋友班嘎·费伦茨创作了一幅以女人为题的“影子画”长卷,这勾起了艾斯特哈兹想幽默一把的欲望,于是他开始在画上手书配文。两年后,一部去掉图画、扩写了的小说出版了,这便是让他一举成名的《一个女人》。小说总97章,每一章皆以“一个女人”开头,演绎出97种男女关系。如此闲来戏笔的“副产品”,尽管给艾斯特哈兹带来了广泛的声誉,却不可能是他的最爱。他出版于2000年的家族小说《天堂的和谐》,才真正让他成了欧洲最引人注目的作家。艾斯特哈兹将个体的命运放到家族、国家的宏大历史背景下层层剥解,重温了自己曾遭放逐、屡受迫害的父亲善良谦逊、勤勉正直的美好品行。然而,这一形象在该书出版前几个月被“颠覆”了。当地政府解密了部分专制时期的绝密文件,披露了不少人曾充当政府“耳目”的历史污点。出于好奇,艾斯特哈兹委托一位在历史档案所工作的朋友帮忙查阅,看看有没有关于自己的黑材料。没想到沾染“历史污点”的名单中,有一堆姓艾斯特哈兹的,其中包括他那位“正直善良、高贵自尊的父亲”。

|