|

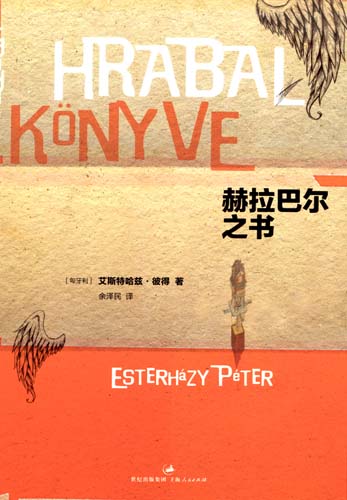

39岁的艾斯特哈兹与75岁的赫拉巴尔呷着啤酒,倾心长谈。第二年,这部耐人深思的长篇《赫拉巴尔之书》出版,表示了作家对文学前辈的敬意。它有着离奇的戏剧性,却是一个严肃的寓言…… 39岁的艾斯特哈兹与75岁的赫拉巴尔呷着啤酒,倾心长谈。第二年,这部耐人深思的长篇《赫拉巴尔之书》出版,表示了作家对文学前辈的敬意。它有着离奇的戏剧性,却是一个严肃的寓言……

都说上帝是全能的,但在我翻译的这本小说《赫拉巴尔之书》里,上帝不仅不全能,而且孤独、敏感、柔弱、无能。在匈牙利大作家艾斯特哈兹·彼得的笔下,上帝是一个既可爱又可怜的孤家寡人,他只能用上帝的语言跟自己说话,总要忍受母亲的唠叨和恼人的鼾声,寂寞的时候他爱用捷克语跟赫拉巴尔聊天,他还对人间一位想要打胎的孕妇萌生恻隐之心,想学吹萨克斯风取悦于她,结果沮丧地验证了自己的无能。

1989年秋天,艾斯特哈兹在布拉格里本区一家啤酒馆里拜会了景仰已久的捷克作家赫拉巴尔。要知道,从艾斯特哈兹二十多岁开始写作,赫拉巴尔就是他的精神导师,没有赫拉巴尔1964年写的那部长达128页独句小说《老人们的舞蹈课》,就不会有艾斯特哈兹1981年出版的200页长句《悬》。从赫拉巴尔身上,他不仅获得了标新立异的文学灵感,更获得了独立不屈的思维力量。那次的布拉格会面,艾斯特哈兹怀着朝圣的心情,酒桌上,39岁的艾斯特哈兹与75岁的老人呷着啤酒,倾心长谈。第二年,这部结构独特、语言厚实、充满智慧、耐人深思的长篇《赫拉巴尔之书》出版,表达了作家对文学前辈的敬意。

小说开篇,上帝出场。他派两名天使到人间巡察,并用步话机保持联系。天使开着一辆挂着政府车牌的黑色轿车来到铁幕下的东欧,在一位匈牙利作家的院外偷偷窥视。作家正在写一部关于赫拉巴尔的学术专著,无意中冷落了妻子安娜,让她变成了“文学寡妇”。他们已有三个孩子,可是安娜又怀孕了,心里充满纠葛,一是由于她不想在自己生活的这个“不自由的地方”生孩子,二是暗恋上了从未谋面过的赫拉巴尔。

安娜给赫拉巴尔写了一封长长的情书,讲述了身为贵族后裔的丈夫全家和自己一家在独裁统治下的不幸遭遇:从1945年算起,她和丈夫家总共12个成员里,有6位遭到过“国家政府级的殴打”,在冷战期间的匈牙利,“所有的人、所有的家庭都先后轮流遭到过殴打,没有一条大街,没有一户人家幸免于难,打手们通常也遭到殴打”。她敬佩赫拉巴尔的母亲自剪长发的勇敢抗争,并通过与赫拉巴尔经历的共鸣,一往情深地爱上了他,甚至幻想逃亡布拉格与他共同生活,哪怕只是住在隔壁街里,能够偶尔探望。

趁晚饭前的片刻安静,安娜出屋伸一个懒腰,她无意中看到停在街上的黑色轿车,顿时吓得胆战心惊,她把两位天使当成了到处跟踪、抓人、打人的秘密警察。用作者的话说,“这是东欧人的偏执狂:他们想像这是在迫害,那就真是迫害”。铁幕下的东欧,所有人生活在恐惧中,彼此没有信任,对生活无可憧憬,她哪里想到:就在这时,车里的一个天使正用很俗的语言夸她,另一个天使则爱上了她。

安娜继续背着丈夫向赫拉巴尔唠叨,回忆父亲曾在1956年匈牙利人民起义遭到苏联坦克镇压后痛哭的情景,回忆自己因为卖房而遭到变态女法官的骚扰、威胁、羞辱和戏弄,回忆自己小姨的悲惨境遇,感到门外的世界像坟墓一样死寂——作者特意注释说,“到1989年体制变革,这句话在匈牙利语里失去了意义。坟墓讲了太多的话,一直讲到令人信服。”

安娜的忧郁,不仅勾起了天使的爱欲,也牵动了上帝的恻隐之心。喜欢创造历史、谱写史诗的上帝察觉到了这个红尘故事的戏剧性,他不仅试图通过天使之手操纵事情的发展与结局,而且想亲自为女人做点什么。他注意到安娜爱哼布鲁斯,于是决定为她学吹萨克斯风。上帝将所有的萨克斯风大师召到了天庭,最后选中了脾气暴躁的查理·派克当自己的老师……

《赫拉巴尔之书》继承、融会并发展了卡夫卡和赫拉巴尔的后现代文学的理性精髓,有着离奇的戏剧性、深邃的思想性和东欧人特有的政治诙谐,通过上帝、天使与人类之间的微妙关系,讲述一个貌似荒诞的严肃寓言。

小说里的上帝非常努力,但缺少灵感,最终没有学会吹萨克斯风。但是,他又不肯放弃自己帮助人类的意愿,最终还是一咬牙一跺脚地说了一句:“爱,回头还是让我来关照爱吧!”随后抄起萨克斯风用力猛吹,吹出一个“粗粝的、蹩脚的、缺少天赋的、令人难以忍受的萨克斯风的声音,与其说是音乐,不如说是喘息和絮叨”,等于承认了自己的失败,哽咽的哭泣,哀伤的祈愿,充满了整个造化的世界,这是小说里最后一个引人共鸣的词句,这是一个耸人听闻、无可救药、平庸低劣、令人震惊、效果糟糕的安抚之声,这是无能、唯一与全部。

艾斯特哈兹不仅在书里冷酷刻画了东欧人饱经蹂躏、创痕累累的精神状态,同时也传递了一个弱小个体对人类充满期待的自救信息:上帝制造了人类,但救不了人类;人类的痛苦,要靠人与人之间的爱才能解脱。

|