|

常朝的“常住死身” 常朝的“常住死身”

《叶隐》(Hagakure),又称《叶隐闻书》,为江户时代中期(1716年)佐贺藩主锅岛光茂的侍臣山本常朝(Yamamoto Tsunetomo)传述自己做武士的心得,由一个名叫田代阵基(Tashiro Tsuramoto)的武士笔录,历时七年而成书。“叶隐”,在日文中指树木的叶荫,暗喻在不为人所见的地方为主君“舍身奉公”之意。全书十一卷,一千二百多节,是关于武士的心性修养、处世之道的集大成经典文本,是武家的“论语”(此书面世之初,在藩内确被一度称为“锅岛论语”)。

既然是“论语”,内容便注定不是一两句话能说得清的。事实上,《叶隐》通篇所记述的,净是叫人如何婉拒来自讨厌的上司的喝酒邀请,补救部下失败的方法,避免在人前打哈欠的窍门等等,近乎于现代公司职员教育或礼仪做法教养一类的书籍。至少不是美化死,教人“自决”的读物,正如常朝自己所说:“我也是人,喜欢活着这件事。”书中甚至有对男色(即所谓“众道”,男性同性恋)搞法的说明,这与一般意义上或想象中的“武士道”之间乖离之大,几不可同日而语。正因此,战后出于所谓“宣扬军国主义”的误读,一度被禁。近年来,又作为东洋人的深度生活哲学被重新评价。

毋庸讳言,在《叶隐》卷帙可观的记述中,最震慑心魄的核心内容无疑是关于武士应如何面对死亡的阐释——人何以在紧急关头果断、决绝、毫不留恋地选择死。对于通常人对生命的执着,武士道持否定态度,认为只有死是真诚的,其他功名利禄都是梦幻一场。当一个人舍弃名利,以“死身”义勇奉公时,就可以看到这世间的真实。“所谓武士道,就是看透死亡。于生死两难之际,要当机立断,首先选择死。没有什么大道理可言,此乃一念觉悟而勇往直前。”

在常朝众多的关于死亡的理论预设中,没有什么比“常住死身”(Jyojyushinimi)一语更富哲学意味,也更光辉的了,这令人联想到现代生命哲学中加缪的那个著名命题(“唯一严肃的哲学问题是自杀问题”)。常朝在这里搁下的,不是诸如在重大关头死给人看的话,其判断的前提是,在任何时候,都有必要做死的觉悟。正因为有如此“必死”之觉悟,其在《叶隐》那段著名的“武士道者寻觅通向死亡之路”的记述中如此归纳道:“每朝每夕,念念悟死,则成‘常住死身’,于武道乃得自由……”

但正是这条记述,后来却被脱开《叶隐》的整体背景,单抽出来作为“武士道精神”的内核加以曲解,广为误读,并以此来背书太平洋战争中青年人的“玉碎”和“自决”——此乃《叶隐》一度成为“问题书籍”之由来。

武士道精神,即“大和魂”,乃封建统治集团对武士提出的以“忠义”、“勇敢”为核心的道德规范。明治维新之后,尽管武士作为一个社会阶层消失了,但武士精神却作为一种思想范式和日本美的符号深深植根于国民性格之中,化为纵贯列岛的“国风”,并对后来日本的政治、军事和社会生活产生了举足轻重的影响。正如新渡户稻造所指出的那样,“诞生并抚育它的社会形态已消失很久,但正如那些往昔存在而现在已经消失的遥远的星辰仍然在我们的头上放射光芒一样,作为封建制度之子的武士道的光辉,在其生母的制度业已死亡之后却还活着,现在还在照耀着日本的道德之路。”

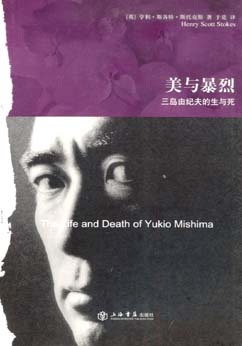

三岛由纪夫的死

如果说,在江户时代,武士道与日本国学家极力倡导的“物哀”传统、神国思想成为共同构成“大和魂”(Yamatodamashii)的三大基石,使单一民族的日本基本具备了文化上的自我同一性(Identity)的话,那么,近现代,作为“大和魂”主轴的武士道思想的坐大,不能不提到日本现代著名小说家三岛由纪夫。

《叶隐》对三岛影响之深,几乎贯穿一生:不仅是他学生时代最爱读的三种书之一,其他两种是《上田秋成全集》和法国早夭的天才作家雷蒙·拉迪盖(Raymond Radiguet)的《魔鬼附身》,更在其自戕前三年42岁的时候,写作了《叶隐入门》。

三岛显然是通过修习《叶隐》来思考、面对和接近死亡。“在如梦一般无足轻重的十五年里,每天每天都觉悟着,这是最后了。就这样,每一瞬间,每一天都在积淀着什么,过去的积淀将会在某一时刻完成他的使命。这就是《叶隐》所教喻的生的哲学的根本理念。”

对三岛来说,“人只能为正确的目的而死”根本就是一个伪命题:“人在国家里营生,是否真的可以把自己限定在那样的正确目的之上呢?或者,不把国家作为前提,是否有机会完全超越国家,作为个体在生的时候,以一己之力完全为了人类的正确目的而死呢?”这样的问题不得不搞清楚。因此,“死的绝对观念和被称为‘正义’的现实观念之间的龃龉永远都会发生。因为对死的目的正确与否的定性,说不定会因历史而在十年、数十年、百年或两百年后发生逆转,被重新修正也未可知。”

|