|

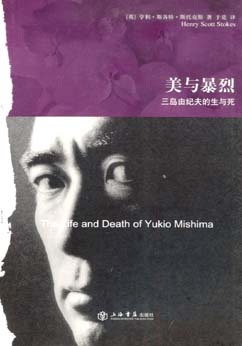

在翻译途中,我屡次定定凝视三岛由纪夫的相片。若干年前,当我读完《丰饶之海》和《金阁寺》之后,也曾在互联网上搜索,也曾心想,这大概是全亚洲最喜欢上镜的男作家吧。他叼着蔷薇、黑白分明的目光挑衅镜头的照片给我印象深刻;还有很多赤裸上身、肌肉鼓起、手握长剑的形象也绝对达到过目难忘的程度。翻完这本书之后,我感到在那些摆好姿势、聘用著名摄影师拍下的照片中,能够清晰地看到他一生所不合、所享受、也所刻意、乃至肆意的面具。仿佛在自导自演的人生大戏中,他是唯一值得颁奖的悲剧演员,为此,他尽力掩饰自卑,抹煞生活照中些许孩子气的倔犟,只张扬肉体和胜者的表情。 在翻译途中,我屡次定定凝视三岛由纪夫的相片。若干年前,当我读完《丰饶之海》和《金阁寺》之后,也曾在互联网上搜索,也曾心想,这大概是全亚洲最喜欢上镜的男作家吧。他叼着蔷薇、黑白分明的目光挑衅镜头的照片给我印象深刻;还有很多赤裸上身、肌肉鼓起、手握长剑的形象也绝对达到过目难忘的程度。翻完这本书之后,我感到在那些摆好姿势、聘用著名摄影师拍下的照片中,能够清晰地看到他一生所不合、所享受、也所刻意、乃至肆意的面具。仿佛在自导自演的人生大戏中,他是唯一值得颁奖的悲剧演员,为此,他尽力掩饰自卑,抹煞生活照中些许孩子气的倔犟,只张扬肉体和胜者的表情。

在翻译这本书之前,我读过唐月梅老师所著的《三岛由纪夫传》,对于平冈公威如何转变成三岛由纪夫、如何在《叶隐》精神影响下进行刻苦的“肉体改造”等等重要事件都有客观评论,但直至手头这本出自英国记者的传记出现在我眼前,某些内情才可见一斑。有兴趣的读者不妨将这两本立场不同、叙述方式也相当不同的传记对比阅读。

本书的作者亨利·斯各特·斯托克斯是驻日记者,在三岛去世前的几年间和他本人有过私交,因而我们得以借助他的回忆回望某个夜晚,三岛如何举起珍藏的“关孙六”模拟武士砍头的骇人瞬间。斯托克斯当然是对三岛人生后期有发言权的近距离旁观者,尤其他还是唯一一个被三岛邀请到深雪覆盖的富士山观摩盾会拉练的记者人士,他们有很多机会讨论《丰饶之海》、盾会、以及时局。在斯托克斯的立场上,既无需为日本主流评论界发言,也没有必要偏袒三岛本人,他占据着自己所拥有的特殊而又独立的位置,因而,我们时不时还能读到他对三岛的言行流露出英国式的幽默,再直接一点说,假如他觉得三岛有可笑之处,一定会轻松调侃一下。

三岛由纪夫超级忙碌的短暂一生显然有太多可供考察的内容,引起争议的性取向、政治倾向之外,还有一个美满健康的家庭,其实三岛就是自己的传记作家,因为他无时无刻不在写作,每篇文字都堪称是真实自我的反映,哪怕那部分“自我”是神经质的、要寻美或觅死。因而,斯托克斯首先还是一位严谨、卖力的读者,对于三岛由纪夫创作生涯的前半段,他也需要借助文本去推敲。不妨说这本传记也是一本相当不错的“三岛文学导读”。斯托克斯特别看重《假面的告白》,而我则经由他带动,才关注到《太阳与铁》的重要性,文中也摘引了一些国内不为人所知的三岛由纪夫的剧作,尤其是一些重要的访谈,考虑到文学作品无法脱离时代背景来讨论,这些资料都能让我们对日本战后的情况多几分了解。

在1955年的散文《空白的作用》中,三岛由纪夫曾写道:“我胆小,不能自杀。但这种丑恶滑稽的念头,我总是拿它没办法,实在讨厌,所以我就用写小说的方法来代替自杀。”但十五年后,他真的剖腹自杀了。回头去看,这篇很可能刊登在期刊上的小文章好像很契合亚里士多德对柏拉图艺术无用论的反驳:艺术品或许是谎言,但其价值在于它是一种治疗方式,艺术能在唤起和净化危险情感方面有作用力。或许这多少可以阐释三岛在自杀之前已经对写作之虚无的无数遍质问。但我们最好还是不要去“阐释”,引用苏珊·桑塔格的精辟比喻,阐释并非庸人对天才的恭维,只不过是一些生生包裹伟大作者的“硬壳”。

通过斯托克斯的描绘,我确实有点惊讶地发现,三岛由纪夫在《丰饶之海》的创作后期,已然陷入了障碍:他放弃了语言,却只能以偏执狂的热烈书写来作为放弃的方式。没有比他这种消沉更要人命的了。急功近利、却又欲死得青春壮丽,两种冲动别扭地融合在一体。令人混淆于他究竟是疯狂求牛、还是执意求死。若害怕被人遗忘,他仍可以继续演绎热闹的社交,但若决意凄厉,便只能由他独自去演了。

|