|

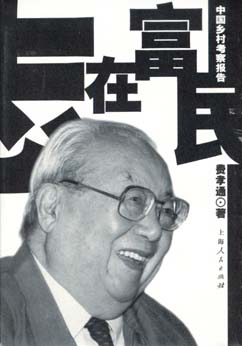

嘉宾: 张冠生 《费孝通传》作者 嘉宾: 张冠生 《费孝通传》作者

著名学者费孝通的去世牵动了很多普通百姓的心,江苏南部开弦弓村的一位老人回忆费孝通时,深情地说:“我感到像失去了亲人!”

的确,从风华正茂的学子,到声名卓著的耄耋老人,费孝通的步履遍及祖国的山山水水——“走一趟,写一篇”的工作和研究方式,使他成为在我国乃至世界上享有盛誉的著名社会学家、人类学家。有人评价说,“行走”是他整个学术生命的“呼吸”与“阳光”。

从1988年民盟中央进行的黄河上游多民族地区考察开始,张冠生参与了费孝通先生的实地调查课题,到世纪之交,前后十多年。在跟随费孝通“行行重行行”的过程中,他积累了费孝通先生田野工作的丰富资料。2000年,他撰写的《费孝通传》出版。该书中大量的第一手资料和生动细节,为读者了解费孝通提供了特殊的视角。

费老是个大记者,大时代的大记者。他很用心地记录了他所经历的历史风云

记者:上世纪30年代末期,费孝通以江苏南部的开弦弓村为蓝本,写下其社会人类学的奠基之作《江村经济》,被称为“人类学实地调查和理论发展上的一个里程碑”。此后漫长的半个多世纪里,费老还20多次重访“江村”,搜集大量实证研究的第一手资料,直到晚年还旧地重游,以《三访江村》等作品为自己的田野研究画上了圆满的句号。您对费老多年坚持到农村进行实地调查这一举动本身有着怎样的理解?

张冠生(以下简称张):费老是个大记者,大时代的大记者。他很用心地记录了他所经历的历史风云。第一层是事件的外貌和性质,第二层是事件的过程,第三层是事件背后的动因。费老经常要求自己和学生“看到事情背后的东西”,而且不满足于“那个东西”的结果,要看出过程。“背后”、“过程”应该是体会费老治学风格和方法的关键词中少不了的两个词。比如,他到农村调查,听农民说收成、讲收入,有的人满足于数字,费老作为学者,留意的是过程,是数字背后的内容。他会细细地问收成是怎么来的,逐层“剥笋”。

费老自己不愿意写自传,他说,把我的一生写的东西放在一起就是更真实、更完整的自传

记者:您最初为费老做助手的时候,当时有没有想过写费老的传记?您写这本传记的出发点又是什么?

张:一直都没有想过。我只是感觉,费老的实地调查过程是一个很好的流动课堂。跟他一起出去的时候,我留心他的研究方法,尽力记录他在路上的所思所讲,算是记课堂笔记。我争取多保留点图片、文字、录音资料,想的就是保留。费老自己不愿意写自传,他说,把我的一生写的东西放在一起就是更真实、更完整的自传。他也表示,没有找人写传记的打算。他说:“没有人知道我在想什么!”这句话对我触动很大。看他的文章,听他说话,有时候会意识到他有一种很深刻的孤独感,这种孤独感可能主要是在两个层面上,一个是在学术上,缺少在同一水准、同一境界上对话的人。这一点,他很少讲。再一个是在做人标准上,这一点,他在许多文章里都表达过。我在写他的传记时注意写进去了。写这本传记,不是费老找的,也不是我找的,是事情到了那一步。不能说“水到渠成”,却可以说是“无心插柳”。

写《费孝通传》,是一项带有学术内涵的工作,我用十多年的积累,述而不作,用几十万字记录费老其人

记者:60年前中国的史学、哲学、美学、政治学、人口学,都有着骄人的业绩。陈寅恪、陈垣、钱穆、顾颉刚、赵元任、冯友兰、贺麟、金岳霖、朱光潜、钱端升、马寅初,都是60年前光照天宇的巨星。我们都能感觉到埋头苦干、为国为民、不求人知是费老那一代学人共同的精神特征,这样的一种学术态度和精神在现在社会也是十分需要的,对此,费老自己怎么看?

张:费老在讲一代学人的精神特征的时候,常说上一代,不说自己。在为潘光旦的译作《人类的由来》写后记的时候,曾经有过这样一个感慨,他说,从1957年开始,潘光旦用他的才能和韧性费了10年的时间翻译了达尔文的这本书,现在还有多少学者能为一项学术工作坚持不懈达10年之久呢?我认为费老的问题是问了整整一代人,是上一代人对下一代人的发问。我属于费老问的那一代人中的一个。我愿意对费老的提问作出回应,无声的回应,用做事来回应。写《费孝通传》,是一项带有学术内涵的工作,我用十多年的积累,述而不作,用几十万字记录费老其人。对费老来说,这几十万字可以浓缩为一句话:后人中还有愿意学着前辈那样用心做事的。我希望能在精神上给费老一丝暖意。

记者:对于您要写他的传记,费老的态度如何?

张:费老当时对我说,我不会帮助你,也不会干涉你,我就想看看你们这一代人怎么看我,骂我都行,只要骂得有道理。你看,他不在意你是毁是誉,却在意你毁誉的依据。

|