|

在加速时代,停下来思考

快速工作,快速通勤,快速用餐,快速入眠,快速看完一个短视频,随后快速遗忘它。

生活在“加速时代”,我们总有一刻会停下来,思考自我、社会与世界的现状。

向“深渊”凝视的勇气与反思自身存在的能力,是人类区别于其他动物的根本特质之一。

虽然很多人心中的疑惑如电光石火,旋即被新的信息流淹没,但我们相信,在争夺注意力与思考力的战场上战胜碎片化信息流,一个转瞬即逝的机会,足矣。

抱着这样的想法,我们尝试做一套“观点足够厚重扎实,形态不失轻盈精致”的丛书——“译文坐标”。

何为“坐标”?

我们试图在阅读光谱的两极化——要么短平快且娱乐向,要么长篇大论又画风严肃——之间搭起一座桥梁。

一方面,口袋本这样相对短小的篇幅,阅读起来没有太大压力,且方便携带,在一定程度上也能成为手机阅读的替代品;

另一方面,我们对读者的阅读“胃口”抱有信心,不至于因为内容“硬”一点就无法消化。

我们相信,每个人的内心深处都有探索深度内容的渴求。穿透表象,凝视本质,能让我们在这个时代的纷纷扰扰中,看清自己的“坐标”,更好地掌控自己的生活。

将这套丛书取名为“坐标”,正是出于这样的考量。

不管是个人还是社会,只有逐步加深对世界的认知,才能更好的反观自我,明确自身的“坐标”——不仅是地理坐标,也是学科领域坐标、社会进程坐标、人生坐标……

在无限延伸的坐标轴上锚定自己的“坐标”,明确方向与目标,才能少走弯路、避开陷阱,更好地抵达。

启航之作

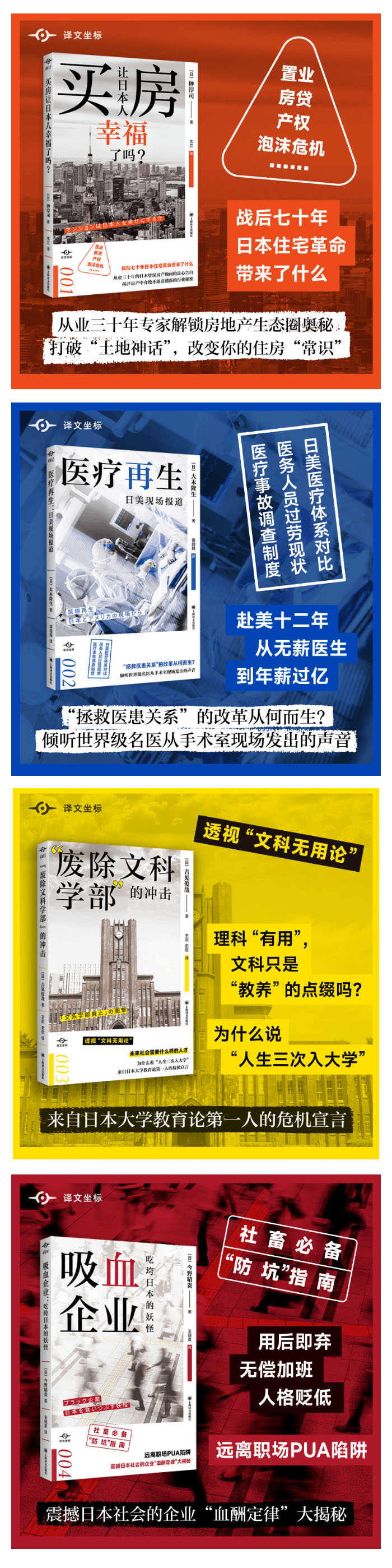

我们选取了4部关注日本社会的作品,作为“译文坐标”丛书的启航之作。

同为东亚国家,日本过去曾经“踩”过的“坑”及现存的诸多社会问题,值得中国读者关注。

第一本是《买房让日本人幸福了吗?》,由从业30年的房地产咨询专家榊淳司撰写,解析购买楼房对日本人生活的长期影响。

从楼市泡沫、远郊楼盘的长期折价、建筑物的老朽化带来的问题,到业委会失灵、物业占用运营利润、高层建筑给老幼群体带来的安全隐患等,涵盖了房地产行业的方方面面。

尤为难得的是,作者完全从消费者的立场出发,提供专业建议,帮助住户认清实际需求,避开开发商和销售人员设置的陷阱。无论是已经置业还是尚未置业的读者,都能从中获取对自己有帮助的信息。

第二本是《医疗再生》,作者系世界知名血管外科医生大木隆生。

他回顾了自己孤身赴美,从无薪实习医生到年薪过亿的专科首席,又放弃高薪职位回国重振母校医院的历程,并从自身经验出发,比较日美两国医疗制度的利弊,就医院运作体制、医疗事故调查、医患信任关系的建立等诸多方面展开讨论,探讨“医疗崩溃”后的再生之道。

除了促使普通读者重新思考医患关系等问题,作者字里行间流露出的对专业技术的热爱和对医学使命理想主义的坚守,恍若《白色巨塔》中两位主人公闪光面的结合,也让这部作品从头到尾洋溢着一种热血的气氛,非常推荐阅读。

第三本《“废除文科学部”的冲击》则围绕“学习文科到底有什么用”这个老生常谈的话题展开论述。

本书作者是社会学家、东京大学前副校长吉见俊哉。他从“日本文部科学省将在国立大学‘废除文科学部’”的传闻出发,追溯日本社会长期存在的重理轻文的功利传统,重新审视人文教育的价值。

吉见俊哉提出了不少有意思的观点。比如,他认为人文教育承担的是方向性探索的使命,而理科提供的是技术手段,一旦方向错误,越有效的手段反而会让整个社会在错误的道路上越走越远;又如,他认为人一生之中可以在18岁、35岁、60岁“三次入大学”,不同阶段有不同的学习目的,也会给人生带来不同的帮助。

无论是对刚进校的大学生,还是对工作之后想要考研的职场人士,吉见俊哉的观点都能提供很好的启示。

第四本《吸血企业》是一本站在劳动者立场考察企业用工问题的作品,从尊重个体生存尊严的角度出发,对企业经营伦理——以盈利为最高目的——进行了彻底颠覆。

从大学时期就组织为劳动者提供服务的NPO,作者今野晴贵发明的“吸血企业”一词成为日本年度热词,也推动了整个社会对这一问题的重视。

所谓“吸血企业”,指的是那些钻法律漏洞、通过大量雇佣以及大量辞退、超时加班、低薪压榨、非正式雇佣等手段获取廉价劳动力的黑心企业。

“吸血企业”对社会的恶劣影响深远,不仅摧残了大量本来可以为社会创造出价值的宝贵人才,破坏了雇佣双方的信任关系和年轻人的身心健康,而且将成本转嫁给社会,导致整体经济遭到破坏。要遏制这一现象,需要全社会的共同努力。

|