|

澎湃新闻:从市场和读者接受的情况来看,在当时的语境中,介绍《在路上》这样一部作品的社会反响是怎样的?

陶跃庆:《在路上》的出版是1990年12月,我拿到稿费是1991年3月。这本书的反响我几乎不知道。首先是我当时已经参加工作了,离开了文学,而且是在政府机关工作,所以跟文学圈相对就有隔阂,不是特别敏感和了解。第二个原因是1990年开始,整个文化界相对比较沉寂,那个时候几乎没有比较大的文学思潮。1980年代是隔一两年就会有一个比较大的文学思潮出现。进入1990年代,我们很少看到有比较明显的文学现象,文学在人们社会生活中的地位开始逐渐降低。大家都开始经商,文学的作用以及发挥的能量越来越小。

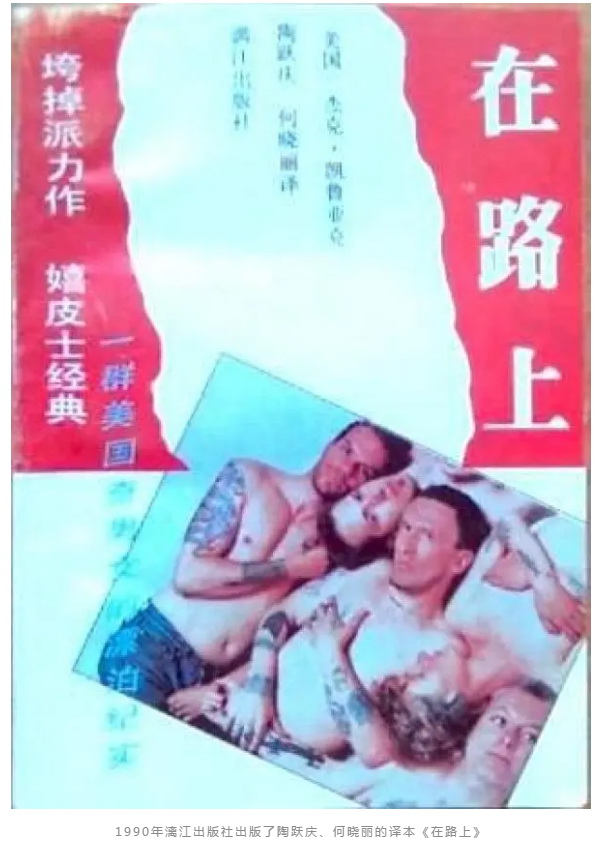

第三个原因是当时的出版业和媒体也没有现在这么发达,这么重要一本书的出版,好像没有什么宣传。但是,这本书的影响还是很大,我看到这本书在非常短的时期内印了三次,大概印刷了几万册,之后因为版权的问题不能再接着印了。

当时这本书的封面设计非常香艳,特别符合90年代初地摊文学的封面设计,大家一看就觉得吸引眼球,很多人会希望去尝试一下那种生活。而且,对于许多读者而言,“垮掉的一代”应该就是这样,所以这个封面我觉得非常符合当时典型的对《在路上》的想象、对美国的想象,包括对“垮掉的一代”的想象。

事实上,凯鲁亚克描写的这些人物、情节跟封面的这几幅画其实是比较贴切的。这样的封面可能让人觉得它不像一个经典的、严肃的出版物,当时中国刚刚打开窗口,对于西方文化的想象往往是直观的、甚至是字面的,看不到、也不了解背后的文化。但无论如何,《在路上》中文版出版之后,这部经典之作也吸引了无数的年轻人。

澎湃新闻:我看到一个材料讲凯鲁亚克写这本书的时候是没有断句的,就是一大篇的文字。您最开始看到的英文本是什么样子的?也是没有断句吗?

陶跃庆:凯鲁亚克在1949年时就开始酝酿写这本书,他在1850年代初的时候,把所有的打印纸粘在一起,然后花了将近一个月的时间在打字机上不停写作。他几乎是没有断句,一气呵成地把文字给打出来,所以当时大家都说他是“自发式写作”。

“自发式写作”很真实地记录了他所能记住的原始状态的生活,他把他的生活基本上很忠实地写下来了。但是之后在出版的时候就遇到了很大的问题,几乎看到这本书的出版社都认为这本书不堪一读,并且在诲淫诲盗。

在出版社的压力下,凯鲁亚克开始不断修改,把中间所有让出版社认为不适的内容几乎全部删掉。许多人可能想不到,这本书里连一句“fuck”都没有,最多的是“damn”,而且几乎没有任何让你看了之后感到不适的地方,包括一些性的描写都比较隐晦。从1952年他把书稿正式交给出版社开始,一直到1957年正式出版,这几年间他一直在对书稿进行删改。在正式出版前,出版社还让他书中写到的人物原型每人都要签一份保证书。因为他书中写到的人物基本都是他的朋友,虽然改了名字,但是人物原型非常容易辨认。因此出版社要求这些人物原型必须签名放弃索赔,放弃与出版社发生可能的诉讼。

而且,出版社又请来律师仔细审查全书,删除了所有可能会引起诉讼、或者出版之后会引起查封的段落与文字。当时美国的出版文化有很强的法律约束,并非我们所想象的可以随便描写滥交、吸毒等内容。后来有人说我第一版译的是删节本,把里面那些内容都过滤掉了。我根本不会过滤或删改原书的内容,而且以我当时那个年纪,根本不会有意过滤这些东西,因为这是一本名著,既然能正式出版,我们又有什么不能翻译的呢?所以,他怎么写,我们就怎么翻,根本不会去过滤、删节什么。这本书现在这样,是美国自身出版的要求,跟我们一点关系也没有。

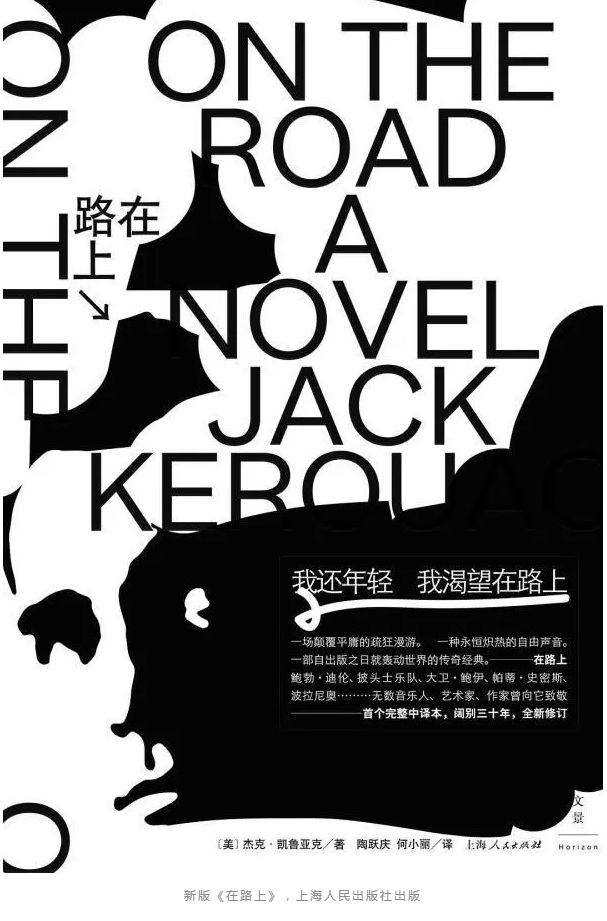

《在路上》

作者:[美]杰克·凯鲁亚克

出版社:上海人民 世纪文景

原作名:On the Road

译者:陶跃庆/何小丽

出版年:2020.4

页数:450

定价:49.00元

装帧:平装

ISBN:9787208161986

|