|

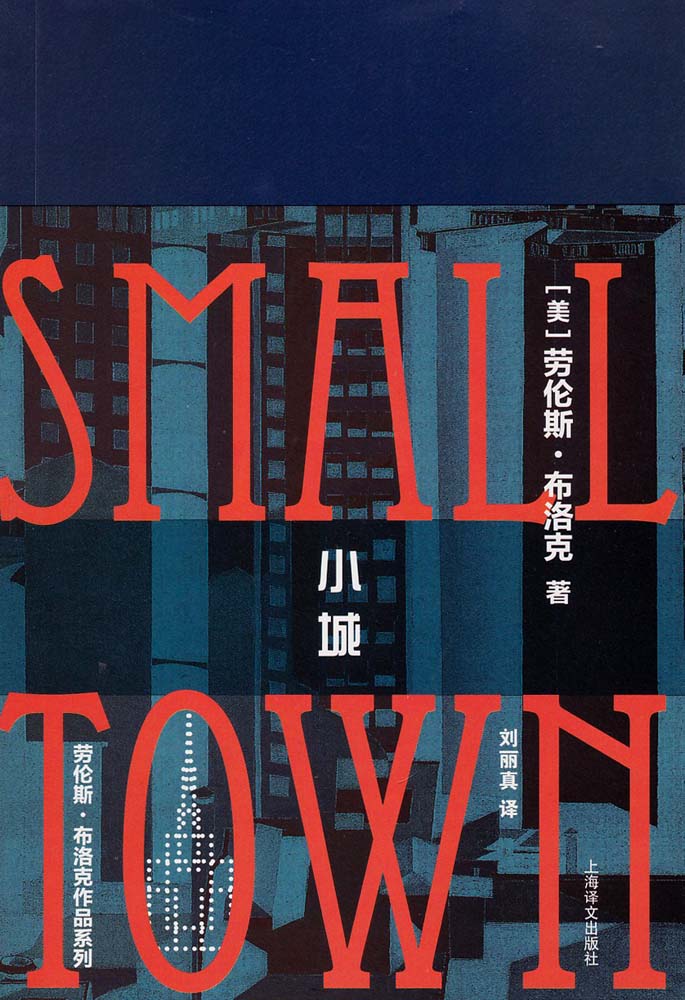

我太喜欢这个开头了。如此极端,如此纽约,哪怕有造作嫌疑都不令人厌恶。外表有种颠来倒去后的麻木感,内里却是简洁而单纯的,消除一切界限后才能有的安之若素。就这样,戒酒同性恋清洁工成为小城里穿针引线的第一个人。 我太喜欢这个开头了。如此极端,如此纽约,哪怕有造作嫌疑都不令人厌恶。外表有种颠来倒去后的麻木感,内里却是简洁而单纯的,消除一切界限后才能有的安之若素。就这样,戒酒同性恋清洁工成为小城里穿针引线的第一个人。

每个人都能串起什么,扯出一长串人迹。也未必是真正的人际。就连那个肥胖的餐厅女主人,我也喜欢得不得了。没有犯上杀人案的畅销好运,那么,就开个招募畅销作家和艺术家的餐厅好了。这个点子,值得我考虑哦。

当然,杀手是不能被过分宠爱的。哪怕他那么可怜。我不能够喜欢他,却很欣赏他行事的果决。这只能是托布洛克的福。从木匠到钉子,啊,这邪恶太果决了。

这个在九一一事件中失去所有家人的老百姓,热爱着纽约这座神奇城市的纽约客,从此孤家寡人的可怜人。就在他企图拯救纽约于涅槃的过程中,他把自己变成了冷血杀手,当爱和死和孤独都走到极致,他发明了宗教般的疯狂逻辑,要为这座城市献祭。

这些被卷入连环杀人案的人们,全都被迫重新审视自己。从杀手到侦探、从命案发现人到重大嫌疑人,一概难以豁免。就像所有纽约人、美国人在灾难过后都被迫换一种眼光看待自己所在的、所谓世界中心。仿佛在废墟里重拾辉煌的梦想,仿佛不能再相信光辉是永恒的。

作家重看当年自己的短篇小说,发现了自己内心潜藏的杀机,当媒体和世人越来越坚信他的无辜清白时,他越发怀疑自己是隐性的杀手。而小说,成了他反思和宣泄的途径。

而画廊老板没有别的途径,只有自己的性,她仿佛远离这事件,却其实从一开始就把自我代入到悲剧,比照自己和死者的相似点,对英俊的作家产生幻想。没有谁明说她在多多少少期盼被杀死,但之后放纵的性爱演练无不实打实地表现出受虐和施虐的双重渴望。直到她读懂作家字里行间的心思,她才确认自己可以对一个人袒露心扉,而不只是身体。

她是这故事里出其不意的线人,串起了这些男人,也最终成全了自己。我也非常喜欢她,因为她的果决和暴力并不输给杀手,她的艺术灵感不输给作家,她的性欲不输给任何毁灭欲。布洛克笔下的这种性,似乎是女作家不会写成的。就连感性的部分,也全部透着男性荷尔蒙的气息。

所以,越发要说是小城了,在作家、出版人和上流人物云集的时髦餐厅里,除了杀手,所有人都可能比邻而坐,一个眼神便猜到对方的情况,一张餐桌就可以散布八卦,或是政商秘闻。

这确实是个小城,连杀手对这座城的爱也像是小城里才有的心结,是把个人和城市完全血肉相连,以致血肉模糊,这让这场无情杀戮都有了怀乡般的忧伤。

对无辜者的戕害无论藉由什么借口都太可怖。然而暴力是无师自通的,还有恐怖分子教育,媒体辅佐。对自己的暴力有所感知的人或许已经够善良,怕就怕,受害者因暴力随取随用而变为加害者。

在受虐和施虐的两端冲撞的,何止是有性瘾的女人?又何止是杀手或侦探?

小说不过是在这个层面,走到极端。用布洛克的冷硬笔锋,一路杀剖到底,不见血泪不罢休。

在人迹罕至的暴力的极端,究竟有没有平凡之说、有没有良民称谓呢?

在人迹罕至的暴力的极端,便能找到人类文明历史中最不可忽视的那些事件。我读着读着,突然想到了这里。

在我看来,这是讲述幸存者找寻新的自我的故事。当高塔崩塌,这座城也仿佛矮小了,像失血的尸体,从内部空瘪了。城里的人都好像在一夜之间成了幸存者,再也没法自诩幸运。只因曾经太辉煌太傲世,如今才显得太落败太黯淡。

毕竟读得少,但在读过的九一一后的文本里,因为其完美的虚构,这本书的杀伤力似乎显得最为强悍。

|