|

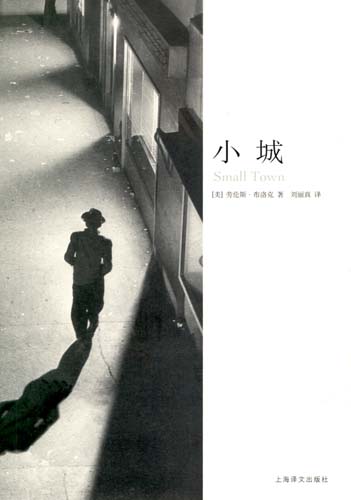

一座城市,被人记住的是什么?什么才能称得上是一座城市的标志? 一座城市,被人记住的是什么?什么才能称得上是一座城市的标志?

记得对于纽约这座城市最初的清晰记忆,还源于当年那部大热的《北京人在纽约》。片头,那默默打出的字幕——“如果你爱他,就把他送到纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就把他送到纽约,因为那里是地狱。”让人惊觉,纽约似乎是一个梦境:凡可以想像的东西都可以梦见,但是,即使最离奇的梦境也是一幅谜画,其中隐藏着欲望,也暗含着恐惧。

而今天,我们对于纽约的印象,恐怕再也无法与2001年9月11日相分离。

于是,劳伦斯·布洛克要动笔写9·11后的纽约,读者的期待也会产生一种预设的偏见——他笔下的城市定然要与这件悲惨的事件相互勾连,这会是一种用小说手法进行的宏大叙事。

然而,布洛克不愧为文学奇才。他的《小城》通篇的主旨在于告诉人们:“在这座城市里,每个人心里都清楚:纽约再也不是以前的纽约了。”只是这一思想,他通过了一桩凶杀案来体现,而完全没有从9·11所直接造成的哀鸿遍野的现象入手,甚至,在全书中,直接提及9·11事件的概率几乎为零。

故事这样开场:一名男同性恋的清洁工在自己雇主之一的家中发现已陈尸在卧室内的雇主,而一名被人目击带走死者的作家成了凶嫌。而随着新的案件的发生,警方又开始怀疑凶手另有其人,接着,就像是一种模式,凶手随着清洁工的足迹,开始选择他想杀的对象……于是,清洁工、作家、市长候选人、画廊老板、刑案律师……芸芸众生因为一桩凶案被一条看不见的绳索紧紧束缚。

虽然9·11不是促使这些关联发生的直接缘由,但9·11的阴影,使得这座城市的人们的人生信念乃至生活底色发生了潜移默化的改变。布洛克深刻得感知到了这些,于是在描绘这座大难之后的城市时把笔触伸向这些看似无关却最能深微幽细地体现作为个体的人在毫无预知的灾难面前,所受的隐晦但深刻的重创。这样的角度,让人最深切地体会了9·11之后愈加黑暗和脆弱的纽约。就像1998年的电影《泰坦尼克号》通过一桩看起来与沉船事件并无直接因果勾连的爱情事件,却让人最刻骨地感知这场灾难的无情。

更甚的,布洛克的处理让人体认到一座城市的真正标志是人心世情的特质。9·11的发生,使纽约从根本上发生了变化,这座城市里的人因此而获得了一种共通的特质,比如阴郁,比如无常,比如无妄。这些特质的迸发需要一些共同的刻骨经历的激发,而一旦被激发,那么此前所谓这座城市的种种标志,诸如建筑或是地标,便无可避免地显得表面而肤浅。

于是我们费尽思量,城市如何定义?记得卡尔维诺在《看不见的城市》中说:有哪条线划分城里与城外的界线,什么能区别车轮声与狼嚎呢?在时间与记忆上,城市的标志是失败的,它不能使它与任何一个城市区别开来。

确实,我们对于一座城市的认知,或许该指向城市空间存在的另一种可能——细节。即使这些细节是虚构的,但当它们虚构得逼真、追求某种真实性时,就体现出某种现实状态下的物质特性。只是,历史的撰写往往抽象,对于城市的认知也往往显得笼统。在习惯了宏大叙事框架下的历史记忆时,人最重要的区别性特征连同着这座城市区别于其他城市的特征一起,被抹杀和淡忘。就像至今,在念及9·11事件的时候,恐怕大多数的人还会留于概叹,在这场灾难中死了多少个人,失踪了多少个人。但是,如斯大林所言——死一个人是悲剧,死几百万人就只是个统计数字而已。这看似冷血的话,却道出了一个事实,在面对一些虚妄和抽象的历史事件时,又有几人是深刻地从个体的角度来感知这些事件的真实发生?来思索人性在其中所发生的蜕变?

抽象的9·11在布洛克的笔下通过似乎不相关的“实人实事”而展开。这其中的象征和讥讽,最终却归结在了一种更深重的茫然之上——其实,我们谁都无法面对和想象这场纽约记忆里史无前例也没有思维线索的奇特灾难,但是,这种茫然,让我们重新思考这座城市和我们自己的特质。这些犹豫和茫然,或许才是纽约这个城市的真诚状态。而布洛克,似乎是在让一个虚空的历史事件落了地,但是着落的这片土地,绝不仅仅限于纽约。

如同当年《北京人在纽约》的片头题记,纽约在9·11之前,被太多的繁华旖旎所掩盖,它成了一种象征,甚至独立于现实的美国之上。而这一炸,却炸出了纽约的原形,炸醒了纽约人的梦境。

于是,我们惊觉,纽约原来也不过是一座“小城”,一样受着命运无常的摆布,一样的脆弱。而这座城市里的人,和其他任何城市中的人具有着相同的属性和心性。正如小白所说:“布洛克有胆把纽约市写成‘小城’,只是因为这城市于他如指掌般脉络清晰。他笔下的人物和他一样,从来都不是这座城市的局外人。”

|