|

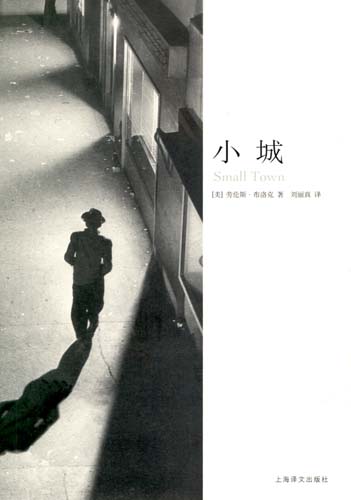

“9·11”之后那期《纽约客》的封面在全黑的背景中,隐约可见两幢更黑的高楼轮廓。那是接近无限黑色的黑色,黑色中的黑色。那天,整个纽约都变成了黑色。而被黑暗淹没的纽约小说家,为了纪念,也为了照亮前路,纷纷点起火把——也就是他们的小说。厄普代克:《恐怖分子》。唐·德里罗:《坠落者》。保罗·奥斯特:《黑暗中的男人》。而劳伦斯·布洛克,则是《小城》。 “9·11”之后那期《纽约客》的封面在全黑的背景中,隐约可见两幢更黑的高楼轮廓。那是接近无限黑色的黑色,黑色中的黑色。那天,整个纽约都变成了黑色。而被黑暗淹没的纽约小说家,为了纪念,也为了照亮前路,纷纷点起火把——也就是他们的小说。厄普代克:《恐怖分子》。唐·德里罗:《坠落者》。保罗·奥斯特:《黑暗中的男人》。而劳伦斯·布洛克,则是《小城》。

对劳伦斯·布洛克来说,黑色并不陌生,或者不如说,他对黑色过于熟悉。这位号称“纽约犯罪行吟诗人”的当代美国黑色小说大师、雷蒙德·钱德勒的嫡系传人,笔下的硬汉侦探马修·斯卡德已经和爱伦·坡的杜宾、阿加莎·克里斯蒂的大侦探波洛以及钱德勒的菲利普·马洛一起进入世界侦探小说的名人堂。所以——或许——对布洛克来说,要写一部后“9·11”小说,最大的挑战反而在于:如何在他游刃有余的黑色风格之上描摹出更深的黑色,接近黑色中的黑色?

答案就是《小城》。

较之以往的布洛克,小说至少有三点改变:首先,无论是酒鬼私家侦探马修·斯卡德,还是身兼小偷和二手书店老板的雅贼柏尼,或者不忠于职守的杀手凯勒都没有出场,这部小说卓然独立,不属于布洛克的任何畅销系列,故事中的人物都是头一次(也是最后一次)登台亮相。这也是布洛克第一次(估计也是最后一次)这样做,仿佛这部书是他写作生涯里一座独一无二的黑色纪念碑。

其次,在小说中,布洛克放弃了惯用的第一人称视角,而代之以空中摄像机般广阔精确的全景视角。随着作者冷静调侃的语调,我们就像在看一部电影。镜头时而拉远,滑翔,俯瞰:自由女神像、哈得森河、布鲁克林、曼哈顿、威廉斯堡、格林威治村……时而拉近,聚焦一个个光怪陆离的纽约客:杰利·潘科,前酒鬼,同性恋兼酒吧妓院清洁工。克雷顿,一个先是陷入写作瓶颈,又陷入谋杀嫌疑的二流作家。苏珊,美艳迷人的画廊老板,在诡异的性爱探险中越走越远。而巴克伦,前警察局长,纽约市长的热门人选,却在和苏珊的情欲游戏中发现了另一个自己。当然,还有凶手。

是的,凶手。在我看来,小说中布洛克最重要也最微妙的改变,就是对凶手的设置。哈宾杰,这个以令人发指的残暴手段犯下一系列血案,外号“血手木匠”的凶手,原来只是外表和蔼的六旬老头,一个小职员,最大的业余爱好是研究纽约的街道名称和历史典故,换句话说,血洗纽约的变态杀手实际却是个心底极端热爱纽约的普通人。是什么催发了如此巨大的改变?是“9·11”。在“9·11”中,他失去了所有亲人:身怀六甲的女儿、做消防员的儿子、悲痛欲绝自杀身亡的妻子。于是,他决定由信仰上帝改为信仰杀人(被害者一举变成了伤害者,这其中不难看出作者的用意)。布洛克甚至一反常规,在故事的开头就点明了谁是凶手,把“到底谁是凶手”的经典悬念模式变成了“接下来会变成怎样”,因为,以哈宾杰的巨大改变为契机,小说中的各色人等纷纷被卷入了某种锋利的改变之中:克雷顿借杀人嫌疑之名一跃变成明星作家;苏珊在自己凹凸有致的身体上多方改造,大玩各种性爱游戏;而社会名流巴克伦竟然心甘情愿地变成了苏珊的“性奴隶”……多条线索齐头并进,看似没有关联,实际却遥相呼应,《小城》庞杂而精细的板块式结构不禁让人想到村上春树所推崇的“综合小说”,没有哪个人物是真正的中心人物,所有人物的故事和悬念都层层叠叠地交叉在一起,编织成一幅斑斓的后现代都市图景。

在《小城》中,那幅图景便是“9·11”后的纽约。事实上,小说真正的主角,正是纽约这座“小城”。而布洛克想借这部后“9·11”小说向我们展示的,不是对暴力和罪恶的愤怒、恐惧或绝望,而是某种改变。在书中故事正式拉开序幕之前,有这样一段话:“二零零二年五月三十日上午十点二十九分,在世贸中心原址,废墟的清理工作宣告完毕。在这座城市里,每个人心里都清楚:纽约再也不是以前的纽约了。”而每个纽约客也都再也不是以前的纽约客了。和善的老翁变成了狂暴的变态杀手,优雅冷静的警察变成了狂热的变态性伴,在布洛克的新纽约图景里,哈宾杰和巴伦克位于激烈变化的两极。当巴伦克深陷于苏珊的性游戏中时,她不断开拓他内心连他自己也大吃一惊的阴暗角落,而哈宾杰可能也没有料到自己竟是如此冷酷和精于杀戮,谁还会说更加了解自己是件好事情?

所以,改变在某种意义上其实是一种发现。因为这些阴暗角落不是创造出来,而是本来就在那里。布洛克似乎想警告我们,不要对那些所谓的“恐怖分子”、“杀人凶手”做简单的、非黑即白的道德判断,每个人都可能走向反面,变成另一个人,受害与伤害、常态与变态、生与死、爱与恨,或许不过是同一样东西的不同侧面。

我想,这也正是为什么布洛克要在《小城》中设置苏珊这个人物的原因。

|