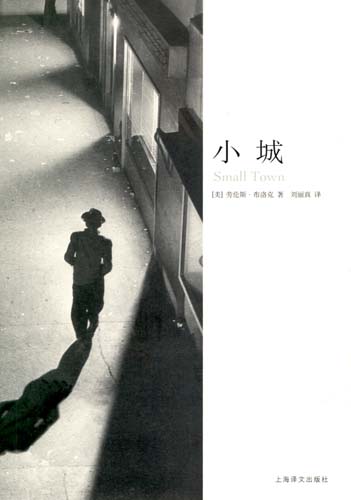

|

写惯侦探小说的作家,行文措词总是摆脱不了自己的风格。 写惯侦探小说的作家,行文措词总是摆脱不了自己的风格。

写侦探小说者,多半在某一罪案的发生,或者被发现那一刻起,开始寻觅、探究,辨别嫌疑者的动机,追索起意者的心理行踪。美国作家劳伦斯·布洛克在他的《小城》开头中,就是如此不厌其烦地描绘一个凶杀现场环境的器物、陈设,足于显示他被推崇为当代冷硬派侦探小说大师的职业素养;《小城》的结尾,又安排了凶案的破获。由此,惯常凭借逻辑推理构建的侦探小说的框架,已在《小城》中定型,一如大幕拉开,人物必须次第登场的戏剧规则,作家克雷顿、前警察局长巴克伦、艺术画廊女老板苏珊、律师莫瑞、清洁工潘科、“血手木匠”哈宾杰,也相继在《小城》故事的情节中往返行走。可《小城》只是在借侦探小说的躯壳,开讲“拍案惊奇”。活跃在这具躯壳中的那个借尸还魂的魔头,远非侦探小说里一般结尾以凶案破获、凶手被擒那般单纯。这魔头的能量极大,《小城》里扑面而来的那些形形色色的欲望悸动———暴力的悸动和性的悸动,只是那魔头行使自己能量的方式之一。更不同寻常的是,《小城》安排那魔头施展身手的场合,居然是美国纽约,而且是“9·11”之后的纽约。

《小城》的故事情节并不复杂:清洁工潘科近日的“职场生涯”颇为不顺,竟然连续身临两个凶杀现场。潘科的报案,使警方将接二连三发生的纵火等数起案件进行并案侦查。作案者的身份逐渐被识破,可此人却犹如人间蒸发,其作案动机更是神秘莫测……对金钱的贪婪?对美色的垂涎?对仇家的报复?倘若都不是,那么,究竟是什么,让一个数十年来生活严谨得无可指责,素以研究纽约历史为毕生兴趣爱好的老头,转而干了一系列杀人放火的勾当?当然,《小城》最后也给出了解答。可是这解答似乎有悖于以往侦探小说严密得一丝不苟的逻辑推理。于是,会思考的读者就有兴趣运用自己的思维,逼近真相,去破译劳伦斯·布洛克以惯常侦探小说的招牌式基调,故布疑阵所设置的情节框架。其实,通过《小城》中译本的卷首引言,可看到劳伦斯·布洛克的意图。他将纽约这“当代文明的悲惨与辉煌的至高代表”看作“一个小城”。翻过一页,他又排列了“9·11”世贸中心双塔被撞毁后一年的“年表”。人们应该明白《小城》想说什么。倘若将“9·11”事件比拟为一件凶案,那么,纵然有“当代冷硬派侦探小说大师”之称誉,劳伦斯·布洛克却也无法用他的笔将凶手缉捕归案。也许是按捺不住的几分英雄气短的无奈,这位大师级别的侦探小说作家于是用《小城》作了一番宣泄。《小城》的故事里,“9·11”事件的场景,自始至终占据着情节延伸的背景,这背景烘托着纽约城里种种暴力的悸动和性的悸动。“城市就是这么个地方,人不断地在里面寻找自己的出路,人注定要在里面,永远漂泊。这一点世界上任何地方都不及纽约,不论它多么可恶,想到它就像想到一个自豪热情的美人;在那里欲望永不幻灭,人人觉得自己的一生会称心如意,自己的饥渴会得到满足”。美国著名作家托马斯·沃尔夫的这番话,就是人们浏览《小城》最贴切的导游词。《小城》里正有这么一个“自豪热情的美人”———艺术画廊女老板苏珊。这个绝色娇娘勾引、挑逗着《小城》里的众多人物,不论男女;纠缠、牵扯着杀人放火勾当的进程。而她却竟然不沾丝毫的血腥味,只施施然地散发着色情的脂粉气。

同样是美国作家、生于纽约的杰罗姆·夏林用撰写《纽约:一座野性城市的编年史》来追述记录纽约的创伤和梦,罗列它在美与屈辱中创造的历史辉煌。他说:“纽约是小人物的沃土,是把犯罪当作艺术的亡命徒城市。”他在观赏曼哈顿夜色的油画中,感受着纽约惴惴不安的孤独感,并将这孤独感称为“美艳的城市魔怪”。尽管他发表如此见解时,“9·11”事件尚未发生,可同样深得纽约这城市的个性之三味。而劳伦斯·布洛克也毫不逊色,在《小城》中刻画得淋漓尽致的是“9·11”激活了“恶”这一魔头,它从潜藏着的人性中释放、辐射与扩散。同时,他渲染苏珊的情欲世界,用她宣称“性,是我的艺术”作为色彩,涂抹着那“美艳的城市魔怪”。当侦探小说的笔法,在《小城》里轻车熟路地演绎着恐惧、兴奋与死亡的关系时,书中“每个人都可能是谋杀犯。”“人潜藏的爆发力实在很难料得准。”“谁知道人心的邪恶?”几句话,似乎都演变成了警句。

|