|

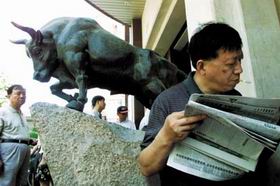

继今年8月15日方向光电国有股转让获财政部批准之后,又有6家上市公司国有股获准转让给非国有企业。停止了两年的国有股协议转让又重新恢复。上市公司国有股在二级市场减持的方案被搁置后,协议转让成为国有股减持的又一种主要方式。就有关国有股减持问题,记者采访了财政部科学研究所副研究员周放生。周放生长期致力于国有资产问题研究,曾任国家国有资产管理局研究所副所长。 继今年8月15日方向光电国有股转让获财政部批准之后,又有6家上市公司国有股获准转让给非国有企业。停止了两年的国有股协议转让又重新恢复。上市公司国有股在二级市场减持的方案被搁置后,协议转让成为国有股减持的又一种主要方式。就有关国有股减持问题,记者采访了财政部科学研究所副研究员周放生。周放生长期致力于国有资产问题研究,曾任国家国有资产管理局研究所副所长。

《远东经济》:为什么国有股协议转让在停止后又恢复了?

周放生:原因很简单。原来国有股一直可以进行协议转让的,2000年8月财政部要准备出台国有股通过二级市场减持的文件,就把协议转让批准程序暂停了。而现在已明确停止国有股通过二级市场减持,所以重新恢复国有股协议转让也就十分正常了。

需要经过财政部批准的国有股转让都是协议转让,而国有股在某些地方被拍卖,是执行司法程序,主要原因是国有股东欠债还不上,只能用抵押的股权来偿还,法院判决股权还债,往往就用拍卖的方式。

据我所知,国有股协议转让在程序上至今还没有大的变化,要经过评估、审计等必要的步骤。转让价格原则上要在每股净资产以上。

《远东经济》:转让价格超过每股净资产是不是协议转让获得批准的先决条件?

周放生:转让价格的确定是个复杂的过程,以净资产为标准也不尽准确。最明显的问题是,上市公司的账面价值和其真实价值可能存在差异。现在由于不断披露出一些上市公司造假行为,同时一定还有潜在的业绩不真实的公司存在。这都说明了企业的真实价值和账面价值,是有差异的。大多数人认为,这种差异是负差异,即实际企业价值低于账面价值。在有负差异存在的情况下,如果还是按账面价值转让的话,就不太合适,对受让者不公平。

当然,如果会计报表是真实反映企业业绩的话,按每股净资产来确定转让价格还是比较合适的。由于中国资本市场的特殊情况,国有股处于不流通状态,因此需要从多个角度来看待转让价格是否合适。

股权的流动和转让是市场行为,其转让价格应看作是企业真实的市场价格,我们一般是用资本收益率来确定这个价格。如果是上市公司,情况可能与一般非上市企业有所不同了。投资者更关注公司的未来发展,可能目前的收益率是8%,如果企业成长空间比较大,发展趋势比较好,投资人可能愿意以高于资本收益率的价格来买入这个股权。由于上市公司的信息公开透明,投资者能够了解公司的发展趋势和经营状况,高出的价格主要是买公司的未来。而对于非上市公司就比较难了,投资者无法清楚真实了解其状况,在信息不对称的情况下,很难出高价购买。

国有股除了负差异转让外,还存在低价转让的现象。有人批评说,目前,国有股协议转让缺乏公开、公正、公平的规则和市场,内幕操作盛行,使得国有资产被巧妙地转换为个人私有资产。对此,我认为,用转让方式损害国有资产也不只是在国有股转让中独有的。其他各个领域都有损害国有资产的情况发生,像倒卖许可证、走私偷逃关税,这些都会使得全民利益受到损害,这种损害全民利益肥了集团利益和个人利益的现象在体制转轨中带有相当普遍性,不是仅在转让中才有所表现的。

《远东经济》:如何解决这类问题?

周放生:在目前情况下,要完全解决这类问题也不可能。只有通过加大改革力度,用制度来防范、减少这种问题的发生。关键应在制度上来找出路。

我建议可从四个方面加以努力。一是进一步明确出资人制度,使出资人到位,并出来维护自己的权益。这个利益不是个人权益,而是国家权益。出资人机构代表政府,维护自己的权益。现在这一点来说是缺位的,包括地方国资局,其现在还不是真正意义上的出资人,只是国有资产行政管理的一个机构。行政角色决定了行政干预会过多,市场力量往往被忽视。但这并不是说不要政府参与,而是政府以什么角色参与,如果不是从出资人角度而是从行政管制角度参与股权交易转让,会引发不良结果。

二是在股权转让中应遵循公开透明的原则,并且允许更多的人来参与交易,通过竞争来获得的股权,价格可能就比较接近市场真实价格。

三是可以建立柜台交易,让非上市公司资本证券化,通过产权交易市场来实现转让。由于产权交易市场有一套规范流程,公开透明,而且证券化后,中小投资者也能参与交易,有利于企业股权多元化。国有企业的弊端之一就是股权单一化,"一股独大",通过股权转让,可以改变这种状况。

第四,审计、评估、律师等中介机构应当积极介入,由他们承担交易过程中可能出现的责任和风险。

这四个方面都涉及制度建设,通过加快改革步伐,建立起好的制度,再逐步完善,那么,损公肥私的现象就会大大减少。

|