|

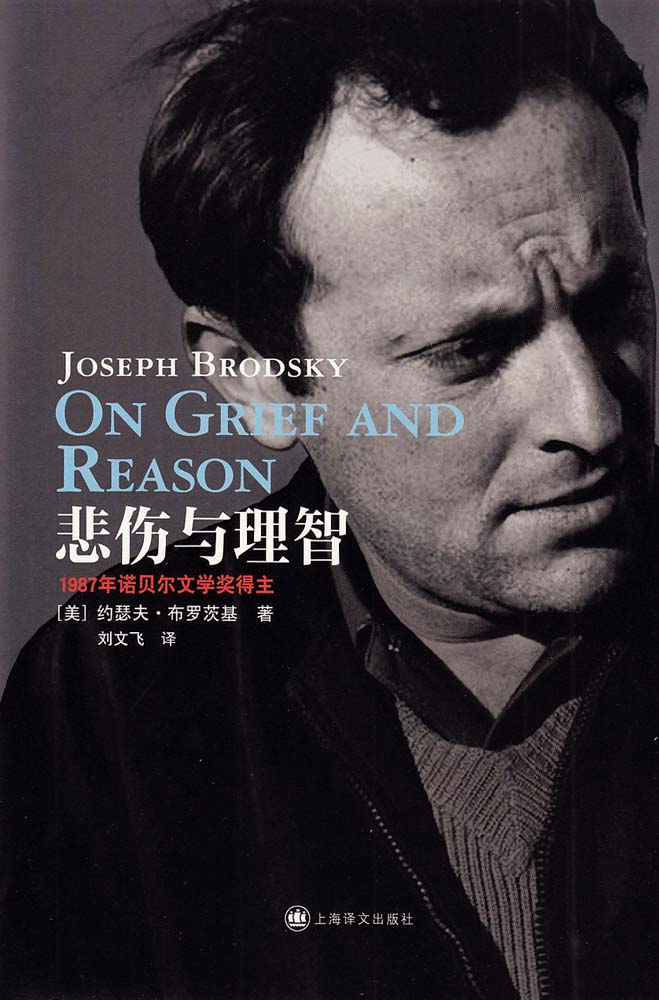

《小于一》去年年末横扫国内所有年度好书榜单,这使得1987年诺贝尔文学奖得主约瑟夫·布罗茨基重新进入大众视野,也成为当下最热读的诺奖作家之一。 《小于一》去年年末横扫国内所有年度好书榜单,这使得1987年诺贝尔文学奖得主约瑟夫·布罗茨基重新进入大众视野,也成为当下最热读的诺奖作家之一。

作为少数几个横跨了英语、俄语两个世界的文豪之一,在大多数场合下,约瑟夫·布罗茨基一直被冠以“俄语诗人”之称谓;他在一九七二年自苏联来到西方后始终坚持用俄语写诗,并被视为二十世纪后半期最重要的俄语诗人,甚至是“第一俄语诗人”;可在美国乃至整个西方文学界,布罗茨基传播最广、更受推崇的却是他的英语散文,他甚至被称作“最伟大的英语散文家之一”(《泰晤士报》)。这种魔力在他的第一部散文集《小于一》中就已震动了英语文坛,而他生前出版的最后一部散文集《悲伤与理智》更是为他赢得了世界范围的赞誉。通过对这部散文集的解读,我们或许可以获得一个关于布罗茨基散文的内容和形式、风格和特色的较为全面的认识,可以更加深入地理解布罗茨基创作中诗歌和散文这两大体裁间的关系,进而更加深入地理解布罗茨基的散文创作,乃至他的整个创作。

《悲伤与理智》二十一篇散文,细分有回忆录、旅行笔记、演说讲稿、公开信和悼文等文类,其叙事之繁复,有如帕慕克描述过的细密画中的东方地毯图案,而其细腻、规整、韵律感,又非诗学大家不可为。尤其是其中有关诗与散文的言说,正是通向布罗茨基的诗歌观和美学观,乃至他的伦理观和世界观的一把钥匙。

在《悲伤与理智》中,谈到诗与散文的时候,布罗茨基总是变得灵光乍现。他曾经引用阿赫玛托娃的话说,诗从垃圾中生长出来,散文之根也并不更高贵一些。岂止不高贵,他是看不上散文的。布罗茨基眼里的诗人,是半人半神的高贵种族,文明的孩子,语言赖以存在的媒介,“对于散文而言,诗歌是一个伟大的训导者”,诗歌促进了散文对形而上的渴望,而散文呢,他说,——事实证明它是一个相当懒惰的学生。

尽管布罗茨基在1987年获得诺贝尔文学奖之后,一直被视作俄语世界最重要的诗人,冠之为“第一俄语诗人”之美誉,他在西方世界传颂最广的却是《小于一》、《水印》、《悲伤与理智》等英语散文,这一方面是基于他流亡西方后的语言妥协,他不得不用散文这一更具日常性的文体在一个全新的文化环境中发出自己的声音,另一方面,诗与散文也并非泾渭分明,事实上,就像他自己说的,它们“始终在跳着双人舞”。

《悲伤与理智》是布罗茨基分析弗罗斯特诗歌时的一个篇名,用作书名,他是旨在表明“悲伤与理智”是弗罗斯特诗歌,乃至一切诗歌的永恒主题(这让我们想到帕慕克对“天真”和“经验”的小说家的区分)。读过他的诗和散文,我们甚至会有这样的感受,诗是“悲伤”的,散文是“理智”的。我理解的理想的写作,应该是诗歌向散文(广义的)学习叙述,散文向诗歌学习诗义。布罗茨基散文之所以有众多拥趸者,无疑首先是因为他优秀诗人的身份,他是用诗歌的方式在写散文。从书中收录的讲演稿《表情独特的脸庞》、《怎样阅读一本书》、《一个不温和的建议》等来看,他从来没有放弃过抬举诗歌的机会,“任何一种文化中,诗歌都是最高的人类语言形式”:

——文学起自于游牧者的歌,有着更为悠久的历史,诗人因其较少功利的创作态度更接近文学的本质,诗歌是对语言的俗套和人类生活中“同义反复”的否定,散文作家从诗歌中获得了“简洁与和谐”,因而他们必须终生对诗歌保持感激;

——一个人读诗愈多,他就愈难以容忍各种各样的冗长,无论是会议报告还是一个没有节制的长篇小说。散文中的好风格,从来都是诗歌语汇带来的;

——语言比人更长久,语言不是诗人的工具,诗人是语言赖以存在的手段,或如奥登所言,诗人是语言赖以存在的人;

——如果说存在着三种认知方式,分析的方式、直觉的方式和《圣经》中的先知们的天启的方式,诗人能同时运用这三种方式,借助一个词、一个韵脚,诗人就可以出现在他之前谁也没有到过的地方;

——诗歌不是一种娱乐方式,就某种意义而言甚至不是一种艺术形式,而是我们的人类物种和遗传学目的,是我们语言和进化的灯塔;

——在艺术走过的地方,在诗被阅读的地方,异见取代了期待中的点赞和大合唱。而一个阅读诗歌的人,要比不读诗歌的人更难被战胜……

在谈及茨维塔耶娃突然写起散文的原因时,布罗茨基说,除了现实生计的原因之外,诗人写散文还有这么几个动因:一是日常生活的必需,散文是日常性的文体,一个人可以终生不写一行诗,但不可能终生不写散文性的文字;二是主观的冲动,“诗人会在一个晴朗的日子里突然想用散文写点什么”;三是某些特定的对象和题材,决定了只能用散文来描述和叙述。他是在说,有些语言和情感的鸿沟,必得用散文方能跨越。

|