|

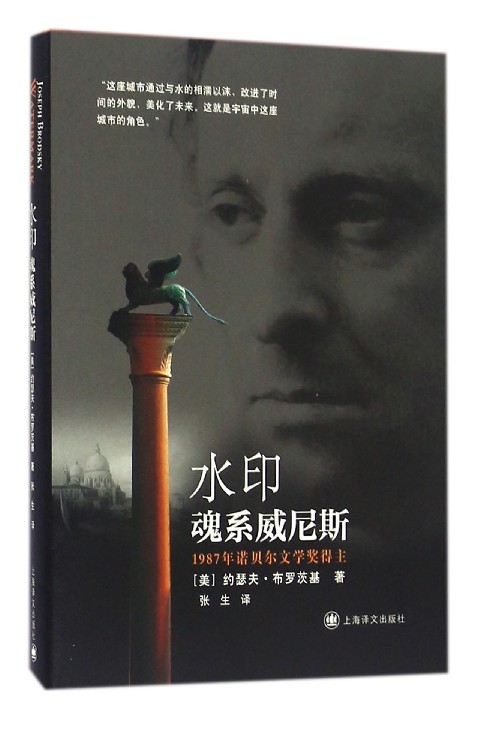

“威尼斯,威尼斯,未曾见面不相知。”莎翁《爱的徒劳》中的一个人物如此引述道。对大多尚未涉足这座水城的读者而言,这并非虚语。但另一方面,关于威尼斯的文字又太多了,甚至有人说,描写这个城市的文字比那里的砖头还多。威尼斯已经成为一种文字的存在,而不仅仅是空间的存在,以至于亨利·詹姆斯叹息,“可怜的威尼斯”成了“登峰造极的文学怪物”。但对约瑟夫·布罗茨基来说,到威尼斯,依然是他的“创世记”。记忆与梦境,爱与死,美与时光,这是他为威尼斯所作的赞美诗。

单恋威尼斯 写在水上的诗篇

当32岁的约瑟夫·布罗茨基在一个冬天的夜晚抵达威尼斯,或者说,他的想象与现实之眼跟这座城市对焦了时,他重复了这样的起初:“地是空虚混沌,渊面黑暗;上帝的灵运行在水面上。”威尼斯是上帝为他准备的世界,他的伊甸园,甚至夏娃也已候在那里,而自己则是迟到的、来自前世的外乡人。对信奉美学标准优先于伦理标准的诗人来说,伊甸园首先激动的是他的身体,他本能地喜欢流线型的景致,而那个前来迎接他的、“我在这座城市认识的那个唯一的人”又是一个让男人做梦的威尼斯女人。

不过,那个夜晚并没有什么幸运或不吉利,这与其说是一次未遂的艳遇,不如说是一种刻意安排的叙事隐喻,他想借此预示,他“将永远不会占有这座城市”,或者说他可以永远地恋着她。布罗茨基对待威尼斯是单恋式的,他知道,“爱是一种无私的感情,一条单向街”,于是他必须不求回报地在低温状态下恋爱。从首次造访(1972年)到写作《水印》(1989年)的17个冬天里,布罗茨基不断来威尼斯,节制地审视着这座城市。

威尼斯是一座目光之城。布罗茨基相信,美在低温下依然是美,他选择冬天来威尼斯,不但要避开夏日游人如织的肉体,还想领略这座城市在低温里的质感,看石头成为石头。低温状态下的威尼斯,像去掉了许多修饰、限定、雕琢等累赘和冗余成分的句子,成了单纯名词性的陈述,这符合布罗茨基的美学趣味。据说,布罗茨基的诗人好友莱茵曾给他传授作诗的秘诀:“要写好诗,就必须把形容词压缩到最低限度;诗里填塞的名词越多越好,甚至连动词也是累赘。”

威尼斯本身就是一部写在水上的诗篇,一册无人能够翻动的乐谱,我们无需再给她敷脂抹粉,在明净的冬日端详她本来的样子即可。于是布罗茨基的目光依次掠过:“大理石饰带、镶嵌物、大写字母、檐口、浮雕和线脚、有人居住和无人居住的壁龛、圣徒、非圣徒、少女、天使、光屁股的小天使……”这就是作者所说的黑白城市。但如果以为这些堆砌着的物象了无生气,我们就不能理解低温之美。虽然建筑是缪斯中最少肉欲的,但威尼斯的那些三角墙仍会让你回想起曾经目睹一场欢爱的若隐若现的床头板;“如果那些蓝图的大理石结果有任何色情意味的话,那就是对准它们的眼睛所产生的感觉——这种感觉与你第一次用指尖触摸到你爱人的酥胸,或者更妙的是香肩的感觉是相似的。”节制之下原来热流奔涌,眼睛原来活色。

奔向时间之城 如果能逃离苏联,他首先要去威尼斯

威尼斯依然故我,既没有热量也没有能量。不过,它有光亮,那是冬日之光,从清晨的柔光、正午的亮光到日暮的辉光,随物赋形,曲尽其妙。名词还是那些名词,但冬日之光让它们孕育生长:“浮雕变得更柔和,圆柱变得更饱满,柱顶变得更卷曲,檐口变得更果断,尖顶变得更突出,壁龛变得更深邃,信徒们变得更懒散,天使们变得更飘逸。”名词分娩出了专属于它们的形容词、副词。上帝说:“要有光”,就有了光。光是好的,它把光暗分开,万物因此成为万物,而且依自己的样子充分,这时分娩出的形容词、副词就来表现这些充分。

布罗茨基坚持认为,上帝或他的灵就是时间,那么上帝的灵运行在水面上,水就会反映这样的时间。威尼斯是一座时间之城,它的折痕、波纹和涟漪是时间外衣上的褶皱,它的历史灰尘则是时间的肉体。他在这里寻找一片云,或者子夜时分撞击着海岸的波浪的浪尖,这些是真正来自水中的时间。他从过往的阅读中寻找他最初邂逅威尼斯的时间,在库兹明的《外省娱乐》中,他获得了冬天威尼斯的首次印象;托马斯·曼的《魂断威尼斯》则让他下定决心,如果能够逃离苏联,他首先要去威尼斯。

威尼斯也有自己的时间,布罗茨基则因参加一个最末先生邀请的豪华派对,有幸走进这个城市历史的纵深,去打量一座宫殿从文艺复兴以来的历史,就“像一群鱼,正穿过一艘沉没的、满载财宝的大帆船”。在历史的深处,他感到的与其说是时间积淀起来的厚度,不如说是它的停滞和停滞带来的虚无。因为三个世纪的继承权官司,这座宫殿长期处于幽闭状态,历史的因果律在这里中止,虚无成为这里的主宰。当时间不再催生新的东西时,时间就是虚空。

|