|

艾希曼是纳粹SS(党卫军)的高级将领,曾负责犹太人 “终决方案”的策划与执行。战后被联军判为一级战犯,但逃脱联军的抓捕,潜逃到阿根廷,后被以色列特工逮捕,于1961年4月11日被引渡并公开审判。这一年,《纽约客》杂志社指派汉娜·阿伦特去报道此事。阿伦特将此次审判纪实成书为《艾希曼在耶路撒冷》。书中的许多解释观点及其政治与道德论断遭致舆论的抨击,特别是她的犹太同胞的批判。最引发学院内外讨论的论证主题有二:一是对于艾希曼的罪行,她提出“罪恶的肤浅性”,并以“思维的匮乏”解释艾希曼犯下的罪行的因素。二是公民在极权政体下的政治抵抗,及公民的责任的承担。 艾希曼是纳粹SS(党卫军)的高级将领,曾负责犹太人 “终决方案”的策划与执行。战后被联军判为一级战犯,但逃脱联军的抓捕,潜逃到阿根廷,后被以色列特工逮捕,于1961年4月11日被引渡并公开审判。这一年,《纽约客》杂志社指派汉娜·阿伦特去报道此事。阿伦特将此次审判纪实成书为《艾希曼在耶路撒冷》。书中的许多解释观点及其政治与道德论断遭致舆论的抨击,特别是她的犹太同胞的批判。最引发学院内外讨论的论证主题有二:一是对于艾希曼的罪行,她提出“罪恶的肤浅性”,并以“思维的匮乏”解释艾希曼犯下的罪行的因素。二是公民在极权政体下的政治抵抗,及公民的责任的承担。

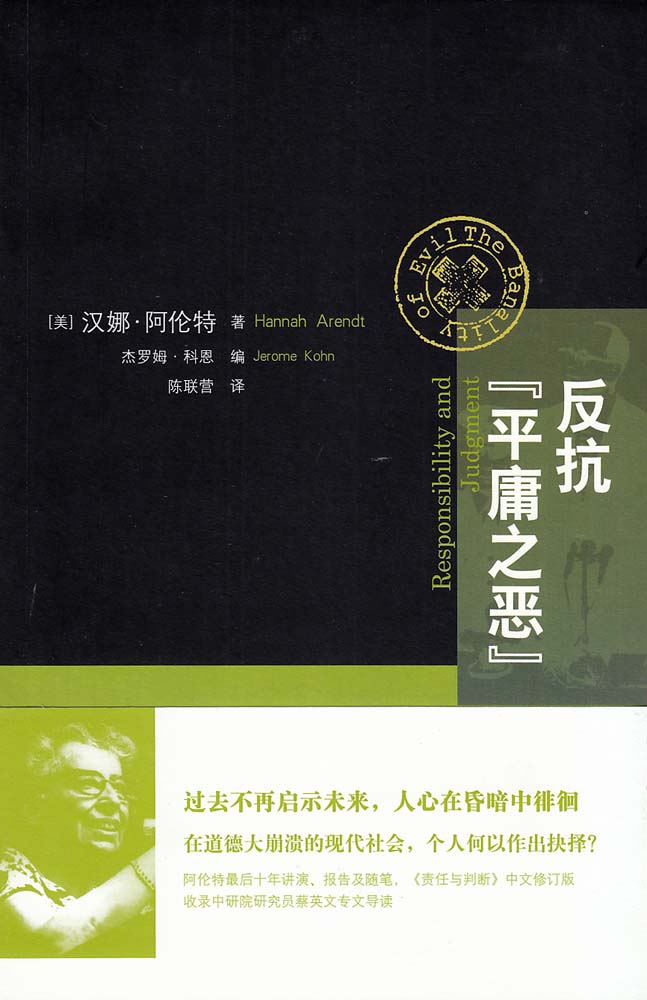

汉娜·阿伦特,德裔美籍哲学家,一生致力于考察现代社会中的政治问题和人的政治行动,并对美国政治现实和犹太问题有着大量原创性的洞见。《反抗“平庸之恶”——〈责任与判断〉中文修订版》(陈联营译,上海人民出版社)是由汉娜·阿伦特的学生杰罗姆·科恩编撰的。本书收录的文章,主要是艾希曼事件之后,阿伦特对于“平庸之恶”的回应,以及对纳粹犹太屠杀的评论。在这些文章中,阿伦特深入探讨了与平庸之恶相关的政治与道德问题,如“极权统治下的个人责任”、“集体责任和个人责任之间的关系”、“思考与道德之间的关系”,等等。

在耶路撒冷的审判上,当人们指责艾希曼当时有其他可选办法,而他也本可以避开履行他的谋杀义务时,他辩解道:“这些只是产生于后见之明的战后神话,是那些不知道或已经忘记实情如何的人们所迷信的神话。”阿伦特在《思考与道德关切》一文中写道:“我并不企图以此建立一个理论与学说,而只是描述一些十分确实的情况,即那种广泛的恶行现象,人们不能把他们归因于罪犯的特别邪恶、病态或意识形态信念。罪犯唯一的特点乃在于他有点儿异乎寻常的浅薄。无论所犯下的罪行如何穷凶极恶,罪犯却既不凶残也不恶魔,人们从他的过去、从他在审判中以及之前的警方问询中能发现的唯一个性特点是一些纯然否定性的东西,那不是愚蠢,而是一种非常真实的不能思考的奇特状况。”他本该考虑一下当他一直期望的死刑判决作出时他的最后遗言应该是什么,但他根本没有想到这一点,就像审讯中那些不连贯和明显的矛盾不能使他为难一样。是这样吗?那些身居高位的刽子手,都是头脑简单的人?缺乏思考的人?即便艾希曼有种种表现,我也不相信这一点。上司让你去偷件东西你不思考,你可能觉得没什么大不了的,况且这是执行命令,但是让你杀数万人,你还不思考吗?

王小波有一篇名为《肚子里的战争》的杂文,写的是啥也不懂的卫生员给人胡乱做手术的事,他最后总结道:“那位主刀的大叔用漆黑的大手捏着活人的肠子上下倒腾时,虽然他说自己在学习战争,但我就不信他不知道自己是在胡闹。由此就得到一个结论:一切人间的荒唐事,整个社会的环境虽是一个原因,但不主要。主要的是:那个闹事的人是在借酒撒疯。这就是说,他明知道自己在胡闹,但还要闹下去,主要是因为胡闹很开心。”我认同这样的观点。不要低估犯错者的智商,更何况艾希曼并非自始至终不清楚自己在干啥。据说,艾希曼自己在战争结束时曾狂叫:“当我走进坟墓时,我会因为杀死了500万犹太人而大笑,这件事给我带来了极大的满足和快感。”在大是大非面前,即便是孩子都有基本的判断,更何况是成人,艾希曼不过是狡辩,抱着死不认罪的侥幸心理。我相信他们不习惯思考,我也相信他们经常处于浑浑噩噩或简单天真的幻想当中,但是无论如何我不相信他们是头脑过于简单的人,他们只不过是逃避思考罢了,不过是选择麻木,宁愿选择自欺欺人,而非平庸,而非不具备思考的能力,这跟掩耳盗铃的人之心态差不太多。不客气地说,他们就是借着别人赋予他们的权力,或者是觉得身处乱世之中做错事也没人追究,趁火打劫、胡乱撒欢,然后被追究责任后他们就撒娇。

哲学家桑坦亚纳说:凡是忘记过去的人们注定要重蹈覆辙。南非最后一位白人总统德克勒克曾在委员会的庭讯上很漂亮地为白人三百年来的错误道歉。但在问到他任内执法单位的具体暴行时,他就推得一干二净,说他一概不知。听完这话,图图大主教哭着回应:“他怎么可能不晓得?”德克勒克的表态与艾希曼的心理何其相像——那是历史的错,或是集体的错,与我无关。

|