|

在当下中国,我们为什么要读阿伦特?阿伦特在中国为什么这么重要?除学术研究之意义外,这一问题更多地是针对阿伦特在中国当下的现实相关性。 在当下中国,我们为什么要读阿伦特?阿伦特在中国为什么这么重要?除学术研究之意义外,这一问题更多地是针对阿伦特在中国当下的现实相关性。

当前中国处于改革开放深入推进的转型时期,就政治发展而论,我们的根本任务,以北京大学李强教授之言,大体包括两个步骤,第一步是破除旧有的全能主义政治体制,构建基于职能分殊之上现代国家,第二步是把现代国家建立在民主的基础之上。笔者尝从阿伦特思想中汲取灵感,在李教授所说的两步基础上再加了第三步,即大力拓展公民参与政治生活的空间。第一步的核心是群己权界,第二步的核心是民主,第三步的核心是公民理想。

其实,在当下中国语境中,阿伦特的意义不仅与第三步相关,与其他两步也有密切的关联。例如:阿伦特的极权主义论说对于我们消除全能主义体制后遗症仍有不可或缺的意义;阿伦特所言的“开新”、“行动”为政治发展提供了动力,这对于国内学人所提到的“政治体制改革”动力不足的问题来说,可谓对症下药;阿伦特提到的“宽恕”,对于构建和谐社会,解决国家统一等重大政治问题,具有重要指导意义;而她对“权力”与“暴力”的区分,对于我们反思现实生活中存在的某些“暴力迷信”,动辄防暴警察出动等做法,亦具重要意义。可以说,在“破”与“立”两方面,阿伦特都是我们可靠的朋友。

当然,强调阿伦特政治思想之中国语境中的意义,并不是说要将阿伦特的思想简单地套用于中国的问题,阿伦特也无意于给我们要解决的实际问题开药方。我们要做的当是把握其学说之真精神,以期从中获得可能的灵感。阿伦特强调在不同现象和不同概念间进行严格的区分,提倡摆脱意识形态的束缚去思考,提倡跳出“主义”之争去直面现实,不唯上,不唯书,这和中国“三十年”推进改革开放背后的实事求是的精神是一致的。阿伦特既关心现实政治,又与政治保持适当的距离,在此意义上,阿伦特或可成为当代中国学人思考现实政治问题时参照的榜样。

近日,复旦大学国际关系与公共事务学院政治学系副教授洪涛,以及华东师范大学哲学系副教授王寅丽做客季风书园,与广大青年读者一起探讨阿伦特思想的价值。

反思历史,疾呼个体判断能力

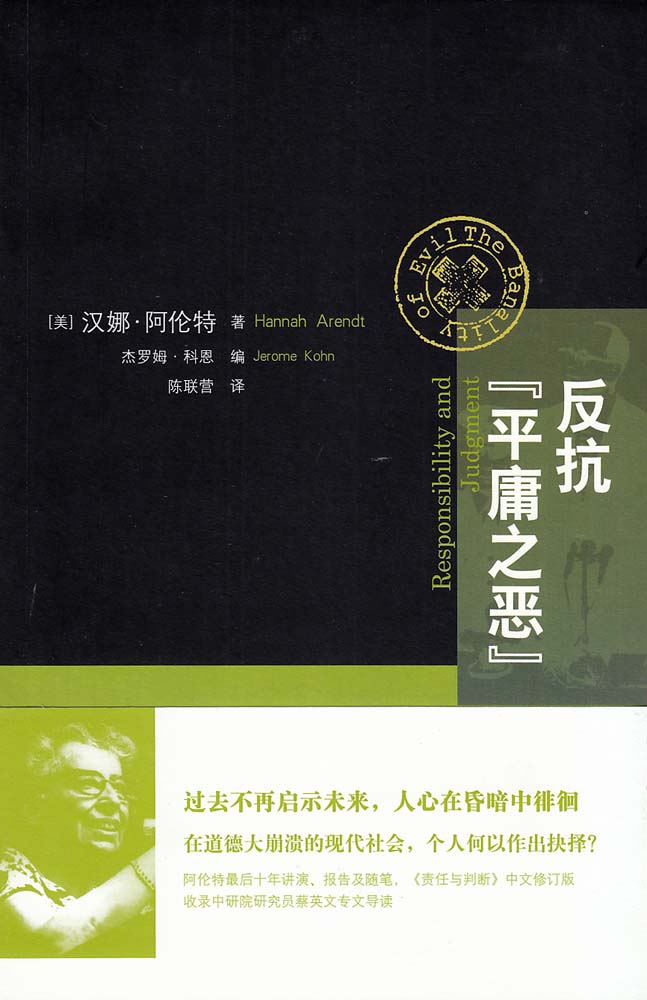

如果说之前国内读者还将阿伦特视为一位学院派的哲学家、一位在思想领域中的孤独沉思者的话,那么近来人们开始更多地关注阿伦特对极权主义的批判,尤其是她对于“恶”的平庸性思考。

阿伦特是一名政治理论家,也是一名在20世纪六七十年代活跃在美国文化圈里的公共知识分子。这尤其体现在她的文集《共和的危机》以及授课笔记《康德政治哲学讲稿》中。其中,1972年出版的文集《共和的危机》,见证了20世纪60年代越南战争、学生暴动、黑人民权运动以及70年代前期以美国为首的世界性动荡,是阿伦特对美国政治现实的直接反应,也是她将理论思考应用到现实政治中的体现。

《康德政治哲学讲稿》则通过对康德的“判断力”概念的探讨,以解决人对于公共政治行动的判断问题。这份讲稿是1970年阿伦特在纽约社会研究新学院的授课稿。这一时期的阿伦特,已经度过了因报道纳粹战犯艾希曼的审判而处于公共舆论风口浪尖的时期,但是她对于艾希曼的思考,却没有停下,艾希曼事件反而变成了一个契机,促使阿伦特开始思考何为“平庸之恶”。在达到很高文明程度的20世纪西方社会,作为极权主义的“绝对的恶”,为何依然能够获得如此深远的传播力?受审的艾希曼给阿伦特提供了这样一种解释,那就是现代人因丧失真正的思想能力、因放弃道德判断和行动判断的责任而导致的“平庸之恶”。

现代性危机源自公共空间的闭合

王寅丽在当天的讲座中特别提到了阿伦特对于极权主义的看法。在王寅丽看来,阿伦特认为以纳粹为代表的“极权主义”不是传统意义上的“坏政府”,它并不是为了满足功利主义的目标,二战集中营里的所有经历,都让阿伦特意识到极权主义不是为了创造价值,只是为了消灭人格。“阿伦特认为在这样的情境当中,恐怖不再是手段,而是目标,不针对任何人种,只是为了消灭人格和个性。”王寅丽表示,这种消灭先后表现在消灭法律上的人格,消灭道德意义上的人格等各个方面,最终以达到彻底消灭个人差异的终极目标。“这最终导致的结果就是传统意义上政府所坚守的所有底线都会被消除,政府被充当为资本主义服务的工具,而公民的道德意义将全部消失。”王寅丽坦言。

洪涛认为,阿伦特并不是一个学院派,她直面现实的社会问题,对于极权主义的认知也是出自亲身经历,而绝不仅是思想研究和哲学研究。阿伦特本人经历了极权主义的苦难,但她对其的反思并没有局限于个人的遭际,与此同时,她也比较少受意识形态的左右。“这些都让她更深刻地看到极权主义的本质,会视其为一种现代所特有的现象,是西方现代性发展到一定阶段的后果,一种现代性的危机。”

|