|

故事在扉页就全然道出了,“追忆婆罗洲童年往事,说给一位台北小姑娘听。”“童年+往事”组合经由有才华的导演拍摄,朱天文的童年就变为《冬冬的假期》,吴念真的往事便成了《恋恋风尘》,“回忆里想起模糊的小时候/云朵漂浮在蓝蓝的天空”。大部分的童年往事不过如此,有一点酸,有一些涩,不全然好,至少不坏。李永平却不,他自觉在追忆“婆罗洲童年记事”里渡厄,千疮百孔,遍体鳞伤。 故事在扉页就全然道出了,“追忆婆罗洲童年往事,说给一位台北小姑娘听。”“童年+往事”组合经由有才华的导演拍摄,朱天文的童年就变为《冬冬的假期》,吴念真的往事便成了《恋恋风尘》,“回忆里想起模糊的小时候/云朵漂浮在蓝蓝的天空”。大部分的童年往事不过如此,有一点酸,有一些涩,不全然好,至少不坏。李永平却不,他自觉在追忆“婆罗洲童年记事”里渡厄,千疮百孔,遍体鳞伤。

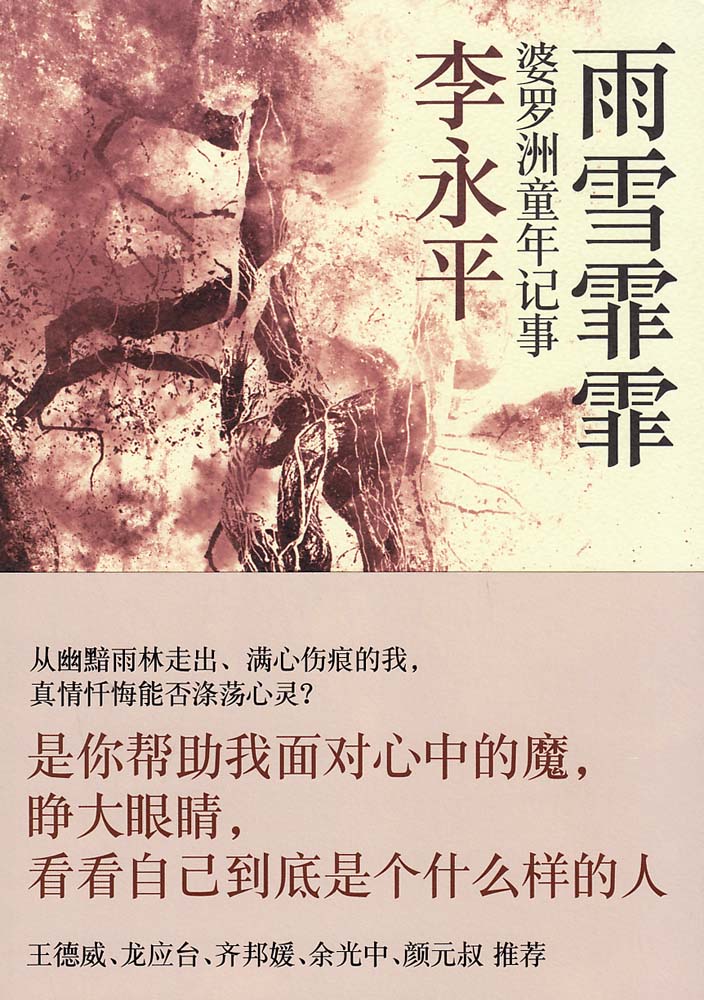

《雨雪霏霏》是旧书新出,并非李永平第一部作品,也不是我们所看到的李永平在大陆所出的第一部作品,熟悉他的或许是从《吉陵春秋》或《大河尽头》发端,虽如此说,事实上他的译作《纸牌的秘密》与《上帝的指纹》才是最先为我所熟知的。但若是初读者,随手翻两三页,呈现眼前的便是什么“寒碜猥崽”,“嘬嚃争食”,大约不免要责其滥造字词,恣意文辞。AABB同偏旁式的词汇连绵不绝,“雰雰霏霏”,“咛咛叮叮”,“唼唼喋喋”,“跳跳蹿蹿”,“蹭蹭蹬蹬”,“萧萧蔌蔌”……王德威说他的文字“诘屈晦涩,令一般读者望而却步”,不算不中肯。

如果还肯读,还愿读,还喜欢读,又很容易读出文字层峦叠起的快感。他用量词修饰明月为“一瓠”,蓝天彩云竟“一穹窿”,城心霓虹深处是“一窟”;形容“看”,“眢眢地”,“鬼眼瞳瞳”,说起“林中徘徊窥望的闲人们”,是“日影里,目光睒睒”,“睒”解作“闪烁,窥视”,既体现日光沉重,不得朝视,又加深说明前面的“窥望”,一字不差;颜色在他笔下像满眼盈了花似的,“乌鳅鳅”,“黑魆魆”,“碧荧荧”,“红馥馥”,芬芬芳芳的;“笑齤齤”,露齿笑,便是不认此字,光视此型,也猜出五六分,叹汉字博大精深,“抖簌簌”,“磔磔怪笑”,竟如何想来?“嘎扎嘎扎”的车轮声,“劈啵劈啵”的鱼跃声,又有力又有声,文中垒垒如是。

庵仔鱼逆流而上深潭交配是“喝醉酒般癫癫狂狂蹦蹦溅溅冲着撞着,满潭捉对儿交配起来”;

他爱芒草随风舞,倾尽叠字。最绝的两句还属“窸窸窣窣哗喇哗喇呜飗飗”,“风吹芒草 呜呜呦呦”,绞丝边旁使观感瞬间柔软起来,而芒草正可作成衣染料,而非“祭”非“卒”何以“冷冷清清凄凄惨惨戚戚”?蒹葭系芦苇,芒草古称“菅”,与芦苇同属一科,两者极像,常易混,长于水湄、山顶、谷底。《诗经》所以“蒹葭凄凄”,以致李书中写“芒草萋萋”向晚之感油然,“凄”同“萋”也;到“汗潸潸”,其实“潸”同“澘”,大可用“汗澘澘”,乃因配合前“迎向月光”和后“月光粼粼”而用,是谓一字也重。即便堆叠使人略忿,但其用字之神,哪怕造字也恰如其分。

《雨》全书弥漫着“诗意的湿意”,“一切的不确定就像雨林植物那样恣肆蔓延”,有时候真担心他是否要努力用尽词典上所有雨字头或水字旁的字词以全了他自己浩浩荡荡澎澎湃湃的南洋游子心?他的小说散发着浓重至毒的湿气,作者似乎在一遍又一遍试图洗清旧时“自己”的“原罪”——姐妹弟兄一起捡起石头砸死伤残患病的老狗,骤使小妹失心成疯,他是第一个丢出石头的人;告发对他照顾非常的慰安妇们“暗操贱业”;对天主教女子学校学生公然羞辱,吐过口水;不欢往事纷至沓来。这些毫无预警甚至有些谜样色彩的“河流经验”其实与河何干?“如同一条脐带般永恒的连结”,连结的究竟是“离索”、是“乡愁”,还是深深的“歉疚”和“忏悔”?还是他沉溺在雾漓漓湿漉漉水淋淋偶尔泥泞泞编排文字的欲望中得不到救赎,心内始终不停昼夜翻滚的沙捞越河,一波又一波推他至气象万千却孤伶伶感受着婆罗洲的混黄与苍莽?

这是恩宠,他说,对一个儿童;这也是惩罚,我说,对一个中年书写者。诚如他开篇名义,“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打他”。

出自《新约·约翰福音》第八章第七节。是以,所谓“雨雪霏霏,四牡騑騑”,是他在用中国古典情意结掩盖东南亚欲望症候群;在用《诗经》的幽美重述《启示录》的暧昧,“看,那摩西杖分红海,五月花横渡大西洋,夕阳斜照乌衣巷。(出自《海东青》)”;甚至在用一颗心有六七个窍的缪斯,亦即台北女孩朱鸰,天生早熟好奇,似乎注定要承担作者一连串的女性投射:包括初恋田玉娘、翠堤小妹子、女教师叶月明、爱慕对象司徒玛丽,最关键的是脑后始终挂着一双跳跃小拌的朱鸰是怎么从《雨》中的活泼纯真转变成《海东青》里的堕落沉沦?

《海》反早成于《雨》,从这点上来看,“她”是被文学家创造后置的。《海》的序言中,作者语重心长地说,“朱鸰,愿你好好长大。”又在《雨》扉页上提到,“朱鸰丫头,不管如今你人在哪里,无论你是真是幻……”文字顺意的连接,也是后者应先于前者。

|