|

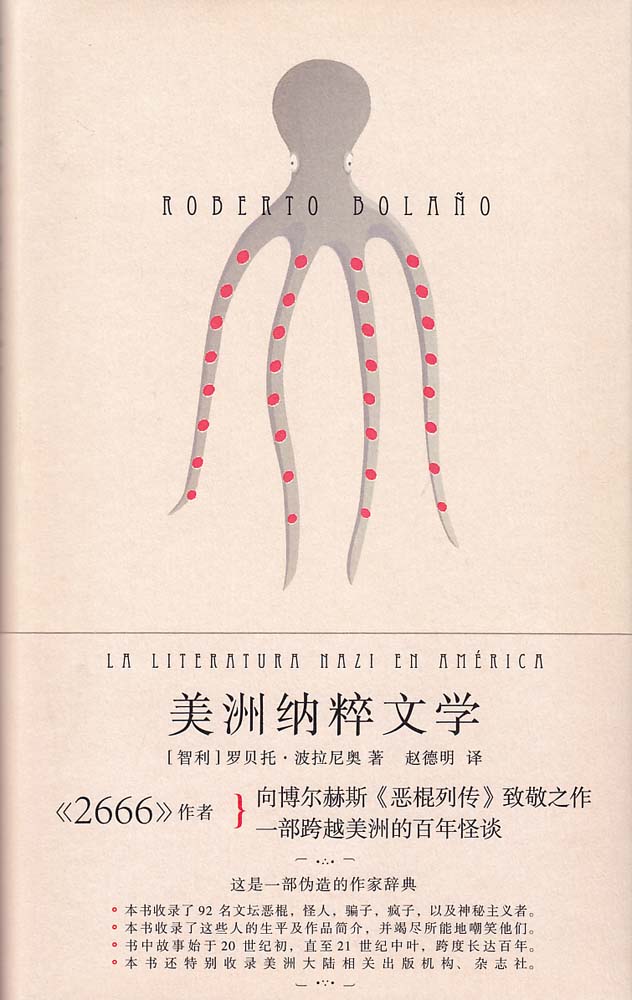

我是一个货真价实的“波迷”,从《荒野侦探》、《2666》,到《地球上最后的夜晚》、《护身符》,再到最新出版的《美洲纳粹文学》,波拉尼奥的书一本不落地读过。 我是一个货真价实的“波迷”,从《荒野侦探》、《2666》,到《地球上最后的夜晚》、《护身符》,再到最新出版的《美洲纳粹文学》,波拉尼奥的书一本不落地读过。

有时候想,给自己一个理由吧,如果仅仅因为他是个开卡车的,或拳击手,理由显然不是太充足(我曾经迷恋过这两种职业),也许因了波拉尼奥是个诗人又是一个大器晚成的小说家的缘故,也许由于这个短命而性情古怪的流浪汉,仅仅花费十年时间就利用他的波式语言惊人地构造了一个超现实主义的纸上世界的缘故……

我不喜欢结构芜杂,太有逻辑感的作品,读起来整个人像是搅进了一台机器,所以偏爱散漫、率性的波拉尼奥也是情理所在,他的书可以翻开随性读,每一个字每一个句子都不会将热爱他的读者导向永恒的沉睡模式。

波拉尼奥曾经将博尔赫斯的一个故事(《恶棍列传》)改写,虚构了一份拉丁美洲纳粹作家的名录,这就是《美洲纳粹文学》。《美洲纳粹文学》收录了92名美洲文坛作家的创作故事,并用直白的语言尽可能地嘲讽他们。这是一部假想的作家辞典,一部书写美洲作家的百科全书,收纳了一些死在过去和未来的人, 这些人的身上集中了可怕的纳粹精神,在行为上都或多或少暗示着纳粹主义的一切基本理论:宣扬种族优秀论,强调一切的“领袖”原则,宣称“领袖”是文学整体意志的代表,在人性上鼓吹彰显达尔文主义的变异特性,力主以暴力为手段夺取生存空间。

就拿小说中的贵夫人埃德米拉·汤普森·德·门迪鲁塞来说,有一次,她与几个孩子们受到了希特勒的接见,并向这位未来的领袖赠送了自己的作品,希特勒当场邀请埃德米拉翻译她的一首诗,听完非常满意,在纳粹精神的牵引下,埃德米拉“信誓旦旦地表示要做个坚定的希特勒分子”。纳粹精神同样深深影响着埃德米拉的二儿子胡安·门迪鲁塞,“他从年轻时就知道一生可以为所欲为”,与放荡不羁的人打交道,在第一部长篇小说《自私的人们》中,他完全让小说中的人物开口说话,“为自己发声”,其中包括一名法国新保皇主义者,一名德国纳粹青年。露丝是埃德米拉的女儿,是一位早熟的诗人,小时候被希特勒熊抱过,还夸她“真是一个绝妙的女孩”,这意味着,她已经成为一个“坚定的希特勒分子”,直到走完一生,“领袖”的意志衍生而出的美、真理与伟大,使得她一生沉湎醉于纳粹分子希特勒“有力的臂膀”之中。

在波拉尼奥的笔下,整个美洲文坛似乎被一种滑稽、荒诞和不可名状的力量所控制,一些作家,更是沾染上了颓废的骑士精神和英雄主义情结,在他们身上,看不到传统西欧民族的绅士,替而代之的却是伪谦恭,伪正直,伪怜悯,伪英勇,伪公正,伪牺牲,伪荣誉,伪灵魂……

书中的伊格纳西奥·苏维塔是一流的骑手、演员、书迷,但是生不逢时的他时时被命运捉弄,他研究冒险家埃米略·恩里克,却很难完成关于他的著作,他写诗,但不发表,他一生的旅行充满了混乱,从西班牙到苏联,再到巴黎,从柏林到巴塞罗那,再到马德里,一路吐槽芬兰王国,耻笑瑞典妇女,八卦挪威诗人,一会儿对昆虫或某个物种有了兴趣(这为他后来描写撒哈拉大沙漠里的各种昆虫和哥伦比亚的纯种马作了铺垫),一会儿又成为佛朗哥的一名军人。退役后,作为优秀骑手的他,“骑白马参加了1938年和1939年韦尔瓦者的朝圣活动”。接下来数年,他又参加了多起军事行动。之后又写过许多作品,都以“自我”为中心,采用“神秘的语言”进行包装,可是他一生活在堂吉诃德式的精神感染之下,出版的作品也通常被“界定为斯文·哈塞尔与何塞·马里亚·佩曼的混和物。”

与伊格纳西奥·苏维塔相比,赫苏斯·费尔南德斯-戈麦斯的命运更显悲催,一生默默无闻,活着的时候并没有看到自己的作品出版。他的长诗《新秩序宇宙起源学》彰显了日耳曼武士精神,却又以自传体小说《一个美洲长枪党人在欧洲斗争的岁月》来遮掩其寡淡无聊的一生。

如果说伊格纳西奥·苏维塔笔下呈现的是堂吉诃德式的幽默,赫苏斯·费尔南德斯-戈麦斯其的笔下则充斥着日耳曼武士式的颓废,而对于安德烈斯·塞佩达来说,“贵族骑士”的笔名具有某种反讽意义。纵观被塞佩达署名为“贵族骑士”作品,都没有逃过被讨伐、抨击的恶运,他的《皮萨罗大街的命运》被一堆恶语相加的形容词吞没。

那么,徒有虚名的“贵族骑士”到底追求什么?主张什么?赞成什么?谁也不知道,恐怕连塞佩达自己也不知道。

|