|

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。这只是一个地球上的典型年度。 年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。这只是一个地球上的典型年度。

“大雪”之后的第七天,苏北少年堂吉诃德来到无愁河边的朱雀城,黄昏时分在“黄雀记”客栈歇脚,在名字古怪的阿尔伯特·卡埃罗餐厅要了一份简餐,准备开启一个孤独夜晚。少年正在吃一份叫“炸裂志”的食物时,一名仿佛从黄河边的中国走出来的浪荡汉子也来到餐厅。一老一少两位带灯夜行人的目光一碰,便坐到了一起。

两个旅人想乐,找乐,开始了一个天方夜谭式的朱雀城之夜。

沧桑的汉子,先是聊起那个曾经刻在古老的中国屏风上的公开的秘密,又说到一个遥远的极寒之地——古拉格,白茫茫的一部历史。人们在21世纪该做些什么?反思被遗忘的20世纪,重估这个时代以及过去时代的价值,还是在阴雨天,闭门读《曼德施塔姆夫人回忆录》?在另一个阴雨天,地球上各种肤色的人们汇集到同一个地方,流下热泪告别了伟大的曼德拉,但人们并没有忘记属于那片土地的爱达或爱欲,并没有忘记南非的启示,忘怀那个曾经的时代认罪书和拯救书。

没有音乐响起。他们在两个人的午夜餐厅像全世界的男人一样闲聊。中国历代经济变革得失、中国现代国家的起源等等,滔滔不绝,烟熏酒浓。浪荡汉子说,我亲身经历了邓小平时代,见识过我这一代香港人的生活,在台湾和王鼎钧先生遇到过一次。我曾在家乡的书店买过一本《朱镕基上海讲话实录》,偶尔,想起大数据时代来临前的美好时光,想起我黄河边的乡亲,想起平如和美棠的爱情,心里也会湿润起来,甚至涌起一种仿佛是民国的忧伤的感觉。

浪荡汉子说到此处,喝一口酒,沉默。日光灯下,一副故国人民有所思的表情。

激情的少年堂吉诃德于是赞道:“你是一个阅历丰富的人,我很高兴见到你,前辈!而我呢,我承认我不曾历经沧桑。”少年接着说:“我在18岁那年就不满足于家乡的小世界了,我很想打开被禁锢的头脑。想逃离群山回响的故乡,我真的厌倦了那些沉闷的小鸟在天空消失的日子, 放下那本村上的《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》,我接受了我的朋友陈白露小姐的金钱资助,告别了我的父亲母亲,就出发了。”

“你说你是苏北少年?那里可是平原。”

“其实,我们家是山里人。”

虽然,少年堂吉诃德不曾在200多年前的新大陆见证过民主的奇迹,但是他现在以热情的,怀疑的眼光关注着美国的文化,甚至想通过各种途经了解和还原真实的美联储。说到激动时,他们一起要了一瓶名叫“今宵”的酒,说,为我们的人生干一杯。

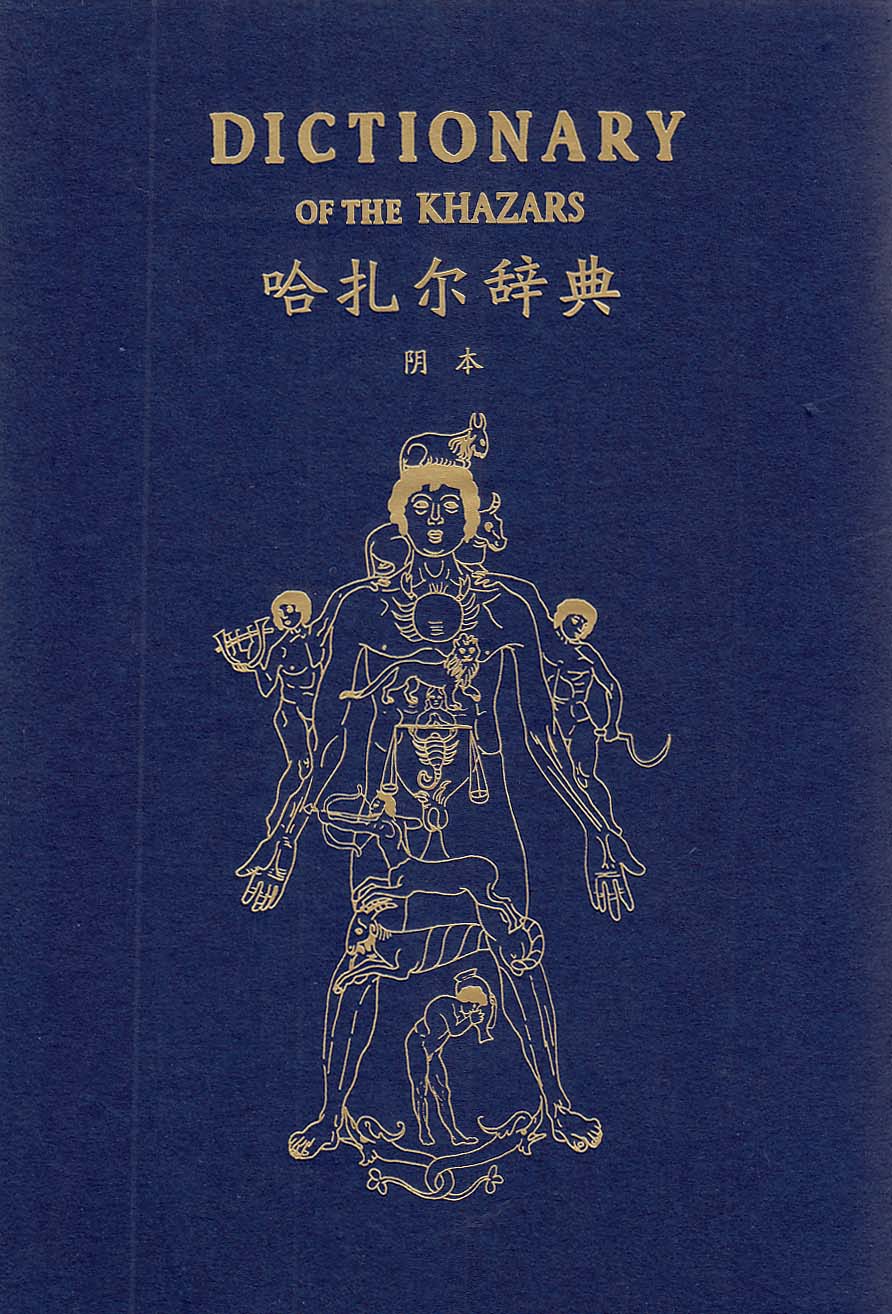

浪荡汉子说起他在过往的岁月,写过一些繁花似锦的杂忆录片段,虽然不是文学回忆录,却很看重。和另一本《慧语莲灯·堪布慈诚罗珠四季语录》一起随身携带着,那是他的精神源泉,他喝的另一种酒。他受佛教影响,开始相信“死生有命,富贵在天”,他还有一个愿望,想去那部奇书——《哈扎尔辞典》中那个在地球版图上消失的梦一般的古国找一找。

浪荡汉子说,跟你们年轻人比起来,其实我是个老古董,比如,我正在读《王元化晚年谈话录》,我很少上网。我喜欢听博物馆馆长讲博物馆。少年哈哈大笑,说,自从看过丹·布朗,我时常会在网上搜索美国艺术史话之类,看看我该穿越到哪个世纪。

冬夜星空寂寥,然而,很美。

凌晨2点,星空的轨迹就像摊开一本奇诡的日夜书。阿尔伯特·卡埃罗餐厅的灯已熄灭一半,提醒这两个人,他年若在他乡遇,那就停下来,做一场漫无边际的生死十日谈。而此刻,在两个世界的边缘,一老一少干尽残酒,就此别过。

“那个晚上,从你的全世界路过,很特别的一个晚上啊。”浪荡汉子和苏北少年,回去后都这么想。

这不是地球上最后的夜晚,来日方长。

|